吳為山先生的雕塑藝術風格被稱做“寫意雕塑”,他由“意”出發,著重塑造物象的意態神韻,其作品如行云流水,好似“無法”,但“無法”中卻蘊涵“有法”,從而達到“無法之法”的最高境界,正如著名雕塑家熊秉明先生對他的評價“尤長于寫意,有一氣呵成之妙,但又非逸筆草草,不求形似。

”其作品中蘊涵著嚴謹解剖結構和形體結構。而其中的解剖與形體的結構又并不是客觀物象的完全摹寫。通過對吳為山雕塑作品的研究分析,對其寫意雕塑中的解剖結構,與形體結構的特征。總結了以下幾點自我見解。藝術解剖是從造型藝術角度研究人體結構的科學。

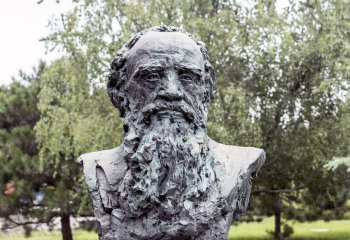

與醫用解剖學不同之處在于它注重的是正常人體的比例、體積和外部結構。吳先生的寫意人物雕塑作品中的解剖結構有以下三個特點:骨點即人物外部形體的骨骼支撐點。由于骨點部分幾乎沒有肌肉和脂肪覆蓋,同時它又處在形體的轉折部位,所以對雕塑的造型起著至關重要的作用。在吳為山先生的肖像作品中,他能透過表面肌膚,準確的抓住頭顱的各個骨點的具體形狀、及位置,塑造出生動、堅實雕塑形體。

如:他的《費孝通》肖像作品,搞雕塑的人都知道,體態胖的對象由于脂肪較厚、骨點不明顯,塑造對象的形態結構有一定的難度,常常會塑造的軟弱無力,吳先生創作的費孝通老人,雖然體態臃腫,但是他對各個骨點的準確把握,使整個作品充滿張力,依然再現一位矍鑠、硬朗的世紀老人。

吳為山先生的肖像雕塑對解剖知識的運用,并非完全臨摹客觀對象的解剖。當有些結構與整體發生沖突時,他就主觀的消弱部分結構,如在他創作頭像雕塑作品,時常為了整個頭部輪廓的完美,將耳朵的空間位置減弱,時常會為了整體的和諧,將手部浮雕化處理。`時常為了視覺效果,將某些局部陰刻處理。

這是他創作雕塑藝術作品中很突出的表現手法,雖然很準確的塑造對象的各個骨點結構,但這些骨點在整體結構中又不是對稱的。我們知道,人類身體的生理結構是對稱生長的,如:鼻、眼、嘴、額頭的兩個骨點、下額的兩個骨點,兩顴骨等,吳為山先生常常為了表現人物的性格特征,思想情緒,將這些骨點在整體面部空間游離,扭曲,恰倒好處的表現對象的形象特征,思想感情。

他創作的晚清詩人范伯子肖像便是如此,將頭部的骨點移位,增強了對詩人復雜心理的刻畫,生動的表現愛國詩人范伯子不滿黑暗吏治、仇恨異邦侵凌,"萬語縱橫惟己在,十年親切為時嗟。”"細思我與國何干,慘痛能來切肺肝。"的悲愴情形體結構是指物體形體各部的結合與構造,是形體占有空間的形式。

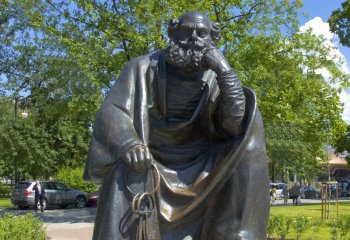

其客觀地、本質地決定物體的外觀特征,視覺特征。就其雕塑作品的形體結構,我也總結出三個特征:雕塑有一個專業術語叫"負空間",通俗的說就是挖掉雕塑的部分.由于人類的生理結構特點,這種手法在具象雕塑中是很少運用的。吳為山對負空間的理解有獨到的見解,運用的非常嫻熟、也非常的恰到好處,猶如書法中的飛白,逸氣頓生。如其塑造的《齊白石》,作品中雖留有許多溝溝壑壑,但絲毫不影響形體結構的合理性與整體的筆墨流暢。

負空間亦是虛空間,以虛代實的,以不存在表現存在,在他的作品中更是妙筆生花,叫人拍案叫決,他創作的《魯迅》《老子》等作品,將內部挖空,使虛生于材料之實中,將其深厚的文化底蘊注入雕像的靈魂。這里談的不平衡性與上面談的不對稱性在意義上是不同的,它不僅僅在物理條件上,在視覺上也達到一種力的不平衡狀態,從而賦予靜止不動的無情之物以有情,使之活動起來。這種在大形的視覺感受,與構圖的結構安排有著直接的關系,而重心的位置又決定著構圖的格式,作者對重心的控制和對構圖的運用,對表達的內容和作品的精神意味產生重要的影響。

吳先生的雕塑作品塑造的人物都是有生命的,是有情感的,這種情緒并非僅從面部表情傳達,駐足遠觀亦能產生心靈的共振。如他為南京大屠殺紀念館創作的《逃難》群雕,記錄了一個個家庭在大屠殺中的悲慘經歷,每尊雕像的重心都是偏離的、失衡的:有無奈的知識分子臨終前的掙扎;有在惡魔飛機的轟炸聲中,驚嚇逃生的失去雙親的孤兒;有少年背著被炸死的奶奶,亡命逃難;有被污辱的少女,決意投河以死抗爭;

也有僧人在逃難路上,看到冤死的少年,為他撫平難以瞑目的雙眼…,《逃難》中的人物大多偏離身體重心軸線向前嚴重傾斜,這樣處理增強了難民逃難的迫切感,渲染了當時惡劣的環境。具象與非具象的造型語言的微妙轉換,幾何化抽象的體面與人物動勢造型的聯系,形成了豐富有致的節奏變化。各形體塊面轉折銳利,則佇使作品在光的作用下產生對比強烈的明暗色調。

而面的轉折,交界線的粗細、虛實交替,使這種色調具有濃厚的傳統“墨韻”。他創作《阿炳》,形體結構概括簡潔,依據人體的生理結構,將身體四肢概括成抽象的體面。為了整體感,作者還將阿炳的二胡采用陰刻的處理手法,表現的阿炳雖然衣衫襤褸、瘦弱伶仃,卻依然腰桿挺直、倔強不屈。他創作的《孔子》《秦始皇》《魯迅》等作品力圖整體構圖幾何化,結構塊面的幾何化,大大增強了雕塑的建筑感。“無法之法”也是從“有法”之中走過來的,吳為山先生創作的雕塑作品能有“無意于佳乃佳”的效果。

這種下意識的直覺下的境界,是由有意識轉化而來的,得于他的勤奮、性情、才氣與文化修養,積學累功后靈感的悟得。