與羅振鴻是大學時代的同學,那時他在雕塑系,而我在美術史系,由于常在一起上課,住相鄰宿舍,且是球場戰友的緣故,對他的創作和思路相對比較了解。盡管如此,面對今天他這么多的作品,我依然感到驚訝和振奮。《小人系列》是羅振鴻一直以來探索的最重要主題之一,在他的學生時代,這個主題便開始萌發,最早是多年前在他宿舍見到一個十字型構圖的“超人”,外表被噴成銀色,而張開的大嘴里面則是鮮艷而刺激的紅,這種有點波普化的簡潔、拋光、著色的手段被完整地保留在他后來的創作中;

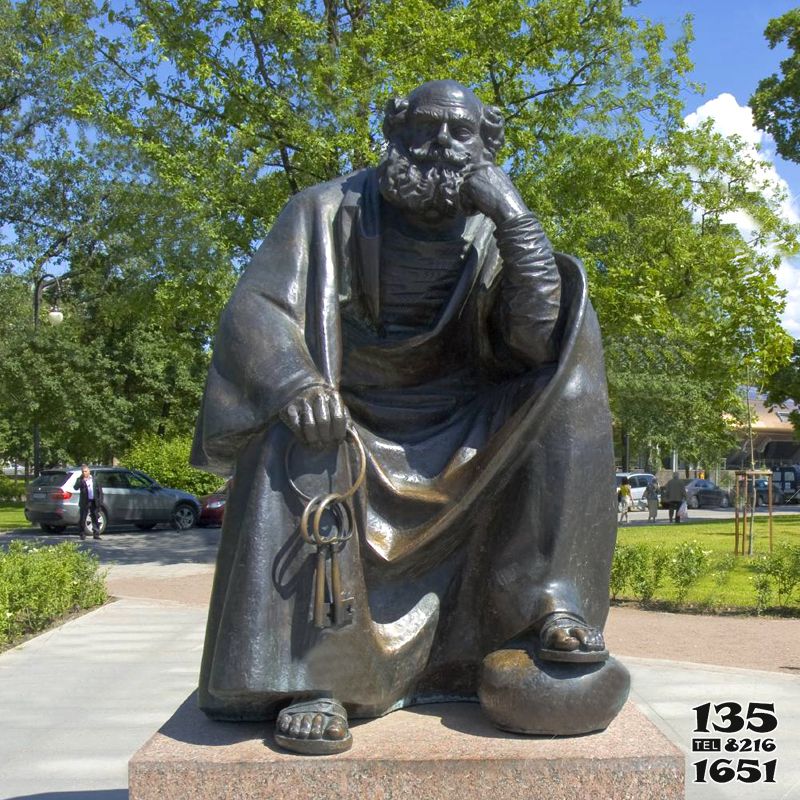

我最早見到的以“群”的方式完整出現的小人,是在當時的一個四川美院學生聯展上,一群小人被懸掛在展廳中部的空間內。在這一個序列的小人中,展現出一個從胚胎到嬰孩的演變過程,在這里,暗示出藝術家對“生命”自身的一種關注。幾年以后,羅振鴻在原來的基礎上進行了更多的改變,也使得作品更加完善和成熟。在新的《小人系列》中,他將一個個半米高的小人塑造成不同的職業,商人、學生、大兵、達官、礦工、農夫、妓女、醫生、警察、“棒棒”…不一而足。在展示的時候,他們被作為一個群體放置在展廳的地面上,絕大多數都向上仰望觀眾——恰似一幅當代生活的“浮世繪”。

我將羅振鴻的作品看作波普藝術在西南地區的一種新的發展。就西南地區最近的藝術傳統看來,占據主流地位的無疑是1980年代初期的“鄉土藝術”,這曾影響了整整一代川美藝術家的創作,但從新世紀開始,西南地區的藝術創作呈現了一些新的變化,其中最引人注目的潮流被西南藝術家和批評家稱之為“新卡通一代”。我曾經撰文談到過該問題,西南“鄉土”傳統的斷裂和卡通風潮的興起,在很大程度上受益于如下兩點:一是受到泛化的波普藝術,尤其是廣州“卡通一代”的潛在影響;

二是包含了一種新世紀以來“未來主義”似的全球化想象。但是,在現象之外,在對個案的分析中,我想,一些更為具體的因素也扮演著極其重要的作用。1980年代初,“鄉土繪畫”崛起的一個重要因素源于西南的地域性和經由這種地域性帶來的人格狀態,鄉土畫家們大多經歷過“上山下鄉”的“知青”生活,無論時間長短,這種鄉土生活無疑是其繪畫成立的主導元素。對于羅振鴻這樣的,在新世紀從重慶成長起來的年輕藝術家而言,既分享著部分和早期鄉土畫家們相同的地域、文化語境,同時也在經歷一次前所未有的變革。

如果我們仔細檢索早期的鄉土繪畫歷史,便會發現,在羅中立那種具有強烈時代感和張曉剛早期相對形而上的象征主義作品之外,還存在大量“世俗化”的題材,這種世俗化不同于社會主義現實主義的“典型”,而是地道的,關于市井人物生活的題材。這一點,與今天羅振鴻等年輕藝術家創作的基礎密不可分。眾所周知,就城市的文脈而言,重慶源于碼頭城市,碼頭城市的市井文化造就重慶的地方文化和性格基礎。因此,鄉土繪畫中世俗的一面如此使然,同樣,鄉土繪畫在1980年代中期以后向風俗畫方向的轉變也就不難理解。

新世紀西南地區對卡通風格的接受也分享了與此相似的地域性基礎。自上世紀初以來,重慶經歷了直轄、陪都的過程,這一過程使得重慶由一個單純的碼頭城市和商品集散地迅速轉變為一個巨大的商業城市,而1997年重慶的再度直轄更使得這一發展趨勢得以加強。那么商業上的發展,社會文化的世俗化等等因素連接成一體,造就了一種“波普”類型藝術產生的天然條件。正是如此,1990年代以后的西南雕塑在很大程度上呈現出這樣地趨勢,無論是李占洋的場景雕塑,還是郭澤洪的卡通雕塑都可以植入到這一語境當中來看待,正是因為如此,高名潞將李占洋的雕塑稱之為“草根現實主義”。

那么,對于羅振鴻的《小人系列》而言,厘清這一基本脈絡的重要性不言而喻。羅振鴻主動地利用了新世紀以來重慶本地商業和波普文化發展的資源,并將其以群體雕塑的樣式呈現出來。此外,羅振鴻作品的創作背景還包含著一個全球化的問題,并且,此全球化與地域性有著極其緊密地聯系性。一方面,誠如批評家孫振華對羅振鴻及其作品的分析:全球化時代的產物。

這無疑是準確的。不僅如此,這個論題還可以更進一步思考。一方面,新世紀以來全球化的狀態越來越明顯,并且強大到足以影響我們生活的方方面面,網絡化的生活方式與羅振鴻這樣的藝術作品之間的聯系性必然是極其密切的,我們甚至可以在這些小人中找到似曾相見的Q版造型。

另一方面,在實實在在的全球化狀況之外,還包含著一種對全球化理想的想象。西南地區由于處于特殊的地理版圖中,在交通和通訊等方面有點天生不足,加之丘陵地貌因素,使得西南藝術家天然有一種危機感和對未來發展的焦慮——從批評家對四川早期油畫“生命流”的命名中,我們可以感覺到這樣的東西——正是如此,相對于其它地域,西南藝術家會有一種或主動或被動的邊緣化心態,為了求得一種心理上的滿足和認同,他們常會對“新”本身做出構想,而全球化在我們今天這個時代,理所當然地對應這一構想。與此同時,這種渴望會潛在地影響藝術家的思路,進而在藝術創作中扮演一個重要角色。

正是在這個基礎之上,我們可以展開對羅振鴻《小人系列》的進一步分析。藝術家在作品中對不同從業者形象的選擇是對當代世界和現實狀況的一種構想,因此,我將他的創作看作一種“浮世繪”。所謂“浮世繪”,即是蕓蕓眾生相。這個由不同職業者構成的群體一方來源于藝術家對現實世界的觀察,同時,另一方面也來源于網絡、圖像和現代傳媒的焦點和放大。兩種來源共同構筑出一種關于現實世界的視覺呈現,這種視覺呈現即區別于自然主義的客觀現實性,又區別于主流藝術的典型和浪漫主義,而是對現實世界及其發展模式的一種想象。

與此,與其說它是對現實的一種展現,毋寧說它本身便是圖像網絡和傳媒時代的組成部分之一。從這些作品中,我們看到的不是現實的鏡像,而是現實本身。《蘑菇云》是繼《小人系列》之后,羅振鴻最近的一個系列作品。在藝術手段和局部塑造上保留了部分《小人系列》的特征,但在主題方面進行了大膽的突破。首次看到這批作品,是在重慶坦克庫羅振鴻的工作室,好幾個一米多高的蘑菇云順序地擺放在進門處。

一個“小人”坐在云端——云上的日子,何其浪漫。《靜若止水》、《菩提樹下》等作品命名力圖引導觀眾進入一種靜謐的修行境界,但卡通化的“佛”造型卻又在時刻提示給觀眾一個現實空間。二者之間形成了一種張力,既理想,又現實。在羅振鴻的作品探討“現實”是很有意思的。首先,《蘑菇云》系列可以看作一種對現實的美學想象,這種想象并非源于社會現實,“想象”自身便是這個時代最大的現實;

而在體量巨大的白色烤漆作品《彼云》中,藝術家將兩種不同形態的云嫁接起來,上半部分是蘑菇云,下半部分是中國傳統紋樣中的“祥云”。我將其看作一種非常后現代化的美學實踐。在與現實的關系層面上,它是一種“PS現實”。在中國進30年來的現代藝術進程中,革命現實主義在創作和理論上的慣性影響的強烈程度可以說完全超出我們的想象,無論是鄉土繪畫,還是后來的“政治波普”、“玩世藝術”,其實都在這個影響的線索內發展,它們都力圖從圖像自身來反映一種社會事實。

而在方法上出現的新變化,一種是抽象藝術,另一種是“PS現實”,它們的共同特點是脫離了自然現實。羅振鴻的雕塑作品可以被放到后者的范疇內討論,在美學價值上無疑是與后現代主義有著千絲萬縷的聯系。在今天這樣一個媒體和圖像極其發達的時代,現實與藝術圖像之間的關系變得越來越模糊,從本雅明到鮑得里亞的論述,從“發達資本主義時代”藝術的“震驚”到今天這樣一個虛擬既現實的時代,必然會產生羅振鴻這樣的藝術。在雕塑領域,從建國以來不計其數的“英雄主義”紀念碑雕塑到今天羅振鴻這樣生活化、個性化的創作,其間的差異絲毫不亞于我們的社會自身所發生的變革。

盡管我并不太清楚上一輩藝術家和批評家們如何看待羅振鴻及其同時代的雕塑,但作為他的同代人,我很理解他的想法和創作。雖然目前關于“80后”自我封閉、缺乏責任感等等妖魔化的論述充斥網絡,但畢竟,80后已經開始漸入藝術創作的佳期,并將在不久的未來成為中國當代藝術的重心。我對他們的信賴也部分地來源于此。