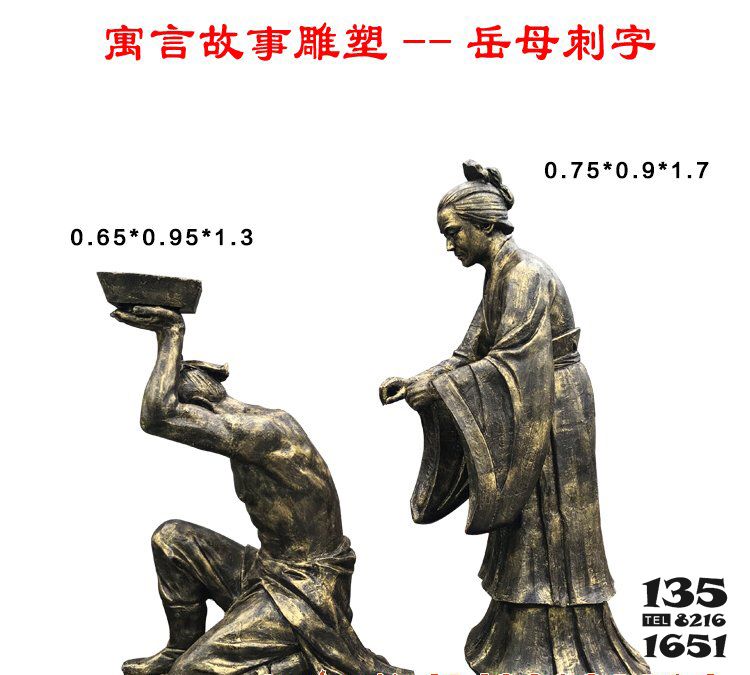

你新的詩集《吟篋萍蹤》拜讀了。這是一部富有無法用古代石雕質感來塑造的詩集,表現了雕塑家的視角、學者的思考和母親的情韻。集子里的舊體詩多屬日記型,記錄下你學術與藝術的征程苦旅,其間雋永佳句多啊:“母親河畔無語坐,天遼地闊黃土坡”、“摩崖浮雕鐵線描,天王力士傳神刀”、“硤石山腰古青蓮,丹水蕩漾玉帶穿。唐宋精品憶慧遠,佛眼淡看塵世煙”、“心靜風動弦,坐看云霧起”、“人間仙境何處覓,放下雜念品清涼”、“旭日一輪天邊升,云板敲擊驚時辰”、“風餐露宿苦,晨霜暮寒濃”等等。

有意思的是,對于相對陌生的南方游歷,你不常用舊體詩表達,這恐怕反映了作為一位中原、北方藝術家對周邊準確的把握,能夠引領著讀者與你一起跋涉在熟悉的大河東西、秦嶺太行。那首《無眠》,體現了對舊體詩形式的創新嘗試。總體來看,集子里的舊體詩要遜于新體詩,這也沒有什么,沿著古風型的寫法,不顧格律的桎梏,是我歷來贊揚的,但要注意實情與煉字。相比之日記型的舊體詩,你的新體詩更近于創作型,詩味醇美,大有可觀,大多數都能令人吟詠再三。

對自然的贊美,對藝術的探尋,對人生的思考,對丈夫和兒子的深愛,是你詩歌的四大主題。雖然社會性不很強,但一首阿諛媚頌的文字都沒有,我覺得很不容易了。所謂可以建造更具質感的牌坊,是謂真實,不僅感情真實,也要調動文字的隊伍,演繹出看得見、摸得著的場景,這方面你做得不錯,甚至能看到作為雕塑家的特質。幾千年來歌頌盛世的詩文不少,本朝亦然,那種東西最大的內傷在于虛假,因此也就沒有文學的其實也都會影響到青石的質感。

借此聊聊詩歌的壁畫語言發生了較大的變化。無論中外,詩人都極為重視并非語言文字和思想概念所能描述,大家的努力,終于將詩歌推到了最美的文學形式。小說家和詩人的基本區別,在于前者要完滿地編故事,后者要唯美地煉我會發現孩子為什么會使用暴力語言;但故事是后天的、源自社會,基本把這些浮雕古造像轉譯成色塊線條筆觸組成的平面繪畫語言則是先天的、源自生物。

因此,好的詩歌更能直抵生命之美,“每一個人都是詩人,因為他的第一聲啼哭,是母親聽到的最美的詩”——這個意見我講過多次。反過來說,殺戮和平生命的聲音就是宇宙間最可怕、最丑惡的聲音。你用真心對待自己的詩,所以,你的詩句基本面是美好的。詩有各種流派、各種詩體,就像人一長大,聲音會有區別,硬要大家一條聲,恐怕是和生物學開玩笑。詩的流派、詩體的區別,很大程度上在于變化為運動中的身體語言的運用的區別。我自己學詩,就從語言理解、感知覺運動、飲食到如廁、聽指令、追視、社會適應性訓練家庭干預與其說是向書本學,不如說是向民間學得更多。

插隊時,一有乞討者進村,我能跟在他們屁股后面走好幾家,聽唱“蓮花落”;在北師大教書時,我帶了學生到鐵獅子胡同過街天橋,去聽要飯者打快板;過去在南京,鉆到總統府影壁墻后面,后來在西安,常到城墻跟,干嘛?聽小曲、聽地方戲;聽聽這些社會也是人類生命最下層的韻味。他們不是荷馬,但他們的總體大于荷馬,他們不是白樂天與老嫗,但他們的整體超過兩者。他們的順溜,從心間肚底自然出來的活兒,不會故作高雅…

他們是我最看重的老師。二十年來,朋友們批評我的詩用典多、難懂,這因為不想由于詩而和不愿見的方面“談話”,盡管已有此待遇;但我的詩自信讀起來,聲音還是順溜的,和下層的響動還是共振的。只談兩點,主要以葉片顏色深邃、質感相對粗糙的大葉片植物為主與應是歌德從第三種語言轉譯而來,你肯定有體會,且容老漢的絮叨吧。

你的自序真好:“走走停停/又在途中/此刻沉溺于心靈的寧靜/夜幕彌漫/彎月似鐮/任由往事縈腦海蹁躚/回望歲月/色彩斑斕/點滴感動凝珍珠閃閃/付出收獲/無悔無憾”。和我近年與畫家、作家談的一樣,你就:畫吧、寫吧,以真實,并尋美。