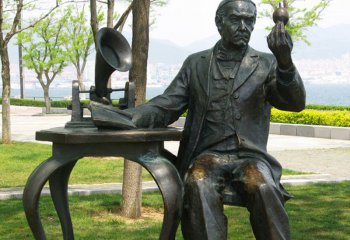

羅丹的雕塑《思想者》,在某種程度上就是羅丹藝術(shù)的化身。不管是作品本身傳達(dá)出來的審美因素,還是跟作品有關(guān)的種種故事與傳聞,在帶著些許的神秘、想象與詩意的背后,總能讓人感受到它跟羅丹之間的那種揮之不去的情愫。羅丹一生中最重要的藝術(shù)經(jīng)歷是1880年開始的為巴黎裝飾藝術(shù)博物館創(chuàng)作《地獄之門》,他為此數(shù)易其稿,直到1917年去世時(shí)還未完成。《地獄之門》取材于但丁《神曲》的《地獄篇》,作品的有關(guān)情節(jié)是根據(jù)但丁“你們進(jìn)到這里,喪失一切希望”等詩句而建構(gòu)的。

羅丹試圖通過200個(gè)左右的人物形象,以藝術(shù)的方式再現(xiàn)人生和人世間的種種苦難。《思想者》就是其中之一,大致完成于1884年。羅丹認(rèn)為“這個(gè)像是代表‘最苦悶’的罪人與最不幸的判決者”。在《思想者》中,我們看到的也正是這樣的情形:穩(wěn)定的坐姿并不取代思想的彷徨,剛毅的神情并不掩蓋內(nèi)心的焦慮,健碩的身軀并不意味著靈魂的堅(jiān)強(qiáng),特別是那雙憂郁的眼睛,以嶄新的現(xiàn)實(shí)主義方式流露出羅丹對(duì)心理描寫的執(zhí)著探索。

羅丹塑造的《思想者》形象,是一個(gè)跟他當(dāng)時(shí)年紀(jì)大致相仿的中年男子。而男子的神情,那種在飽經(jīng)風(fēng)霜之后對(duì)世事的淡泊,在風(fēng)雨坎坷中對(duì)人生的思考,在貌似寧靜的安坐中對(duì)未來的心情激蕩,以及聯(lián)系到但丁詩句和《地獄之門》的創(chuàng)作語境之后,我們不得不承認(rèn)其中還包含著的對(duì)罪惡的冷視、漠然與沉思。羅丹善于通過雕塑來展示活的性格與靈魂。

除了《思想者》,在《地獄之門》中的《三個(gè)影子》、《接吻》等,以及羅丹的其他作品如《加萊義民》、《巴爾扎克》、《雨果》等,無不追求形態(tài)與神態(tài)、形象與性格、形式與思想、形貌與精神的內(nèi)在統(tǒng)一。他用肌肉的緊張感來表現(xiàn)人物的內(nèi)心活動(dòng),借助人物的姿態(tài)和神色來豐富作品的必要情節(jié)。與《思想者》的共同之處是,羅丹不僅沒有回避善與惡、理性與欲望、幸福與苦惱之間的矛盾沖突,反而正是因?yàn)橛辛藢?duì)這諸多矛盾的深思熟慮,把最精彩的瞬間恰到好處地表現(xiàn)出來。

1888年,《思想者》以其原大尺寸在哥本哈根展出。1902年,在亨利·勒勃賽的幫助下,《思想者》被放大成紀(jì)念像的尺寸。1904年,放大的《思想者》石膏像在倫敦第一次展出,同年,放大的銅雕像在巴黎的全國美術(shù)展中展出。

此后,《思想者》分別在德累斯頓、萊比錫、柏林、舊金山等重要展覽中頻頻露面,羅丹也為之聲名大振。1903年,羅丹成為國際雕塑家協(xié)會(huì)主席;1907年被牛津大學(xué)授予名譽(yù)博士稱號(hào)。時(shí)至今日,羅丹的《思想者》被分別矗立在巴黎、哥本哈根、莫斯科、紐約、東京等20多座城市。在今人看來,《思想者》仍然是一個(gè)思想者的形象,正如羅丹自己說的那樣,“他不僅用大腦、張大的鼻翼和緊閉的嘴唇思考,他還用胳膊、腿、背上的肌肉思考,用握緊的拳頭和緊張的腳趾思考。