兩年前一次出差,火車上與鄰座的一位中年人閑聊,談話中得知他從事園林建筑。當說到我的專業時,他邊聽邊堯有興趣的翻看我隨身攜帶的一本雕塑雜志,翻到一頁關于北京故宮的銅獅雕塑時,不由贊不決口:“嘿!這獅子做的真是太棒了!經典!”“可我更喜歡西方的獅子”他旁邊的一個小伙子插嘴道,“我覺得東方的獅子不象獅子”。“不!我覺得東方的獅子才更威風…

”他們爭論著…這兩尊獅子分別是東西方兩種文化的產物,兩人由于對東西方文化的喜愛及偏見產生了不同的見解。當今中國這種爭論不僅在這兩位“外行”人中發生,圈里也一直在討論這個問題,有的人要“革命”要“西化”,有的人要“傳統”要“本土化”,自從西方文化走進國門,并逐漸壯大,這種東西方的文化對抗便越加激烈!

筆者認為這種爭論實在是沒有必要,中西方藝術是兩種在不同地域、不同民族和不同環境下形成的兩種不同形式的文化類態。好象在品評東方姑娘漂亮還是西方姑娘漂亮,這樣的爭論毫無意義。只要是美的,好的東西,我想東西方國民都會接受的。一件優秀的美術作品中國傳統認為要“神”“形”兼備。

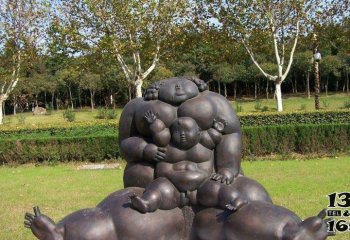

眾覽西方優秀的作品,大多還都符合這種審美定律。只不過對“神”與“形”的側重點不同罷了!東西方原始的藝術形式出現驚人的相似,可能是其共同的社會心理,因為當時人們面臨的最大問題就是尋找食物和生兒育女,女性豐滿的乳房和肥大的臀部以及生殖器官,這些形象而直觀的形態使他們潛在的欲望得到了一種虛幻的滿足。這一時期我想只是單純的“形”似,還談不上神。西方藝術從古希臘古羅馬到文藝復興到以后的新古典主義、浪漫主義,現實主義等大致都以寫實的表現手法。

“寫實”造型是西方藝術的主要表現手段,是在一定科學的解剖透視法則上進行的,因此,它是理性的思維方式。達芬奇比喻“寫實”造型藝術是自然的“兒子”,是客觀存在的真實反映,作者通常先塑造對象形體,然后再逐漸的塑造出對象的精神面貌即“神”。而東方藝術常常強調“意象”造型的美學觀念。何為“意象”?鐘家驥在《水墨畫新論》中就談到:“‘意象即表象,又叫心象’,指文藝家構思的意趣和物象的契合。

劉勰《文心雕龍·神思》:‘獨照之匠,窺意象而運斤。’由此可見,“意象”作為藝術創作與欣賞是一種復雜的心理現象,是在中華民族特有的文化背景下形成的。他的出發點是意、形式、神。其他的一切藝術手段都將為“神”服務。有趣的是西方自從印象派以后現代藝術卻逐漸由原來的側重形,轉化為側重表現神、形式、意象。

而中國的藝術家由于受西方文化思潮的影響由原來的講究神,轉化為側重表現形。縱觀藝術的發展歷史,看來東西方人民審美取向大致是相同的,只不過是昨天西方人民喜歡A,今天對B卻情有獨鐘,而東方人民昨天喜歡B,而今天又開始喜歡A。一件作品無外乎是由形式與內容構成,各個時期由于文化思想、經濟基礎、社會狀態、宗教內容等影響,對這兩者的側重點有所不同。

中國近代一直處于經濟文化弱勢地位,國民的自信心不足,導致很多人看到國外的事物都是優秀的,其實我們的東西也很優秀。對待東西方的文化藝術我們應以互相學習、互相借鑒、互相交流的態度,不能一致叫好全盤接受,低估自己的實力,丟了西瓜撿芝麻。也不能傲大自居,排斥西方的文化藝術。東西方的藝術都發展了幾千年的歷史,都經歷了生存環境、宗教思想、人文觀念、等影響,人類有著共同的發展規律,共同的審美追求。

東方的天和西方的天都是一樣藍的!