一起畫家與收藏家不算什么新鮮事的莫名爭執,讓我想到一個有關中國畫家藝術輪回的有趣現象:無名時模仿別人,有名后臨摹自己。說起來并不復雜,中國畫有兩大特別之處,特別講究師道之傳,特別講究方圓之規。長期以來,中國畫家不但所求畫什么像什么,有時連自己是誰和為什么畫都會借落款表現得一清二楚,若是名家學生或大師兒女,常見的有“某某某弟子”或之子,子女多了往往標注得更加詳細,甚至連排名第幾都不落空兒。

具體到成名畫家身上,則表現為筆下的東西不能畫得不像自己,一個藝術家應該具有自己的藝術風格,如果一輩子都是一種風格,那風格后面的日子豈不白畫了,看看那些喜歡抱著自己打轉的畫家作品,哪個不是該像的都像了,該丟的也都丟了。有沒有不按照“畫匠·畫家·畫匠”模式走回頭路的大師?有是肯定的,但絕對不多。

說起來同樣不復雜,癥結就在于市場有需求。比如郭慶祥這邊左一篇右一篇連續發文痛斥范曾自畫自仿自吹自擂,那邊范曾的新品舊作字貴畫更貴,如今想在琉璃廠找到幾張范曾的真跡還真不容易,即便有那么幾幅并非精品佳作的字畫,價格也都高的令人咋舌。前不久,某藝術館館長聞聽我一位報界朋友的家人藏有范曾書法,連影都沒見到,便當著我的面報出5萬元一個字的收購價,有意思的是,這位仁兄自己對范曾藝術卻是滿懷微詞:“我不喜歡但有人喜歡。”說這話的不止一家畫廊老板,靠范曾作品賺了錢的也不光是畫商們。

這其中的道理很簡單,藝術品市場不是藝術界,對于尚處初級階段的中國藝術品市場,利大于藝的主導思想更多一些,因而在運作過程中,作品本身的藝術價值演變成投資升值的借口也就不足為怪了。我贊同一位評論家針對范郭反目所得出的收藏結論——“從藝術角度我只選擇范曾值得收藏的作品,從升值角度我會首先選擇購買范曾作品。”事實上,當中國畫創作從宣傳品重新回歸藝術品,其本身具有的多元性很難再以人的主觀意愿為轉移。

對于某一畫家及其創作態度,指責起來很容易,但對解決中國畫這種看似正常實則不正常的怪圈現象意義不大。據我所知,某位山東籍的大師級畫家私下也曾無可奈何地表示,不按照“別人”的要求畫不容易賣出好價錢。他說的這個“別人”,包括了收藏家、畫商和拍賣行。同樣無奈的還有古書畫鑒定專家徐邦達先生,一次,他指著某拍賣公司拍賣圖錄古畫部分告訴我,他認為好的作品市場不認可,不看好的作品結果卻賣出了高價。

正是體現在繪畫作品上藝術與商品的雙重性,不可避免地導致了市場規則與藝術標準的分歧,進而影響到中國畫家的創作思想。具體到“流水線作業”,有的將畫家以牟利為前提的自我復制行為歸結于純粹人品問題,不是不可以這么說,但誰也無權要求畫家只能創作不能重復,關鍵是畫家們應該知道在藝術上什么是自愛自重。有的將畫家不斷重復的結果歸結為收藏家品位問題,認為是收藏界和藝術品市場縱容了畫家的藝術惰性。

殊不知,收藏本身就含有藏珍、藏寶、藏錢之功,再者,藝術品市場上中國畫以尺論價的傳統潤格模式至今僵而不死,對藝術創作的不公正直接導致了畫家的消極回應。問起來,有畫家朋友快人快語:“怎么畫都是一個價兒,能少畫兩筆是兩筆。”藝術創作和科技研發差不多,都得勞心費神動腦子,結果卻因市場的價值標準不同,挫傷了畫家堅持創作的積極性,也決定了絕大多數畫家最終難以擺脫重歸畫匠的命運。同時,意外地給了收藏家一個非常啟示:畫家在藝術上的自我復制行為,使其作品更便于比較真偽和市場價位。

拋開范曾與郭慶祥之爭不論,畫家“流水線作業”帶來的諸多后患卻不能不說。首先是容易給造假者渾水摸魚的借口,你畫家能仿我憑什么不能仿;其二是給畫廊以尺論價的口實,一樣的水平能不一個價嗎;其三是給收藏界添堵,藏來藏去都是一張臉;

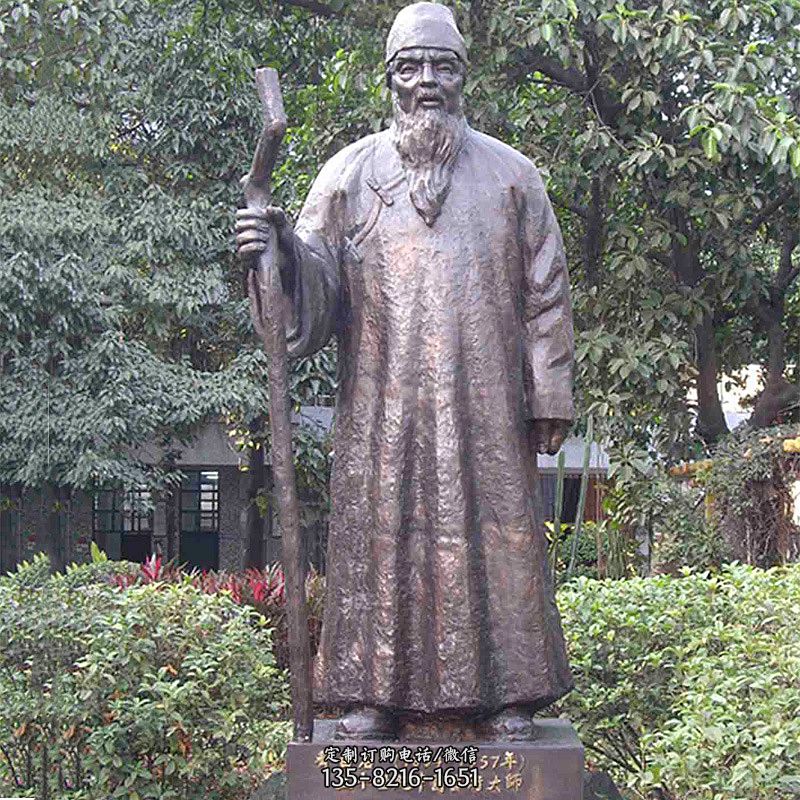

其四是耽誤了畫家自己的創作工夫,想不當畫匠也不行;其五是容易造成以名代藝的社會誤解,引發藝術審美觀念上的混亂。齊白石的蝦蟹、徐悲鴻的奔馬、傅抱石的湘妃、李可染的牧童等等,為什么題材越重復越好賣?為什么有的畫家作品越像老師的畫越好賣?

還有多少個難以解釋清楚的為什么,讓中國畫家、中國畫作品和中國藝術品市場陷于被動而無力自拔,是到該認真想想的時候了。