博寶藝術家網:劉開渠先生這代人,對于現代藝術并不排斥,他們心胸很開闊,您如何看待他們對現代藝術的包容?戴建華:劉開渠,原名劉大田。淮北市劉窯村人,中國現代雕塑大師,藝術教育家。1918年考入蕭縣高等小學時,老師為他改名為劉開渠。

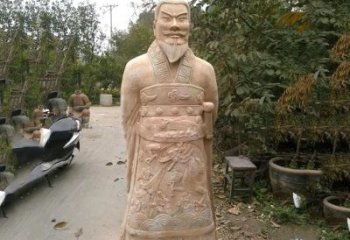

1920年考入北平藝術專門學校。1923年組織“心琴畫會”,反守舊、倡寫生,每半年舉行一次畫展。1924年升入西洋畫系。在蔡元培的幫助下到巴黎高等美術學校雕塑系學習。導師是法國雕塑家讓·樸舍教授,1933年6月,任杭州藝術專科學校雕塑系主任、教授,時年29歲。1953年領導人民英雄紀念碑的建造工作。1959年調中央美術學院任副院長。1993年任中國美術館館長。他是我國現代雕塑事業的奠基人,主張雕塑藝術在“創造—種新境界”的同時,應該起到“明勸戒,著升沉”的作用,作品造型嚴謹樸實,手法細膩含蓄,人物神完氣足,具有時代精神和民族風格。

他對雕塑創作與教學也作過理論研究,其思想對中國雕塑的發展有著深遠的影響。作品融中西雕塑手法于一爐,手法寫實,造型簡練、準確、生動。1934年,為紀念1932年“1·28”抗戰所創作的《一、二八淞滬抗日陣亡將士紀念碑》,謳歌了愛國志士英雄殺敵的英雄氣概,是我國第一座表現抗日題材的紀念碑。20世紀40年代,完成了一系列紀念像,有《王銘章騎馬銅像》、《孫中山先生坐像》、《李家鈺騎馬銅像》等。1945年,他創作的大型浮雕《農工之家》,是我國現代雕期史上第一次表現農工題材的優秀作品。

中華人民共和國成立后,1952年至1956年,他領導并參與了人民英雄紀念碑的設計以及大型浮雕的創作,并創作其中的《勝利渡過長江》、《解放全中國》、《支援前線》、《歡迎解放軍》等浮雕。從1956年至1959年,他還受中共中央編譯局委托,為馬克思、恩格思、列寧、斯大林選集作封面浮雕像設計。50至60年代,先后創作了《毛主席像》、《工農紅軍像》,1976年以后,創作了《周恩來總理像》、《蕭友梅紀念像》等。

此外,在他所創作的眾多作品中有《抗日陣亡將士王銘章紀念碑》、《抗日陣亡將士無名英雄紀念碑》、《孫中山紀念碑》、《蔡元培紀念碑》等紀念性雕塑。先后編撰出版有《中國古代雕塑集》、《劉開渠雕塑集》、《劉開渠美術論文集》等,1993年6月25日病逝于北京。

對于劉老前輩的藝術成就,對我們后輩影響深遠,同時也是我們新老藝術界和新銳藝術家們學習和借鑒的好榜樣。博寶藝術家網:您在創作歷史題材作品時,有沒有您自己的創作方法,手段或者看法?戴建華:我主要致力于當代風景畫創作,對于歷史題材的作品創作涉足很少。特別是在經濟和信息高度發達的今天,很多歷史題材的作品被動漫、三維影視等新興藝術手段開發為具有市場和票房收入的多媒體作品,而且很多歷史題材的作品被創作成多個版本,多種表現風格的作品。至于平面藝術作品,由于視覺傳達會有一定的局限性,在畫家創作過程中要求對歷史及人物主題有很高的要求,故在創作中有很大的難度,我一般不涉足的。

博寶藝術家網:對于藝術而言,解剖既是一個認識方法,也是個作畫的方式?戴建華:是的。關于“解剖”這一概念,我認為作為一位合格的藝術家不應該僅僅停留在對人物、動物的理解上,還應該拓寬至各種靜物、景物和人眼能觸及的任何物體的層面上去研究它們的結構及結構的基本原理之中去研究繪畫各要素的空間透視、“解剖”問題解決的不僅僅只是對象的物理結構問題,而且還是繪畫中的空間透視問題,同時也是繪畫中的一個作畫方式的問題,藝術家只要掌握了相應的解剖問題,那么,他在繪畫中就會處于優勢狀態而對繪畫有很好的推動作用。

博寶藝術家網:現在再回過頭來看先輩們的作品,對我們今天的審美或者精神價值方面,您覺得最有意義的是哪些?戴建華:回過頭來看先輩們的作品,對我們今天的審美或者精神價值方面,我覺得最有意義的是前輩們對藝術執著的探究精神和甘于寂寞、清貧的奉獻精神,而這些優秀的品質滲透在每位前輩大師的作品中。無論是技法還是作品風格和大師良好的人格都是我們學習的榜樣。當下,少部分藝術家和某些學者在金錢至上、物欲橫流、世風日下的誘惑下,創作出的所謂一些藝術作品所表現的內涵已經無法甄別它的對社會及人生有何種積極的意義,反而還會給社會及青少年一代造成一些意識形態的混亂。

故我認為在當下社會生活變得豐富多彩和良莠不齊的背景下,藝術家們的社會責任感和良心應該是大家應積極思考的問題,也是衡量一位藝術家最起碼的底線之一,我們要向前輩大師們學習的方面應該是太多太多了。博寶藝術家網:現在中國的藝術教育中,是不是對我國傳統文化的學習內容應該有所加強?

戴建華:現代中國藝術教育中,各級各類藝術學校對我國傳統文化的課程開設標準不一,有些學校在中國傳統文化對在校學生的教育上應該還處于不夠重視或缺失的狀態上,不是教育者不夠重視,而是一些分管的領導對學校教育認知缺失造成的一種現象,同時也可能是“具有中國特色的”的教育改革中出現的缺失,而這些“缺失”的措施往往會害死一代人的。作為當下藝術教育,應更加注重中國傳統文化在大學藝術課堂教育中的滲透,這對未來的藝術家成長來說是具有重大的意義的。