陶都宜興東臨美麗富饒的太湖之濱,位于蘇、浙、皖三省交界處,地處滬、寧、杭的中心,是一個文化發(fā)達的新興城市。宜興古稱陽羨,荊溪,自秦始皇設陽羨郡起,至今已有二千二百多年歷史。在該地曾先后發(fā)掘出新石器時代的陶片、唐五代的青瓷窯址以及明代以前的紫砂罐殘片;

早在宋代,褐黑色的建窯茶具已深受各位飲家所珍賞,所以到明代時宜興紫砂壺名家輩出,紫砂茶具遂廣受歡迎。由宜興到鼎蜀鎮(zhèn)一段,風景迤儷,如鼎山、庚桑、善卷、慕蠡諸洞、東氿、西氿水區(qū)、國山碑、周孝候墓、蛟橋諸名跡,風光秀麗獨特,溶洞奇異天成,奧妙無窮,竹海綠濤滿傾,蔚為壯觀;茶洲清香四溢,生機勃勃;湖光山色相映,也別具神韻。唐代,宜興郡以好茶聞名全國;從唐肅宗到明太祖的六百年間,常州陽羨茶均為上等好茶;并且設立了“貢茶院”。

明太祖洪武年間廢除團茶政策,遂帶來了制茶方法的改革,由于宜興獨有一種澄泥陶,顏色絳紫,其制品通稱“紫砂器”,通常也簡稱“紫砂”,紫砂經(jīng)過生產(chǎn)、發(fā)展的過程,到明代末期臻于成熟,此后經(jīng)久不衰。宜興紫砂從明、清開始就已經(jīng)具有了相當?shù)闹取T诰暗骆?zhèn)瓷都之外,又并列了一個陶都——宜興。

其產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,日本也以紫砂為珍品而來華學習造壺技術(shù)。此外,宜興紫砂茶壺更與中國茶同銷歐洲,成為歐洲制壺的藍本,足見宜興紫砂的珍貴。宜興紫砂陶品類繁多,尤以茶壺為代表,其獨有的實用性能與藝術(shù)鑒賞價值的高度和諧統(tǒng)一。因此紫砂陶為歷代鑒賞家及中外的嗜茶愛好者所深愛。

到了近現(xiàn)代,隨著文化內(nèi)涵的豐富與制造技術(shù)的提高,宜興紫砂陶藝已臻愈益精妙之境。東南亞各地對于紫砂的狂熱支持,也為紫砂的進一步發(fā)展和繁榮帶來了前所未有的好機遇。由于受金融危機等諸多因素的影響,近來紫砂收藏熱度有所降溫,但對紫砂摯著者仍甚。北宋。早期紫砂時期。1976年,宜興丁蜀鎮(zhèn)羊角山發(fā)現(xiàn)紫砂古窯址,出土了早期的紫砂茶具殘片。經(jīng)考證,其年代上限為北宋中期。據(jù)此,我們可以斷定,宜興紫砂器的生產(chǎn)歷史已有將近一千年了。

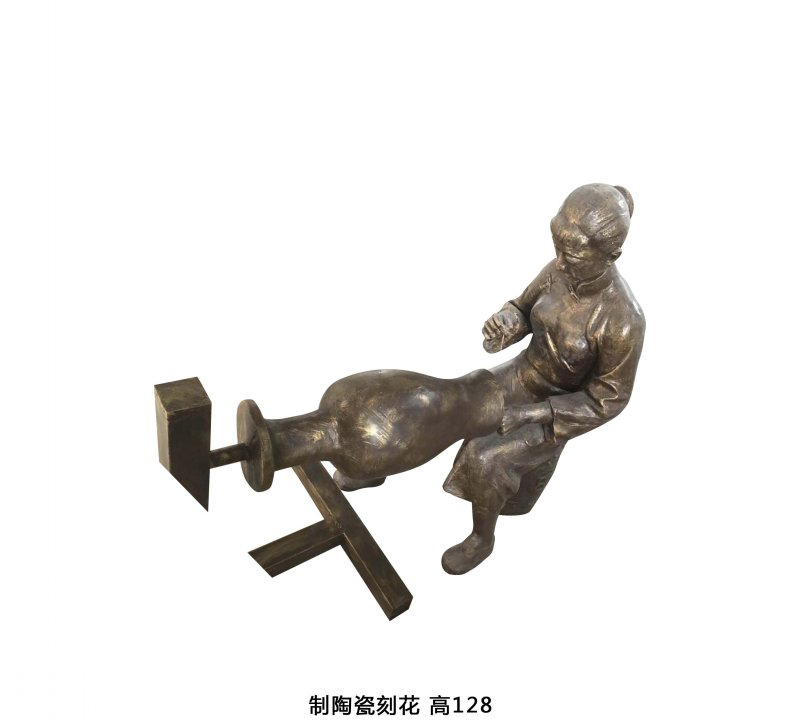

明代中期。據(jù)明·周高起的《陽羨茗壺系創(chuàng)始》記載:金沙寺僧搏紫砂細土,搜筑為胎,規(guī)而圓之,刳使中空,踵捏口、柄、蓋、底,作成壺具。附陶穴燒成,人遂傳用。金沙寺僧的確切年代,已經(jīng)難以查考。據(jù)推測應比供春年代略早,大概在成化~弘治年間。明正德~嘉靖年間。據(jù)《宜興縣志》記載:明正德間,有制壺名師供春,所制紫砂茶具,新穎精巧,溫雅天然,質(zhì)薄而堅。

負有盛名,所制"樹癭砂壺"為世間珍寶,現(xiàn)藏于中國歷史博物館。明代嘉靖~萬歷年間。當時較著名的紫砂高手有董翰、趙梁、袁錫、李養(yǎng)心和時朋。明代后期。紫砂名師時大彬及其弟子李仲芳、徐友泉,有“壺家妙手稱三大”之贊譽。時大彬所制茗壺,千態(tài)萬狀,信手拈出,巧奪天工,世稱“時壺”、“大彬壺”,為后代之楷模。萬歷時名工還有歐正春、邵文全、邵文銀、蔣佰、陳用卿、陳信卿、閩魯生、陳光甫、邵蓋、邵二蓀、周后溪、陳仲美、沈君用、陳君等。

萬歷后的名工有陳俊卿、周季山、陳和之、陳挺生、承云從、陳君盛、陳辰、徐令音、沈子澈、陳子畦、徐次京、惠孟臣、葭軒和鄭子候等。明末。宜興紫砂器由葡萄牙商人遠涉重洋運至歐洲,被稱為中國的"紅色瓷器"、"朱砂瓷",成為歐洲市場的熱銷產(chǎn)品。