■國內現存最早的“燈幢合體”實例藏于廊坊博物館■存放于省民俗館的青花無擋尊全國保存最好■馮驥才曾為古版《三魚爭月》奔走呼號人們常說,文物就是歷史。千百年前傳下的文物則串起了燕趙文化的精魂。隨著民間征集、文物普查,一件件散落在民間的珍貴文物被博物館、民俗館、文研所等單位收藏。

近日,隨著省文物局等164家單位參與的河北館藏珍貴文物數據采集工作圓滿結束,全省7萬9千余件珍寶有了自己的“電子戶口”。與此同時,全省11家重要博物館及1家民俗館的鎮館之寶也初次揭開神秘面紗。對于這些鎮館之寶的價值,12家館藏單位負責人跟商量好似的就一個詞,“無價!”長信宮燈■省博物館我國傳統工藝美術的巔峰之作1968年5月,保定滿城縣的人們遇上件大事,縣城西南1.5公里處陵山上的施工工地中挖出了兩座大型漢墓,而漢墓中出土的長信宮燈也在專家的鑒定下成了國寶。

如今,這個國家一級文物被收藏在省博物館,并成了該館的鎮館之寶。“長久以來,長信宮燈因其獨一無二的造型、精美絕倫的制作工藝和奇特巧妙的藝術構思被視為我國傳統工藝美術中的巔峰之作。”省博物館副館長周筠表示,長信宮燈因刻有“長信尚浴”等65字的銘文而得名,它的燈盤可以轉動,上面兩片弧形屏板可以推動開合,以調節燈光的亮度和照射方向。宮女身體中空,煙灰可經右臂進入體內,以保持室內清潔。

同時,燈的各部分還可拆卸,優美輕巧的造型一改以往青銅器皿的厚重。據銘文考證推測,此燈于公元前172年鑄造。燈最初的主人是陽信夷侯劉揭,后歸居住在長信宮的竇太后所有,最終又被竇太后轉贈中山靖王劉勝之妻竇綰,并成為其隨葬物品。青花無擋尊■省民俗館全國僅存三件此件保存最好說起鎮館之寶,省民俗館保管陳列部主任康小兵當即想到了明永樂年間的青花阿拉伯文無擋尊。

“這個寶貝可是上世紀80年代從民間征集而來。”康小兵笑稱,這件青花無擋尊還曾“默默無聞”了一陣。后來上海一位文物專家來交流時,才發現它的價值重大,后經專家組鑒定,將其定為國家一級文物。“因專家們持不同意見,分別根據傳統習慣和器皿的用途為其定下了無擋尊和器座兩種名稱,如今,青花無擋尊的名稱被廣泛使用。

”康小兵說。“目前所知,明永樂青花阿拉伯文無擋尊在國內僅存三件,彌足珍貴。存在咱們這兒的還是全國保存最好的一件呢。”康小兵表示,這件寶貝很可能是信奉伊斯蘭教的穆斯林舉行禮拜活動的用具之一,清晚期也曾在皇宮中用于插花。《劉海戲金蟾圖》■石家莊市博物館明代著名畫家劉俊傳世作品“我們的鎮館之寶是一幅畫,它可是幾經輾轉才保存在這里的。”在石家莊市博物館副館長馬振東眼里,被評為國家一級文物的《劉海戲金蟾圖》可是個大寶貝。這幅長181.3厘米,寬108.8厘米的絹畫上,我國古代道教人物劉海身著長袍,腳穿云履,腰系葫蘆與紫芝,左手托三足金蟾,飄波于碧濤之上。

背景遠山一抹,海天遼闊中,劉海的神仙氣質脫穎而出。據馬振東介紹,明代宮廷畫曾一度出現振興局面,這幅絹畫正是當時盛行的以形象準確,法度森嚴和色彩艷麗為特點的“院體”畫中的上乘代表。1947年,它曾作為藝術品由華北人民政府移交至石家莊市圖書博物館收藏,后由石家莊市文保所保管,直至1991年才被新成立的石家莊市博物館“納入懷中”。

“劉俊是明代時期畫家中的佼佼者,但其傳世畫作如鳳毛麟角。目前只知北京故宮博物院有其一幅作品。因此這幅圖尤為珍貴。”馬振東說。青銅馬■邯鄲市博物館國寶曾被盜,險些遺失海外邯鄲市博物館中,一批曾險些遺失海外的趙國青銅馬被當作了鎮館之寶。這批戰國遺留下來的青銅馬共三件,高約15至18厘米,長約22至24厘米。

它們有昂頭行走的,有低頭站立的。馬的五官及額鬃清晰,用線紋表示馬鬃,尾下垂打結,雄健有力,姿態優美。“這三件寶貝是因趙王陵2號陵被盜才出土的,差點就丟了啊。”邯鄲市博物館相關負責人馬小青表示,1997年3月,趙王陵2號陵被盜,3件青銅馬等文物被文物販子倒賣,經香港流出海外。經專案組民警不懈追討,1999年5月,3件青銅馬才被追回。“這3件青銅馬具有先秦時代立體圓雕馬的罕見造型,充分表現了趙國精湛的雕塑技藝和審美思想,是國家一級珍貴文物。”馬小青說。

紫檀邊象牙絲編織花鳥掛屏■承德市避暑山莊博物館經皇帝親審方可制作“我們館的寶貝可多了,像清康熙郎窯紅觀音瓶、明永樂青花纏枝紋扁瓶等都有極高價值,但是要說鎮館之寶,原來在避暑山莊內殿堂陳設的花鳥掛屏當之無愧。”承德市避暑山莊博物館副館長劉愛東表示,這幅名叫“紫檀邊象牙絲編織花鳥掛屏”用料珍貴、工藝精良、圖案生動、彩色絢麗,是一件難能得見的傳世藝術珍品。劉愛東表示,這種以象牙為料劈絲編制的掛屏,工藝復雜難度極大,須先將象牙劈絲磨光,然后用牙絲編出均勻相宜的幾何紋飾做圖案的地紋,再運用各種專業手工技法將大塊的象牙雕制成各種花、鳥、山石等圖案,通過染繪嵌于地紋之上才可完成。

“掛屏是一種融含雕刻、鑲嵌、編織等多種技法的工藝美術品,在我國歷史悠久,清代特別是乾隆時期,掛屏制造工藝已發展到一個新水平。”劉愛東介紹,清朝乾隆年間,掛屏質地已包括牙角、珍珠、玉石、琺瑯、鈿翠、紫檀木、玻璃畫等多種,因圖案大多取自名家畫稿,有的還融入了帝王的審美情趣,所以必須經皇帝親審后方可制作。

唐代隆福寺長明燈樓■廊坊博物館國內現存最早的“燈幢合體”實例“雕刻于唐武則天垂拱四年隆福寺長明燈樓是我們的鎮館之寶,它也是國家一級文物。”廊坊博物館館長呂冬梅介紹,這件長明燈樓燈柱雕飾分三部分:上部每面雕雙層尖拱龕,龕內雕佛像一尊,共計16尊;中部正面為篆書題額“大唐幽州安次縣隆福寺長明燈樓之頌”,頌詞之后鐫刻有《般若波羅蜜多心經》、《燃燈偈》、《知燈偈》以及功德主姓名,官銜下部各面刻尖拱龕,龕內浮雕伎樂。

呂冬梅表示,這件長明燈樓是國內現存最早的“燈幢合體”實例,“雕刻手法精細嚴謹,風格莊重樸實,不僅是研究唐代政治、宗教發展狀況的珍貴資料,也為考證唐代幽州地理和安次縣建制沿革提供了有力依據”。與同時期的石燈相比,它雕刻手法精細嚴謹,風格莊重樸實,是珍貴的唐代石刻精品。石燈的石柱上既雕有佛像、伎樂又刻經文、偈文、頌序、頌詞等內容,這在唐代石燈中也絕無僅有。遼白釉印花方碟■唐山博物館同時完整保存四件絕無僅有“目前所見的遼代方碟以三彩器較多,白釉印花方碟非常少見,而同時有四件完整的白釉印花方碟則是絕無僅有,彌足珍貴。

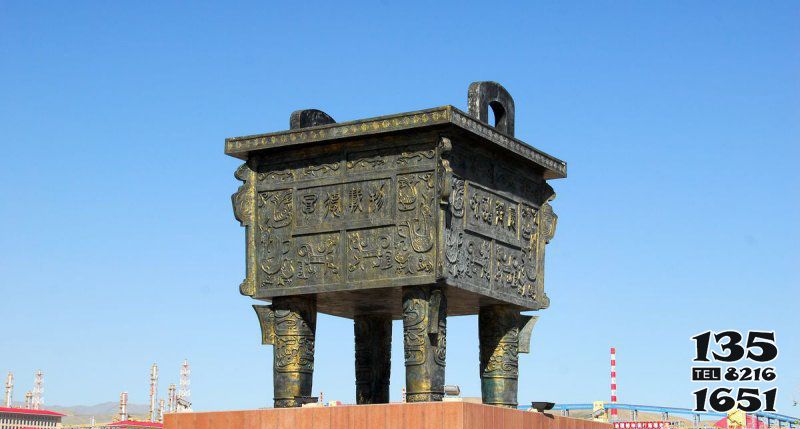

”據唐山博物館館長魯杰介紹,1977年秋,唐山市遷安市沙河驛鄉上蘆村群眾在村西挖沙取土時發現了四件方碟,后經當時地區文化局干部到現場收回,歸文物部門保管,最終又成了唐山博物館的鎮館寶貝。1993年10月,這四件遼白釉印花方碟經國家文物鑒定委員會鑒定,評為國家一級文物。刻銘雙附耳銅盤■張家口市博物館陰刻27字銘文較罕見折口淺腹,雙附耳,耳部飾珠紋及左右對稱三線狀羽紋…這是一件刻銘雙附耳銅盤,同時,它也是張家口市博物館的鎮館之寶。

據該館館長閆玉光介紹,這件銅盤腹飾夔紋,圈足外侈,足外飾一周虎紋。盤內中部陰刻銘文約27個字,筆劃較細。“有這么多銘文,是目前發現的北方草原文化青銅器春秋時期較罕見的。”閆玉光表示,這件文物1980年于張家口市懷來縣北辛堡鄉甘子堡春秋墓葬出土。青釉堆貼花紋龍柄壺■滄州市博物館比故宮藏品年代還早“北朝時期的青釉龍柄壺國內只有兩件,一件在滄州市博物館,另一件存放在故宮。

”滄州市文物局業務科科長鄭志利表示,因為比故宮藏品的年代還早,現保存在滄州市博物館的北朝時期青釉堆貼花紋龍柄壺成了該館鎮館珍寶。據了解,這把青釉堆貼花紋龍柄壺1980年1月30日于滄州市第一磚廠取土時出土。

1993年9月24日,經國家文物鑒定組瓷器專家耿寶昌先生鑒定為一級珍貴文物。北宋定窯白釉刻花蓮瓣紋龍首凈瓶■定州市博物館再現北宋早期定瓷的特征與成就據定州市博物館館長郝進莊介紹,該館最珍貴的當屬北宋定窯白釉刻花蓮瓣紋龍首凈瓶。只見它小口,細頸,頸中部凸起有沿,上部看上去如同倒置的漏斗,下半部呈竹節形。肩及上腹飽滿,下腹瘦長。肩部的龍首高昂,張口露齒,二目圓睜,炯炯有神。

它是1969年在河北定州凈眾院塔基地宮出土。據了解,凈瓶又叫軍持,起源于佛教的發源地印度,后隨佛教傳入中國,是佛教僧侶隨身攜帶的用于貯水凈手用的器皿。郝進莊表示,以龍首凈瓶為首的這批定窯系統的再現了北宋早期定瓷的特征與成就,是北宋早期具有明確紀年的標準器物。

清代武強年畫古版《三魚爭月》■武強年畫博物館馮驥才曾為其奔走呼號武強年畫博物館鎮館之寶為清代武強年畫古版《三魚爭月》,它長30厘米、寬45厘米。因三魚用足力氣搖尾翻身躍出水面,掀起拍天巨浪去爭奪上方那一輪浩然升起的明月,故名“三魚爭月”。據該館館長王玉鵬介紹,因“月”與“躍”同音,故三魚爭月又意為“三魚爭躍”。典故有云:“鯉魚跳龍門”,意即鯉魚跳過龍門就變成龍了。此圖意在激勵人們奮發向上,爭取美好的生活。

他表示,這幅圖是2003年從武強縣舊城村賈振邦家老宅屋頂上挖掘出來的。當年,中國民協在河北省武強縣進行一個非常大的年畫古版發掘行動。時任中國文聯副主席、中國民協主席馮驥才親自前往。房屋主人賈振邦說,賈家從事年畫印制及銷售已有六代,作品遠銷陜西、山西、河北一帶。他展示了當年祖輩分家時的契約。在這張咸豐年間的分家文書上,明明白白地寫著賈家有畫版520塊,賈振邦的曾祖分得200余塊。

這些畫版到了賈振邦父親的手里后,歷經了戰亂、洪水等等,但老人一直將其視為命根子,嚴加保護,最后把所有的畫版置于房頂的瓦片與工場葦箔之間,并立下遺囑:此物不可損也,兩代之后必成寶物。馮驥才曾為此事來過武強兩次,為之奔走呼號。

在與賈振邦等人見面時馮驥才說,密藏的這些老版子,只有進了博物館,才算了卻了你們先祖的一樁心愿。最后,有關部門對這座老房子內的藏品進行了挖掘。元代褐色地鸞鳳串枝牡丹蓮紋錦被面■隆化民族博物館窖藏大批絲織品舉世罕見“被面由兩幅80厘米寬六色織錦拼接而成。花紋對接規整。整塊被面提花規整,色調搭配典雅別致,花紋輪廓清晰醒目。

被面質地精良,圖案設計新穎,花紋生動鮮活,織造工藝精湛。”隆化民族博物館館長姜振利說,古代絲織品文物是最難保存的文物,因此,隆化鴿子洞元代窖藏這樣大批的絲織品,在全國乃至全世界都比較罕見,其中的元代褐色地鸞鳳串枝牡丹蓮紋錦被面就是該館鎮館之寶。

1999年1月間,隆化縣茶棚村張立滿等四名少年到鴿洞中玩耍時發現。據了解,當時,張立滿見洞中部地勢偏高處的土坑中有樺樹皮,并露出一布角,便用力從中拽出一個麻袋狀粗糙織物的包裹,用刀鋸割開包裹取出兩張文書,其他人拿了一枚漢五銖、幾枚骨角器和一副銀飾件,包裹內的其它物品被散拋在洞內外。

文物保護員、茶棚村黨支部書記韓文貴聞訊后,將文物收集起來保管,并報告隆化民族博物館。縣民族博物館先后七次到窯溝腦調查征集,最終收回出土文物。