南京是由文化所雕塑的城市,南京歷朝歷代的雕塑也塑造和記載了這座千年古城的文化。記者昨從南京市規劃局獲悉,在青奧會前,南京市將豎立起56件城市雕塑,其中21件雕塑是以南京青奧會為主題的體育雕塑。這些雕塑主要分布在機場高速、滬寧高速等主要交通廊道、南京火車站等城市窗口地區以及一些青奧會場館周邊。

青奧會結束后,這些雕塑也將永久性保留,為南京留下經典永恒的青奧文化遺產。探訪市民感嘆,最近南京多了很多雕塑“在機場高速,老遠就看到新建起來的雕塑,感覺青奧會的氛圍很濃。”不少市民已經覺察到南京近期多了不少城市雕塑。

記者走訪發現,這些天在龍江體育館等青奧場館周邊、城市窗口地區等地陸續豎立起來的雕塑,各具特色。除了南京火車站的《夢舟》需要再過幾天才能安放到位外,其他55件均已落地亮相。在綠博園的親子活動區域,記者看到了來自東北師范大學美術學院青年教師的作品,雕塑表現的是一位母親正在教孩子學游泳,他們身上各套一個游泳圈,大人拉著孩子的小手,循循善誘。

相較于其他設計師的作品,這座雕塑很容易便能讀懂,名字也很直白,就叫《學游泳》。“這種生活場景的設計太好了,有濃濃的溫情。”一位前來參觀的市民贊嘆道。除了在主城區以外,江寧、浦口等地與主城相呼應,也建設了多處雕塑。

浦口青奧公園中的《無極》雕塑由一位華裔英國留學生設計,由28個不銹鋼球組合在一起,既象征著生命的延續和傳承,又象征著青奧會中的28個項目,表達了世界各地年輕人通過青奧會凝聚在一起。揭秘2136件作品參選最小參賽者14歲“南京這輪大規模的城市雕塑建設工作在國內并不多,絕大部分是國際體育雕塑大賽的獲獎作品。”南京大學雕塑研究所尚榮主任介紹。承辦的南京市規劃局共收到應征作品2136件,參賽作品中的21件已在南京青奧會場館周邊、濱江風光帶以及城市窗口地區豎立。

不少雕塑名家的作品落戶南京。如中國美協副主席、中國藝術研究院美術研究所所長、中國雕塑院院長吳為山專門為青奧會創作了雕塑《火炬手》,豎立在機場高速邊。尚榮提到一個細節,18歲以下參賽選手作品43件,年紀最小的一位參賽選手只有14歲,來自杭州,讓雕塑研究專家驚呼“有天賦”。《奔向未來》安放難無數遍把氣球放空中位于滬寧高速馬群立交處的《奔向未來》雕塑,自落地亮相以來,市民大加贊賞。尚榮告訴記者,這套雕塑立于16.5米處,但這個高度的確定卻煞費苦心。

因為選址于滬寧高速馬群立交處,為了處理好與紫金山以及各個方向車流視線的關系,確定雕塑的高度時需要一遍遍地把氣球放到空中,模擬雕塑在現場的視覺效果,實際比對才得出最終高度、朝向等。而且,這座雕塑緊挨著高速,那幾天恰巧遇到大風天,放飛的氣球向四處飄,一旦飛到高速公路上,就可能對交通構成一定的影響,“我們在無數次的分析后,一錘定音。”尚榮回憶。最終《奔向未來》雕塑擺放的效果也證明,設置的高度十分合理。藍圖全城共千余城市雕塑存在的設計等問題未來將會處理一時間,城市中多了這些城市雕塑,那么原有的雕塑會如何處理呢?

東南大學鄭炘教授告訴記者,據初步統計,目前南京主城區城市雕塑共有800件左右,加上郊區應該不少于1000件,“我們必須承認,其中一部分是存在設計等問題,這些雕塑將根據具體情況,進行不同方式的處理。”中國雕塑歷史悠久,其間也涌現了不少精彩的作品,但一直未能形成文化氣候。

如在上世紀90年代左右,我國曾出現過大規模的城市雕塑建設活動,但后來并未取得預期的效果,那么,“這一次如何避免這種情況發生呢?”面對記者的疑問,南京城市規劃局副局長陳乃棟充滿信心,“城市雕塑必須同時滿足藝術性及公共性兩個方面,無論忽視了哪一方面,都可能導致最終雕塑展示效果的不理想。

”觀點楊衛澤:好的城市雕塑要引起當地人的心理共鳴南京城市雕塑有著深深的歷史脈絡,南京市委書記楊衛澤在細覽南京城市雕塑后指出,城市雕塑是文化建設的重要組成部分,優秀的城市雕塑能夠成為一座城市的標志與精神象征,也可以形成一個獨特的雕塑文化系統。城市雕塑作為一種公共空間的造型藝術,除了需投入雕塑家個人的技藝、感情外,還需要與城市的文化與環境相結合。因此,一件好的城市雕塑,不但要有令人贊嘆的藝術高度,還應該反映所處城市的歷史風貌與地域文化,引起當地人的心理共鳴。

城市體育雕塑建設是南京市迎青奧十六項重點工程之一,對此楊衛澤也特別提出,要確保最終建成的每一件雕塑作品都是精品,經得起大眾的評說、經得起“歷史風雨的吹打”。市民:城市雕塑要成為文化名城的鄉愁中山門外的辟邪雕塑、鄭和公園的鄭和下西洋雕塑、下關渡江勝利紀念碑、雨花臺烈士陵園烈士群雕、夫子廟江南貢院考生應試雕塑…城市的雕塑,是歷史文化的“寒暑表”。

市民邵學文曾擔任反映城市人文的電視風光片《南京攬勝》的編導。他認為,對于南京數百萬市民來說,南京城市雕塑要成為文化名城的鄉愁,要與十朝都會的歷史地位、兩千多年的建城史名副其實。本報連線吳為山:古代最輝煌當數南朝陵墓雕塑“追溯南京的古代雕塑史,最輝煌的當數南朝時期的陵墓雕塑,與北方雕塑的健爽挺拔相比,南方的雕塑可謂朗麗俊巧,時出奇幻。

南朝石獸的雄偉與神秘創造了帝陵雕刻的新高度。”中國美協副主席、中國藝術研究院美術研究所所長、中國雕塑院院長吳為山盤點了南京城市雕塑的“千古情緣”。他認為,藝術家只有在社會發展的大潮中,把握主流,才能創造出不朽的力作。

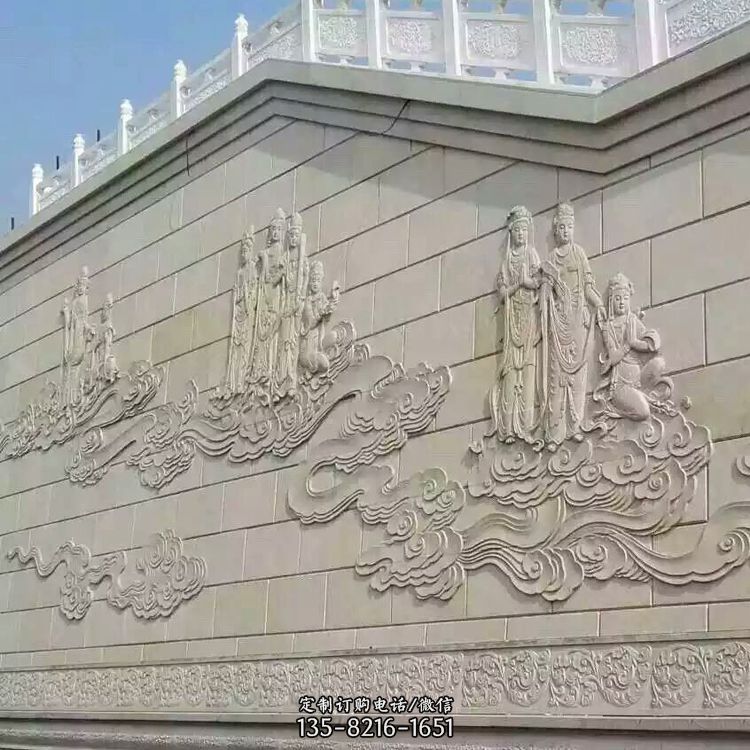

吳為山說,南朝帝陵雕刻主要包括石獸、石碑、石柱等,無論在整體造型還是在細部的裝飾上,都采取了夸張的手法,時時蓄聚著“騰躍”的張力。在宗教雕塑方面,以棲霞山石窟群為代表的南朝佛教造像主要體現了南方漢族的審美理想,它吸收了繪畫藝術中的線韻,并以流暢的陰刻之線與雕塑厚潤之體互生,形成了獨特的造型風格,這種與時代特點相符合的造像典范,其理想化的造型之風豐富了佛教藝術的表現。

明代,南京作為開國首府留下了許多神道石刻。吳為山分析稱,明孝陵的神道石刻是代表,石像厚重、簡約、凝練,線體渾融的構造及其壯碩的造型與精致的細節刻劃形成了帝陵石刻的“明風”。南京作為民國的首都,那個年代的城市雕塑更留下了時代的印記。吳為山介紹,中山陵中不少石獸,以嚴格的生理解剖結構的理性精神去表現對象,明顯與中國傳統造像的意趣不同。