中國孔子基金會有關負責人24日表示,向全球發布孔子標準像僅是為文化傳播和交流提供統一載體,不是商業行為。中國孔子基金會從今年1月以來發起制訂孔子標準像,6月份向全球發布孔子標準像初稿。此舉在國內引起不少爭議。一些學者認為,發布標準像缺乏歷史依據;還有人認為,這一活動是出于商業目的。中國孔子基金會秘書長張樹驊接受新華社記者采訪時說,孔子的偉大之處在于他創立的儒家學說及其博大精深的思想,而孔子長什么模樣并不是最重要的。

我們發布孔子標準像的主要目的在于能讓全世界對孔子有一個比較一致的印象,進而有利于傳播他的思想和學說。據中國孔子基金會介紹,臺灣地區“中華孔孟學會”早在1986年就已制訂出了臺灣的“統一孔子像”。張樹驊說,一個新事物的出現沒有爭論和反對意見是不現實的,發布孔子標準像不是商業行為,其設計也并非完全沒有歷史根據。

孔子標準像定稿是在唐代吳道子的孔子行教像基礎上,先后征求了國學大家任繼愈、文懷沙、“泥人張”第四代傳人雕塑家張锠及孔子后裔等各方面的意見最終創作而成。韓兆琦:當然不可能。說真的,我對畫像一直不“感冒”。

我不太清楚他們所謂“標準像”的出臺過程。古人又不照相,任何一個版本的“孔子”畫像都是后人勾勒出來的,你憑什么就說你的版本是“標準”的呢?作為研究古典文學的學者,最初我聽說“孔子熱”特別高興,但我后來發現,許多所謂“孔子學院”,無非就是一個普通的漢語推廣班,“孔子學院”這四個字無非一個名頭而已。張頤武:在我看來,這個孔子“標準像”的出現,還是應該肯定其積極意義的,它對增強公眾對孔子的認識,以及對儒家文化的了解不是毫無作用的。

但是,我得強調的是,應該允許“百家爭鳴”。首先,孔子是否有一個固定的形象,這已難以考證。那么,何為“標準像”,原本就是一個值得討論的問題。事實上,站在學術的角度,任何標準都不是絕對的標準。其次,就其做法本身,是否真只有制訂個“標準像”這一條路可走,這也是一個值得討論的問題。

我認為,向全世界展示中國傳統文化,還是應該扎扎實實、慢慢走,不能單靠“孔子標準像”這一個途徑。再說了,人對文化的需求,也應該是多層次的。大家不僅需要經典文化,也需要大眾文化、現實文化。記者:您從多角度論證了推廣中國傳統文化,并非只有“華山一條路”。但這個機構偏出此招,是否有點當下頗為流行的“文化搭臺、商業唱戲”的意思?張頤武:在“商業”二字上,我們的確應該謹慎為是。

但在我看來,即便“文化搭了臺”,“商業唱個戲”倒也無妨,對推廣中國的傳統文化也會有其積極意義存在。對此,沒必要一味批評。記者:但是,如果有一天,商業“唱戲唱過了頭”,破壞了“孔子”本身的文化意味呢?張頤武:作為一個民間機構,他們現在還沒有什么太過之舉。況且,就目前看,他們也就吸引了大家關注的眼光而已,不會也不可能就此把“標準”固定下來。

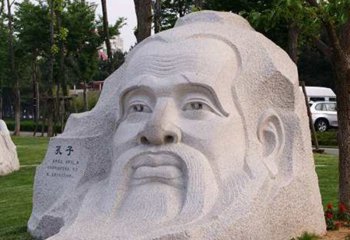

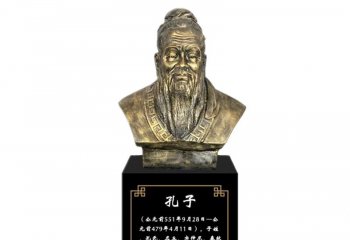

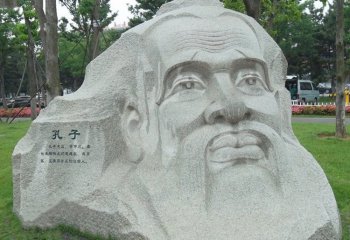

但是,在對待“孔子”乃至整個中國傳統文化上,文化“搭個臺”,商業“唱戲唱過頭”,絕對是值得警惕的趨勢。孔子形象最早在漢畫石像中出現,后來不同歷史時期、不同藝術家出于對孔子的不同理解,塑造了各式各樣的孔子形象,其種類難以計數。今年1月起,中國孔子基金會發起組織孔子標準像形象研究審定工作,制訂孔子標準像,征集“孔子像標準設計方案”。6月,中國孔子基金會向海內外正式發布了孔子標準像雕塑。這個標準像是在唐代吳道子的行教像基礎上,吸收其他眾多孔子像作品中的優秀元素設計而成。

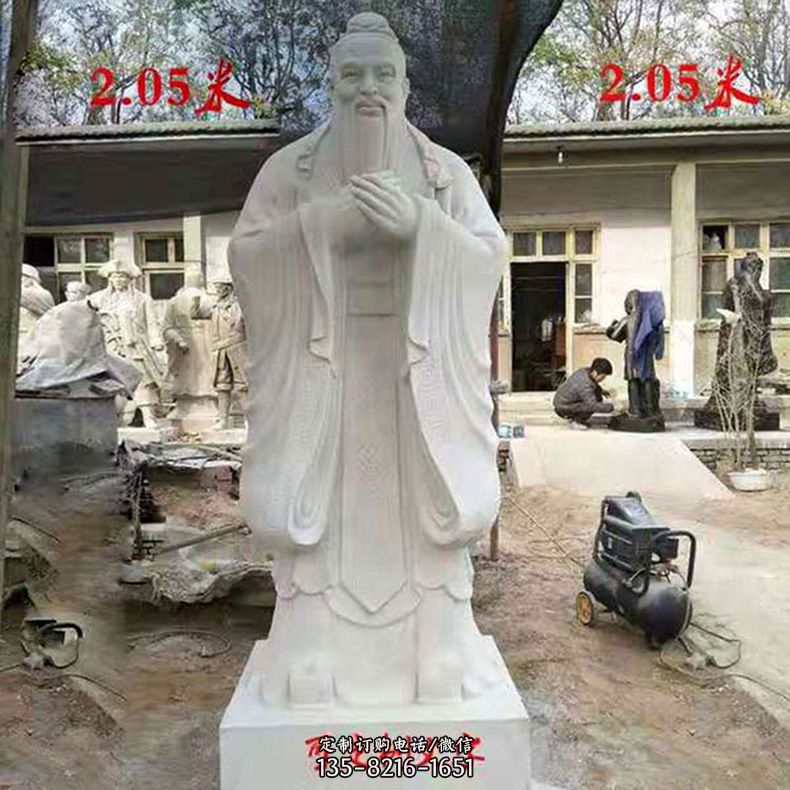

9月23日,中國孔子基金會在孔子故里山東曲阜向海內外正式發布了孔子標準像。經過修改的孔子像,看上去比原來更加慈祥,寬鼻、闊嘴、濃眉、長髯,國字形臉,眼神比原來的溫和,是一個具有山東人相貌特征的忠厚長者。據介紹,這個標準像的設計以尊重歷史依據、尊重約定俗成形象為準則,以唐代吳道子所繪的行教像為基礎,最大限度地吸收歷代孔子像作品中的優秀元素,力求形神統一。

眼下,之所以有人要給孔子制定標準的衣冠和相貌,不是為了什么文化傳播,其真實的目的恐怕與旅游經濟這張牌有關。可以斷言:一旦孔子的標準像得到了官方的認可,那么今后凡是涉及孔子相貌的圖片和雕塑都將采用這個所謂的標準。

這其中的油水,想來是絕對不在少數的。孔子是距今2000多年前的學者,今人對孔子的研究,應該僅僅止于學術而絕對不應涉及其他,否則,未免就不是文化的災難。中國孔子基金會所謂的“孔子標準像”中的“標準”是指什么呢?

事實上,由于歷史久遠等種種原因,任何的所謂“標準像”都無法客觀地還原孔子的“真人像”,而不“真”又如何標榜“標準”呢?在筆者看來,反正無法尋求“真人像”,還不如學學道家的“無為而治”,即讓人們憑自己的感覺去認識自己心目中的“孔子”。畢竟,樹立“孔子標準像”的最終目的無非就是傳承儒家文化,傳承孔子思想等傳統的精髓東西———而想象不正是文化與思想的翅膀嗎?在某種程度上講,孔子像就是形式上的儒家文化、孔子思想,而對于這些形式上的文化與思想,難道我們就不應給予想象的翅膀嗎?