文明是人類創(chuàng)造性勞動的結(jié)晶,是人類社會發(fā)展的產(chǎn)物,同時也是人類社會向更高階段發(fā)展的方向。中國作為世界文明古國,有著悠久的歷史。根據(jù)考古發(fā)現(xiàn)和研究,在距今1.2萬年至1萬年前后,以農(nóng)業(yè)的發(fā)明、陶器的燒造和磨制石器的使用為標(biāo)志,社會已由舊石器時代發(fā)展到新石器時代。新石器時代,農(nóng)業(yè)、手工業(yè)有了長足發(fā)展,反映精神文化的遺跡、遺物屢屢發(fā)現(xiàn)。

至距今5500年至4500年的新石器時代晚期晚段,聚落層級分化明顯、貧富差距急劇擴(kuò)大,社會進(jìn)入重大轉(zhuǎn)型時期。著名考古學(xué)家蘇秉琦先生曾將中國古代文明起步以后國家形態(tài)的演進(jìn)劃分為“古國——王國——帝國”三個階段,距今5500年至4500年的社會重大轉(zhuǎn)型時期正處于“古國”階段。

“古國”階段,在幾個初期文明中心出現(xiàn)大型祭祀設(shè)施,社會財富大量用于祭祀活動,神權(quán)高于一切。距今4500年至公元前221年秦始皇統(tǒng)一中國以前是“王國”階段,相當(dāng)于文獻(xiàn)記載的堯、舜、禹時代和夏、商、周王朝時期,該階段以軍權(quán)為支撐的王權(quán)上升為主導(dǎo)地位,神權(quán)國家轉(zhuǎn)變?yōu)橥鯔?quán)國家。從公元前221年秦始皇統(tǒng)一中國至清朝滅亡是“帝國”階段,“帝國”階段,郡縣制代替分封制,中央集權(quán)的行政官僚體系成為皇帝實現(xiàn)國家管理的主要工具,“書同文”成為維系統(tǒng)一的泱泱大國的重要紐帶。中國作為世界文明古國,有著豐富的內(nèi)涵和獨有的特點。

中國古代文明形成的基礎(chǔ)是農(nóng)業(yè),但同時也有來自草原游牧文化的因素。即使從農(nóng)業(yè)來看,也不是只有一個源頭。根據(jù)考古發(fā)現(xiàn),早在新石器時代,黃河流域及北方的粟作農(nóng)業(yè)地區(qū)和長江流域及南方的稻作農(nóng)業(yè)地區(qū)已分別形成了幾個各具特點的文化區(qū)系,每個區(qū)系又可分為不同的類型。

在不同文化、不同文化區(qū)系類型的發(fā)展過程中,通過交流、影響、碰撞、融合乃至分化、重組,至約距今4500年至4000年的龍山文化時代,以夏王國的建立為契機(jī),中原文化成為吸收、融匯周邊其他文化先進(jìn)因素的熔爐,成為發(fā)展水平高于周邊文化的主導(dǎo)文化。不同于世界其他文明古國的中國古代文明起源、形成、發(fā)展的這種“多元一體”模式,決定了其表現(xiàn)形式的多樣性和獨特性。中國作為世界文明古國,既獨立起源、發(fā)展,又對外廣為開放,在它不斷向周邊地區(qū)擴(kuò)展并發(fā)揮影響的同時,也接受了許多其他文明的先進(jìn)因素以壯大自己。

中國古代文明幾千年發(fā)展的歷史證明:自我封閉,只能萎縮消亡;對外開放,才能不斷獲得新的前進(jìn)契機(jī)和動力。中國作為世界文明古國,起步不是最早,發(fā)展不是最快,但綿延不絕,不曾中斷,卻是世界其他文明古國不能比擬的。在其幾千年歷史發(fā)展的長河中,雖然有過王朝的滅亡和更替,有過戰(zhàn)爭和分裂,但統(tǒng)一始終是主流,作為文明精髓的穩(wěn)定的制度、一體的文字乃至禮儀和思想,始終主導(dǎo)著社會、文化發(fā)展的方向。今天的中國,是昨天的中國的發(fā)展,明天的中國又是今天的中國的發(fā)展。中國曾經(jīng)有過輝煌的古代文明,中國也必將創(chuàng)造出更加絢麗多彩的現(xiàn)代文明。

1911年的辛亥革命推翻了兩千多年的封建帝制,1949年的新民主主義革命開啟了人民真正當(dāng)家作主的新紀(jì)元。當(dāng)滾滾向前的歷史車輪已進(jìn)入21世紀(jì)的今天,中國各族人民正在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下,沿著先輩的足跡,在繼承優(yōu)秀歷史文化傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上,為創(chuàng)造新的更加美好的社會主義物質(zhì)文明和精神文明而努力拼搏。

以打造中國頂級視覺人文期刊,傳承中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化為己任的《文明》雜志,5年來立足中國、放眼世界、溝通內(nèi)外、傳承古今,以獨特的視角、豐富的內(nèi)容、簡約的文字、絢麗的畫面向公眾展現(xiàn)了一個多彩的人文世界,給人啟迪,催人奮進(jìn),發(fā)揮了自己在構(gòu)建和諧社會和和諧世界中的獨特作用。以其開設(shè)的“古代文明”欄目而言,一系列重大考古發(fā)現(xiàn)的介紹,讀來每每令人耳目一新:《可能改寫中國文字歷史的大麥地巖畫》,使大家除了黃河流域傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)地區(qū)發(fā)現(xiàn)的仰韶文化刻符,又看到了在農(nóng)牧交錯帶的寧夏地區(qū)發(fā)現(xiàn)的、年代也在距今8000~6000年間的別具特色的圖像刻畫,為探討中國最早的文字——商代甲骨文的起源開拓了更為廣闊的想像空間;

《小河墓地:神秘的死亡殿堂》展現(xiàn)了新疆孔雀河流域發(fā)現(xiàn)的距今5000~4000年間成多層疊壓埋葬的具有白人血統(tǒng)的先民的墓葬,證明早在新石器時代至早期青銅時代,現(xiàn)在的新疆就是東、西方文化交匯的地帶,在西漢張騫通西域之前,這里曾居住過不同族系的民族;《迷霧環(huán)繞九連墩》,使大家通過精美的青銅器和漆器,再一次領(lǐng)略了距今兩千三百多年前以楚國貴族大墓和車馬坑為代表的博大精深的楚文化;《地下的漢朝之地宮探秘》和《地下的漢朝之兵俑疑云》,通過對漢代分封于徐州的諸侯王——楚王家族墓地及其陪葬兵馬俑的介紹,既向公眾展示了漢代高等貴族的威儀,同時也為棺木及陪葬兵馬俑的凌亂擺放留下了層層疑云和猜想;

《大足石刻:佛窟中的世俗信仰》,由大足石刻的特點揭示了佛教藝術(shù)于兩漢之際由印度傳入中國以來,經(jīng)過敦煌石窟、云岡石窟、龍門石窟至大足石窟終于完成中國化、世俗化的歷程,彰顯了中國文化對外來文化的包容態(tài)度和吸收、融合、改造能力;

《成吉思汗魂歸何處》報導(dǎo)了蒙古及美、日等國考古學(xué)家在蒙古國境內(nèi)探察成吉思汗陵墓的過程,其間雖有一些可能相關(guān)的發(fā)現(xiàn),但也留下了更多的玄想…類似的選題當(dāng)然還有很多。這些選題介紹的雖然都是中國幾千年歷史發(fā)展進(jìn)程中某一時期、某一地區(qū)、某一民族的某一截面,但它們就像顆顆珍珠,穿綴起來就是一條耀眼的可以折射出中國悠久文明歷史的彩練。

今年是《文明》雜志創(chuàng)刊5周年紀(jì)念,《文明》雜志社決定分門別類精選若干選題出版紀(jì)念特刊,是十分有意義的一件大事。5年來,“古代文明”欄目已經(jīng)做出了世人注目的成績,希望今后更緊扣中國古代文明發(fā)展的歷程和中國古代文明的特點,以最快的速度、最先進(jìn)的手段對相關(guān)考古發(fā)現(xiàn)與研究成果作出介紹,以饗讀者。

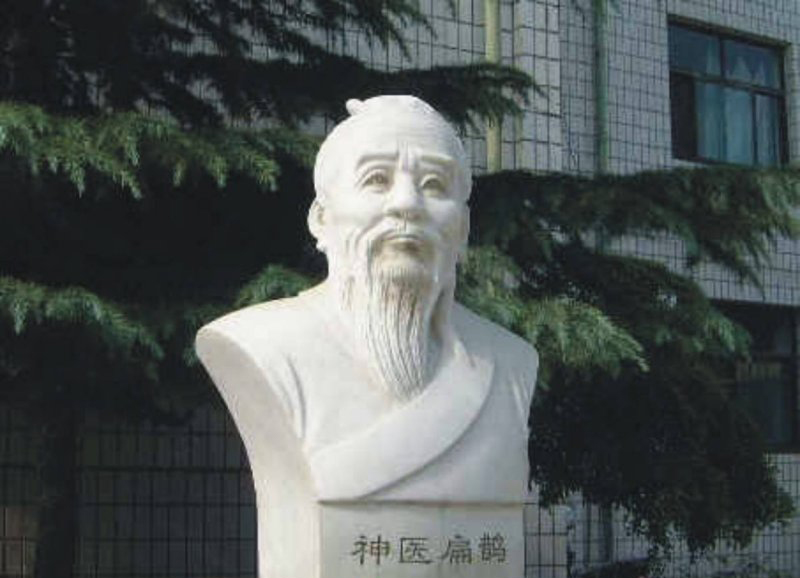

李伯謙,1937年3月生于河南鄭州市。1961年畢業(yè)于北京大學(xué)歷史學(xué)系考古專業(yè),后留校任教至今。曾任北京大學(xué)考古系主任、考古文博院院長兼北京大學(xué)賽克勒考古與藝術(shù)博物館館長、教育部人文社會科學(xué)重點基地北京大學(xué)中國考古學(xué)研究中心主任、。主要從事考古學(xué)理論與方法、青銅時代考古、古代青銅文化結(jié)構(gòu)體系等的教學(xué)與研究。1996年起出任“九五”國家科技攻關(guān)重大項目“夏商周斷代工程”首席科學(xué)家、專家組副組長和“十五”國家科技攻關(guān)重大項目“中華文明探源工程預(yù)研究”主持人之一。

現(xiàn)任北京大學(xué)震旦古代文明研究中心主任及中國考古學(xué)會常務(wù)理事、中國殷商文化學(xué)會副會長、中國河洛文化研究會副主任等社會兼職。用軍陣送葬是一種等級很高的葬禮,只有楚王統(tǒng)治徐州的時候,才有能力有條件完成這樣的杰作。《地下的漢朝之兵俑疑云》專題介紹:20多年前,一部推土機(jī)挖出了一個掩埋地下2000年之久的龐大軍陣。與此前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的秦始皇兵馬俑和陜西楊家灣兵馬俑相比,獅子山兵馬俑有何不同?這些兵馬俑的主人又是誰?

讓我們重新把目光投向這一驚世的大發(fā)現(xiàn)…參加蘇魯?shù)麓蠹赖牟粌H有從世界各地趕來的人們,喇嘛也是參加祭祀的重要的一部分。《成吉思汗魂歸何處?》專題介紹:一代天驕成吉思汗崛起朔漠,把草原的旋律借助雷鳴般的馬蹄傳到了西亞東歐,奏出了空前絕后的宏偉樂章…700多年過去了,曾經(jīng)的輝煌早已化作歷史的煙塵,功過留與后人說。然而,作為人類歷史上最偉大的征服者,成吉思汗最后魂歸何處,卻始終是個謎…由于上層木料坍塌,陪葬坑的中間部分破損最為嚴(yán)重。

車的傘蓋破碎后落在馬俑上。《山東驚現(xiàn)兵馬俑》專題介紹:危山是魯中的一座小丘,2002年初冬時,人們無意中喚醒了沉睡2000年的地下軍陣。這也許只是一位諸侯王大型墓葬發(fā)掘的開始。《觸摸南美的文明脈搏》專題介紹:這里有被遺忘的印加古城—馬丘·比丘,神秘莫測的復(fù)活節(jié)島巨人石像,卡奈依馬國家公園里令人嘆為觀止的地質(zhì)景觀…它們就像一個個巨大的磁場,強(qiáng)烈地吸引著我去探尋許多鮮為人知的故事。這幅巖畫上有許多羊—北山羊、羚羊,還有黃羊。

在大麥地共發(fā)現(xiàn)巖畫3172組,個體巖畫8435個,其中有羊5033個,狼和狗199個,馬匹237個,駱駝35個,牛18個,鹿57個,老虎49個,人面像79個,人物457個,人騎223個,符號1536個,其他內(nèi)容512個。《可能改寫中國文字歷史的大麥地巖畫》專題介紹:大麥地巖畫,這個最近在媒體上越來越熱的名字,因為有可能沖擊甲骨文的記錄,將中國文字的起源往前推5000年而備受矚目。

雖然學(xué)術(shù)界還無定論,但有一點毫無疑問—大麥地巖畫是一部游牧先民的宏偉史冊!田野考古在中國出現(xiàn)以前,有關(guān)中原文化對鄂西三峽地區(qū)進(jìn)行擴(kuò)張與控制的歷史,學(xué)者們只能從僅有的幾本文獻(xiàn)上尋找線索,比如《山海經(jīng)》《左傳》《后漢書》等。《尋找巴人的足跡》專題介紹:在過去的10年中,散布在川東、渝中和鄂西的眾多巴人遺址吸引了從中國各地蜂擁而至的考古學(xué)家和人類學(xué)者。

一件件鋒利的戈矛劍鉞,一件件融有巴、蜀、楚、秦文化風(fēng)格的銅器、陶器和玉器,幫助我們再現(xiàn)了一個在歷史車輪揚起的塵煙中湮滅的上古民族。考古工作人員正在對元代的圓形酒窖進(jìn)行研究這是白酒釀造過程中使用的爐灶和蒸餾設(shè)施,爐灶由火膛和工作坑組成《破解中國白酒起源之謎》專題介紹:白酒是很多中國人生活中不可或缺的飲品,但什么是真正的白酒?

中國的白酒是何時起源的?江西李渡無形堂元代燒酒作坊遺址的發(fā)現(xiàn)終于幫我們解答了這些謎題。當(dāng)歷史的風(fēng)煙散盡,當(dāng)這些銹跡斑斑的鐵器重見天日,我們感受到了時間的無情,也聽到了歷史的嘆息。《唐橋遺夢蒲津渡》專題介紹:1991年,在山西省永濟(jì)市古蒲州的黃河故道上,出土了4尊各重5000公斤的鎮(zhèn)橋鐵牛。如今,這些國寶鐵牛連同相繼發(fā)掘出的鐵人、鐵山,一起安靜地站立在蒲津渡遺址博物館里,如同在回味蒲津渡1000多年前的波翻浪涌。西漢早期,劉交開風(fēng)氣之先,率先使用依山為陵的大型橫穴巖洞墓。

就墓葬本身而言,西漢任何諸侯王國都無法與楚國相比。《地下的漢朝之地宮探密》專題介紹:古城徐州,地下掩埋著一個個規(guī)模宏大的漢代宮殿。在2000多年的時光流轉(zhuǎn)中,它們或被盜掘,或默守自己的秘密,靜等著考古學(xué)家的發(fā)現(xiàn)。當(dāng)這些陵墓終于呈現(xiàn)在世人面前,一個神秘的世界便陡然打開了…扎洪魯克男尸雙手置于腹部,手背向上,自手背至腕部,遍刺青色幾何形圖案。扎洪魯克男尸面部彩繪是人們最為關(guān)注的地方。

《中國新疆的古代干尸》專題介紹:這些不同地區(qū)、不同時代、不同民族、不同社會身份的干尸標(biāo)本,其衣冠服飾以至人體的細(xì)部特征,大都似入葬當(dāng)年。在他們身上凝聚著豐富的歷史文化信息。在歷史長河中,戰(zhàn)國時期只是一個截面,而九連墩只是這個截面上的一個點。恰恰是對這個點的發(fā)掘,使我們看到了博大精深的楚文化。《迷霧環(huán)繞九連墩》專題介紹:九連墩大型楚墓群位于湖北省棗陽市,2002年在對一號、二號墓進(jìn)行發(fā)掘時獲得大量珍貴的文物。

這座公元前300多年的楚國古墓,是目前已發(fā)掘的楚墓中規(guī)模最大、保存最完好的墓葬,但墓主的身世至今仍如迷霧繚繞…伏鳥雙尾青銅虎通長53.5厘米,重6.2公斤,將虎的崇尚和藝術(shù)形象表現(xiàn)到了極致。《璀璨的商代江南青銅文明:新干大墓》專題介紹:江西省新干縣大洋洲,一座3200年前的商代墓葬,在村民取土的鍬鏟下重見天日。璀璨的商代江南青銅文明隨即轟動南北,聞名海外。

唐代女性流行戴“義髻”,即用假發(fā)綰成發(fā)髻戴在頭上。這件女俑頭梳高大的墮馬髻,“義髻”與頭發(fā)在腦后粘接。《唐朝美女的化妝術(shù)》專題介紹:美容化妝對古往今來的女性而言始終是一個永恒的課題,特別是在風(fēng)華絕代的唐朝,就讓我們循著歷史的足跡去看一看唐代美女究竟是怎樣攬鏡梳妝、幻化美麗…這位年長婦人的尸體保存完好,面龐看起來很瘦削,可能是一位身份顯赫的人物。

《小河墓地:神秘的死亡殿堂》專題介紹:宏大的規(guī)模、奇特的葬制、數(shù)量眾多的干尸以及豐富的羅布泊早期文明信息…小河墓地在國內(nèi)獨一無二,在世界上也沒有任何墓葬與之類似。佛灣第136號轉(zhuǎn)輪經(jīng)藏窟,此窟為平頂長方形中心柱窟,中心柱為轉(zhuǎn)輪經(jīng)藏《佛窟中的世俗信仰:大足石刻》專題介紹:在敦煌、云崗、龍門三大石窟藝術(shù)之后,9~13世紀(jì)的大足石刻顯示了外來的佛教石窟造像藝術(shù)在中國發(fā)展的最后成果:完全中國化,并成為中國日常生活的藝術(shù)載體。

幾個壯漢押解著一人高的蝗蟲精,使人一下聯(lián)想到數(shù)千年來蝗蟲對中國農(nóng)業(yè)的嚴(yán)重危害。專題介紹:晉南新絳縣陽王鎮(zhèn)的一片農(nóng)田之中,坐落著一處并不雄偉的古舊院落,墻上閃現(xiàn)出輝煌的畫卷。那恢宏的場面和精湛的繪畫技藝,堪稱我國古壁畫的瑰寶。東魏時代的石雕脅侍菩薩像,殘高36厘米。菩薩面含微笑,丹鳳目,頸佩貼金項圈,飾復(fù)雜的瓔珞,身著天衣,飾浮雕蓮花的前頭光。

《青州佛像之謎》專題介紹:6年前,藏匿地下近千年的400多件佛教石刻造像被發(fā)掘出來,這一發(fā)現(xiàn)震驚了世界。因為它從根本上駁斥了一些世界美術(shù)史學(xué)家認(rèn)為中國沒有雕塑的說法,而且時間比歐洲文藝復(fù)興時代的雕塑要早得多…《二里頭:中國最早的帝王之都》專題介紹:在洛陽盆地的一片麥地里,二里頭遺址不動聲色地潛伏著,像一條酣睡的巨龍,一旦醒來就會震驚世界。

《殷商廢墟下的帝國》專題介紹:殷墟曾是“中國歷史上最早一個長期穩(wěn)定的都城,是青銅器時代中期東方的一個極其獨特的世界性城市”。然而它如何變成一片廢墟,直到3000年后才被世人發(fā)現(xiàn)?《打開埃及法老的香水瓶》專題介紹:早在公元前4000年,古埃及人已經(jīng)掌握提煉香精的技術(shù)。《舊約》中有記載,當(dāng)摩西從古埃及流放地歸來的時候,上帝命令他進(jìn)獻(xiàn)橄欖和香精制成的圣油。

究竟是什么讓人類幾千年來對古埃及香精如此沉迷?