作為一門抽象藝術,漢字的書寫要么墨守成規,難逾門墻,要么嘩眾取寵,誤入歧途。這也是一切藝術在探索過程中經常遭遇的困境。王緒遠的現代書法給人的啟示是:從文化層面和精神訴求上對書寫對象進行提升,從而獲得強烈的視覺效應。王緒遠的工作室在上海陸家嘴科技園區一幢線條簡潔的樓房里,他從事城市規劃與建筑設計已有多年,工作室內照例陳列著一些亮麗的作品效果圖,但一點也不起眼,玄關與會客廳里還有一些后現代的時尚元素,比如古代的鑄鐵鐘和石磨。

但令每個來者都會眼睛一亮的是,相當數量的書法作品懸掛在白色墻面上。這種“反經典”表達的現代書法以生機活潑的繪畫性,使這個空間充滿了現代意識和一個創意企業應有的親和力及拓展力。1997年,他以訪問學者的身份應邀去美國馬里蘭大學做城規課題研究,有一次大學方面得知他從小就練過書法,就請他跟亞洲的留學生講一講中國的漢字書寫與欣賞。

王緒遠按常規思路跟他們講了半天,下面一頭霧水。于是他甩開講義直接在宣紙上寫了一個漢字,盡管寫得龍飛鳳舞,但留學生馬上認出來:“dancing!”顯然,這個漢字通過書寫者的另類表達,繪畫性被放大了,從而獲得了不同文化背景學生的一致認同。這次歪打正著的嘗試,使王緒遠對現代書法產生了興趣,更有深層次的思考,那就是如何在大國崛起的背景下,在中華民族文化復興的呼聲中,讓外國人極難掌握的漢字獲得更方便的交流渠道,成為中國文化影響世界的“方便法門”。

但回國后發現,現代書法在國內的探索常常出現偏差,嘩眾取寵的意圖路人皆知。有一次他獲知某城市舉辦一個中國當代書法展,趕去一看,現場有人用飽蘸墨汁的毛筆在美女身上亂涂亂抹,還有裸體者將自己浸泡在墨汁里,然后在宣紙上“驢打滾”。“這一系列行為藝術對中國書法的殺傷力太大了,書法本身的美感受到了偽藝術的消解與顛覆。”王緒遠對記者說。

上世紀20年代,劉半農等新文化運動干將曾痛心疾首地主張廢除漢字,理由之一就是漢字書寫困難,對外交流不便。但中國傳統文化的生命力是頑強的,這種主張雖然在后來還被時時提起,但使用漢字的人越來越多。改革開放以來,隨著中國國際地位的提升,如何使漢字在語言的層面之上再承載更多的文化信息,就成了書法家的任務,甚至是所有文化人思考的課題。

王緒遠就是基于這樣的認識開始探索現代書法的。回國后他經常在工作之余琢磨,以傳統的筆墨創作了不少具有韻味與動感的書法作品,使漢字的繪畫性大于符號性,從而產生強烈的視覺沖擊力。比如他創作的“唐”字,猶如一個唐代的仕女,一筆構成的漢字,寫出了仕女端坐著的形體,臉部輪廓與衣紋都惟妙惟肖,并以一種豐韻的結體和描摹對象安詳的姿態傳遞出大唐盛世的時代風貌。再比如他創作的“佛”字,也是一筆構成,一尊佛像便呼之欲出,雖然面目虛空,但那種神韻使佛像進入了高緲悠遠的境界。

但記者仍然發問:“你如此劃拉還算不算書法?是否擔心有人說你同樣是嘩眾取寵?或者你的作品可能流于民間藝術的即興表演?”王緒遠說:“漢字作為一個文化系統,是中華民族智慧的結晶,漢字形成于祖先對世界的感性認知,所以有多少漢字,就有多少形象。在現代化的背景下,漢字仍為我們提供了千變萬化的視像。

要說藝術形態,我認為自己的書寫應該納入現代書法的范疇,我使用的工具是傳統的,方法也是傳統的,只是呈現的效果另類而已。我追求書法中的精氣神,比如豐富的墨韻、枯濕濃淡和節奏徐疾的變化、章法布局的合理性等,都體現了中國書法的基本原則與規律。至于有人要說我是民間藝術,我也不怕,作品的品格高下自有公認。即使民間藝術,也有強大的生命力和表現力。

”王緒遠還表示,他本人受過高等教育,長期從事環境藝術與建筑設計,使他獲得了較豐厚的文化積淀,他相信自己是不會流于媚俗的。“再說,我是非功利性的,我搞現代書法不是追求經濟利益,設計事務所每年產生的利潤足夠我們全家和員工過上很體面的生活了。”89歲高齡的老畫家吳冠中先生,在最近幾年里孜孜于“漢字實驗田”的書寫,他力圖將漢字的意義與形象融于一體,并賦予文字本身更加直觀的美感。

最近幾年來,上海的一些書法家也在進行著這方面的探索,漢字的繪畫性在強化的同時,還被頻繁用于廣告設計和產品包裝上。受奧運會全民動員這一民族情感的感召,王緒遠也圍繞這個主題進行了煞費苦心的創作。在王緒遠的工作室里,記者看到已經裝裱和剛剛完成的作品,強烈的動感將記者鎮住。

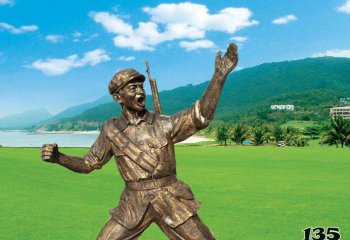

比如他創作的一幅《更快》,以劉翔跨欄一躍的形象為參照,將這“更”字寫成欄架,將“快”字寫成一個一躍而上的運動員。《更高》反映了一個撐桿跳運動員在越過欄桿時的精彩一瞬。在題為“更強”的作品中,兩個漢字緊密組成了一個舉重運動員抓起千鈞重的杠鈴,一個馬步挺身而起的強力形象,將這個項目運動員瞬間迸發的力量凝聚在紙上,產生了穿透紙背的力量。更妙的是他創作的《奧運》兩字,由男女兩位運動員組成,一前一后傳遞著一種重在參與的精神。

王緒遠說:“寫這種字費了我很大的勁,有時為寫一個字,得反復試驗,寫得不滿意得撕了重寫,為一個字寫壞一百多張紙的事情也有發生。比如《奧運》這兩個字,剛寫成時大家看了發現可能產生誤讀,因為兩個運動員的奔跑方向不一致。后來我就將女運動員寫成長發飄飄,向后掠去,這樣兩個人就獲得了一致的向度,動感也更強了。

”后來,王緒遠不滿足對運動員的形象描摹,將這種書寫拓展到對特定事物的反映,比如他筆下的“鳥巢”兩字,在寫意畫似的書寫中,有了鋼筋結構的框架和圓形建筑的三維空間。現在,他的作品幾乎都陳列在工作室里,剛剛制作完成的圖冊于上周由他親自送到北京,奧組委的一些官員看后大加贊賞,并決定在大型場館為他辦展覽。而在明年下半年,他還將在中國美術館舉辦個展。一個瑞典女漢學家看了他的作品后,希望他到瑞典辦展覽。保利集團在浦東完成一個大型樓盤后,正苦于沒有合適的形象標志,企業負責人看到王緒遠創作的《唐》字,馬上用在樓盤的公共空間。

確實,他的現代書法很適宜做成雕塑,置于公共空間,從而從平面走向三維。就這樣,王緒遠以自己的現代書法獲得了社會的廣泛認同,他在奧運會的主題創作上,更是自覺承擔了豐富的民族情感,完成了千年漢字的千年表達。叔本華說過,“美存在于新觀念之中”,這一觀點可以成為我們對王緒遠現代書法正確認識的理論依據。

“你要外國人接受中國文化,首先要讓他喜歡中國文化。”王緒遠說。其實他的漢字書寫就有這個良好愿望隱含在里面,從效果上看,也確實超越了國界,超越了種族,超越了意識形態,讓觀眾真切感受到中國人民的美好心愿與祈福。