影像藝術能否成為當代藝術的下一只藍籌股?這恐怕是近期最熱的話題。不久前,亞洲第一個影像藝術博覽會“影像北京”出現在“Art北京”博覽會上,“Art北京”當家人董夢陽因此被評論為“第一個吃螃蟹的人”;幾乎與此同時,一年一度的影像盛事平遙國際藝術大展也首次建立了“影像畫廊博覽會”,為影像藝術形成完整的產業鏈條踏出了第一步,被稱為“有里程碑意義的一屆”。

董夢陽說:“我們看到了影像市場在國際藝術市場上的成熟度。在亞洲,一些新興的影像藝術家也引起了國外藝術機構的重視。”“2008平遙國際攝影大展組委會”相關負責人表示:“產業化已經成為了影像業的發展趨勢,我們應該將產業的概念引入影像領域,圖片不再僅僅是供人們視覺享受的藝術品,而是產生經濟價值的特殊商品。”然而記者調閱了2007年春、秋兩拍與2008年春拍佳士得、蘇富比等幾大國際拍賣及中國嘉德、北京誠軒、北京華辰的成交資料,發現去年影像拍賣市場呈持續下滑的態勢,今年春拍的影像市場仍持續萎靡。

在市場決定一切的今天,影像藝術是否能如預期的一樣,成為當代藝術市場的下一個“經濟增長點”?對于影像市場2007年保持低迷態勢,今年春拍持續萎靡的現狀,董夢陽表示,他決定讓影像藝術博覽會在北京登臺是基于一種判斷。“這不是說我們在做中國的事情,我們要站在更高的角度去看這件事,因為中國已經是一個全球關注的國家。

我們要站在國際的平臺來想,不能因為局部的一點事情就影響到我們,經濟的總體形勢對它有一定影響,不管現在市場是否有些低迷,我想大趨勢一定是成長的。我們剛剛出現價值7000萬的藝術家蔡國強,還會出現一個億的。我想這盤子已經有了,總不會崩盤,只是中間會放緩,會有些節奏的調整。”董夢陽認為,一些拍賣會將幾個類別的影像作品放到一起拍賣,也是影響影像藝術業績的因素之一。“現在人們對影像藝術價值觀的判定有些混亂,老照片啊,新聞攝影啊,觀念藝術啊都放到一起,搞得大家模糊了。

你想這樣一張老照片我家也有,而觀念攝影與它的價格差距可能好幾萬美元,就不是一個概念的東西。”“在過去的十年中,影像藝術在國際藝術舞臺和市場上獲得了空前發展,不僅在各個主流的當代藝術博物館有各種當代攝影藝術的展覽,當代藝術作品也以主流藝術樣式的身份出現在主要的國際博覽會和雙年展上,而且在藝術品拍賣市場上,從十年間的趨勢來看,影像作品的價格和數量都在一路飆升。如SindySherman的作品在上世紀80年代的藝術市場上僅賣幾百美元,而在今天則賣到幾十萬美元以上。

中國藝術家王慶松的每張攝影作品在上世紀90年代末價格一般只有一兩千美元,現在有的竟然達到30萬美元以上。”對此,張朝暉引用了國際著名影像策展人BlairFrench說的話:“對世界的不可知性的準確表達和自身的碎片性特征,激起人們對攝影與影像有什么樣的可能性和到底是什么的強大好奇心。”張朝暉說,作為當代藝術中的影像藝術領域,中國的藝術家大致分為三種類型,一種是強調攝影自身的藝術語言來表現當代的藝術觀念,如海波、繆曉春等;

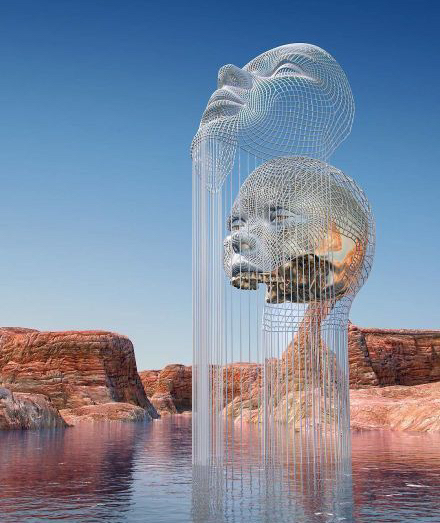

一種是用攝影來記錄自己的行為藝術或者擺設的場景,如張洹、馬六明等;一種是視頻藝術家,一般通過投影或電子屏幕展現流動媒體,如楊福東、曹斐等。“比如史國威的《關于救贖》,是利用宗教故事來探索藝術觀念與生活觀念的關系;任達華的《花》,則利用了中國古典繪畫的經典模式,創造了當代中國的生活景觀,利用傳統的藝術模式來探索藝術與生活觀念的辨證;楊怡的《沒·故里》傳達的是當代人的狀態,引起歷史與現實的對比。當代藝術對于媒介與觀念的開放性,使藝術家獲得了空前的自由。

”“影像藝術在世界藝術范圍內也屬于新興的藝術領域。中國藝術家因為在技術上與西方保持了同步,所以利用了最先進的數字技術語言來創作自己的作品。但因為中國深厚的文化淵源和獨特的當代社會環境,以及與世界對話的文化背景,使得中國藝術家有著更大的優勢。”在張朝暉看來,王慶松等人的作品已經反映出利用這個優勢所成就的作品的巨大力量,“我相信,這樣的力量顯露才剛剛開始。

在高度發達的信息時代,中國的藝術欣賞者已經站在了國際文化的潮頭,北京不是已經擁有了世界最前衛的建筑?欣賞和接納最新的影像藝術是順理成章的事情。”對于影像藝術市場萎靡不振的話題,陳海濤答得很痛快:“我覺得這是件好事。影像市場拍賣下滑,這證明中國的炒家怕了,他們的出局對于影像藝術市場的正常發展是非常有利的。影像市場會以正常的方式與速度逐漸成熟起來。我相信真正成熟的藏家應該會把握住這種契機,這是對影像收藏的最好時機。

”在陳海濤看來,影像藝術與其他媒介的藝術具有同樣的價值。當記者提及影像藝術由于是復數藝術,可以被多次復制,因而容易引起收藏家顧慮時,陳海濤表示:“國際上的影像藝術有自己的收藏準則,而一個成熟的藏家對收藏準則是非常了解的。其實不僅影像藝術是復數的,版畫、雕塑包括文本類、圖書類或者是文獻類的都有版數的國際規則,在國際上已有幾十年甚至上百年的歷史,是一種非常成熟的規則。”“影像藝術在中國越來越被關注,越來越成為展覽上的重要品種,這是很自然的事——攝影發明后,影像逐漸成為我們生活當中的一種主要文化傳播媒介。

但如果我們簡單地說影像媒介會成為取代語言媒介的傳播方式,這個說法是很難成立的。影像作為一種媒介在視覺藝術展上出現,就我的經驗和觀察,有的展示效果并不好,我們還沒有找到一種很好的方式。比如錄像作品的觀看是需要時間的,它要坐下來慢慢看。但是展覽中真正坐下來觀看的,恐怕連十分之一都沒有。”在王林看來,中國當代藝術太潮流化,“前段時間行為藝術‘嘩’地一下熱起來,到處都做行為藝術。

現在行為藝術誰都不做了,影像藝術‘嘩’地熱起來,我相信再過幾年它也會冷下去。中國當代文化處在一個急功近利的時期,總是充滿了操作和投機。”對于很多人認為影像藝術會超過架上藝術品的說法,王林覺得不存在“超過”的問題。“當代藝術是一個多元、多種、多樣并存的時代,媒介本身沒有高低問題,只有你創作的作品所體現出來的價值,才有高低問題。

這種‘超過’的說法是只有壞處沒有好處的,我不覺得哪種媒介會比哪種媒介更重要。