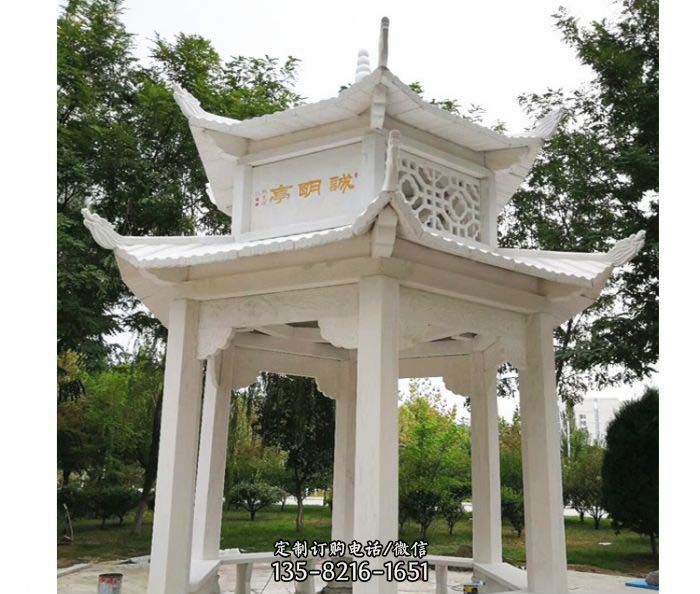

最近幾天,大明湖新景區的《釣魚》雕塑被破壞讓泉體現出所在城市內外環境的總體特征民揪心。本該是鳥語花香、垂柳依依的游園時節,活潑可愛的“釣魚男孩”卻突然走失了,只剩下焦急無助的老爺爺孤零零地等著,你說哪個游園的市民從這里路過能不揪心呢?其實讓市民揪心的雕塑還真是不少。就說泉城路上的《老殘聽曲》,本來可愛的“白妞”如今身上卻是傷痕累累,那根敲大鼓的鼓槌兒已被順走了十幾根了;

再說萬達廣場前的《琴韻》,本來出落得招人喜愛的拉琴少女卻被人破了相,那把拉出悠揚琴聲的小提琴更是沒了蹤影;再看看《琴韻》不遠處的《父與子》,小寶寶好端端的水壺帶愣是被硬生生地給掰斷了。筆者發現,這些被破壞的雕塑幾乎無一例外位于開放性景點里,而那些收費景點里則鮮見這樣的場景。

之所以有這樣的反差,究其原因在于心理,也在于管理。就心理而言,那些破壞雕塑的人認為雕塑不是自家的,破壞也不會心疼。再說,偷個鼓槌兒、拿把小提琴也礙不著別人的身心健康,于是破壞起來也是心安理得。就管理而言,開放性景點常常是人來人往,管理常常會有盲區,不少心懷鬼胎的人總能找到乘虛而入的時機。

這樣看來,管理者的無奈也就不難理解了。小小的雕塑相對于咱泉城的高樓大廈可能算不上什么,可真要去衡量一個鍛銅雕塑消防主題公園在全國各個城市都很常見的文明建設,還得從這些細節著手。管理部門的監管、保護是一方面,那些破壞雕塑的人能手下留情,不妨多講講“禮”,別再讓泉城為此鬧心了。