全國大學生公共視覺優秀作品雙年展到今年已經是第三屆了。含三而立,“三”是特殊的,有道是:道生一,一生二,二生三,三生萬物。在籌辦第一屆展覽時我說過“:用心教書這么些年,深感學生需要機會和舞臺,借此找個機會和同學、朋友們一起“玩”。但是,毛澤東說:“世界上怕就怕認真二字”,認真地玩,不小心會玩大。果然言中,今年第三屆真是玩大了。今年囊括全國二十多所藝術院校近八十位青年才俊的最優秀作品,將在上海城市雕塑中心閃亮登場,除八十多位作者應邀到上海參加開幕式之外,特邀了五十位全國各大藝術院校的頭頭腦腦以及這個領域的大腕親臨上海展覽現場。

與此同時,由孫振華博士主持的“多棱的視線—中國當代青年雕塑的四個現場”學術研討會也同時舉行,為了配合此次活動,組委會決定編輯出版《多棱的視線—全國公共藝術論文集》。這本論文集除了對前兩屆工作和成績做了回顧之外,主要包含了21篇專家學者的論文和19篇大學生優秀論文。從專家學者的論文來看,大致可以分為三個主題:首先,是對公共藝術的理論思考,這方面涉及到了公共藝術的價值定位和創作概念。

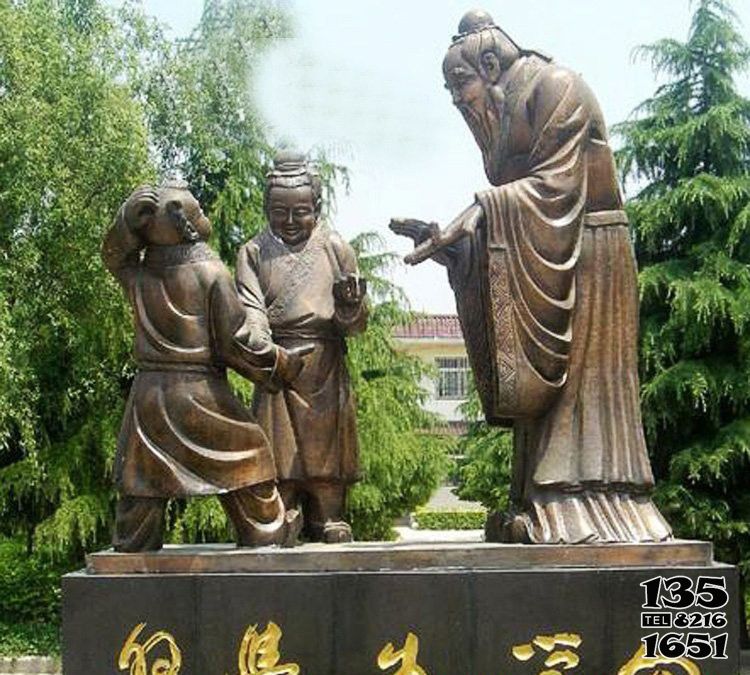

王中認為,公共藝術作品要“從附屬品變為場域的主語”,在雕塑激活空間的同時,還要通過對歷史遺存的大膽保留讓雕塑也成為歷史的記憶。馬欽忠更加明確地指出,藝術作品需要將作為城市文化資本的“空間蹤跡”能動地轉化為作為美學社會學“節點”的社會資本。這些都是對公共藝術價值的獨特定位和深入思考。

在具體創作概念方面,陳云崗所論及的“意象”和夏晶所談到的“禪意”原本都是中國古典文學中的經典概念,他們卻以此闡述了藝術創作,意味深長;潘松所討論的“肌理”則來源于質料學,詳備地討論了這個脈絡中的方方面面;陳云崗在抽象藝術盛行的當代,重新討論“具象雕塑”的原旨;李占洋討論的技術問題在藝術創作中更有其明顯的跨學科性。在公共藝術的大背景下,這些概念看似跨界而來,卻本是相通,并在藝術家的創作實踐中有了新的生命形式,更在當代的語境里獲得了多樣化的解讀。

其次,是對創作實踐的個案分析。論文集中不僅有唐堯和孫振華對第一、二屆全國大學生公共視覺優秀作品展中學生作品的概述性介紹和點評,而且還邀請到了五位資深藝術家,詳述了他們新近的創作實踐。景育民的《行囊》和城市火車大型景觀、陳克的利瑪竇廣場城市雕塑、李占洋的《收租院》的再創作、羅小平的《雨露》、《遠去的記憶—林風眠與傅雷》等,作為已經受到了高度藝術評價和社會認可的作品,從不同的角度展現了公共藝術在當代中國從手法到觀念的引進,從技藝到理念的更新,呈現了藝術家們的實踐路程和杰出成就。

最后,是關于公共藝術的教育與傳播。從張宇介紹的汕頭大學“公共藝術節”和李曉峰推薦的日本“大地藝術祭”中,都可見“藝術融于生活”,以及公共藝術的親民性。焦興濤所論雕塑的“被傳播”呈現了在傳媒時代公共藝術的自我發生和可能誤讀之間的張力,而任立卓所論公共藝術在跨學科背景下的教育問題,這些都是公共藝術在教育與傳播領域所面臨的新考驗、新思考。

羅小平和譚彬更是從可能性上探討了公共藝術教學與創作的多樣性,以及關于室內公共藝術的前瞻性思考。后生可畏,十六位學生的論文出類拔萃,脫穎而出。相比于前輩,學生論文無成熟老辣之感,卻有初生牛犢之志。學生論文則更生猛,更鮮活,有生命。十年樹木,百年樹人,前輩們真是苦心孤詣,悉心教導,重視有加!此次選入的19篇論文中,風格各異,有從材料生發的,有從觀念入手的,有寫家具的,有論大師的,還有關乎鬼神的…

上帝說:“要有光”,于是中國美院的張浩光就論述了以光為媒介的創作。“光”作為一種特殊的材料,無形,無味,更無限,而正是這種虛無縹緲,才賦予了光無限的靈性。作者深入論述了運用照明手段的人文創作,技術創作和利用聲光電的美學創作。

有了光,萬物便萌生,大自然也源道而生,人卻受慧于自然。白伊達的《藝術中的仿生學:進程視圖法》便講述了仿生學在藝術當中的巧妙運用。神圣的身體,自然也是最美的,王薏茗的《“身體”與情感》,則通過向京不同時期的作品闡釋“身體”在他作品中的演變和意義。有其生,有其滅,“鬼”也就不知不覺的“誕生”了。《“小鬼”在當代雕塑中的延用和發展》,這是一篇神秘有趣的文章,探討了“鬼”的文化歷史,以及其在藝術上的運用。有了人,難免就“不靠譜”地開始做起了藝術,說起了藝術,偶爾也談談公共藝術。

王浩臣便探討了公共藝術中公眾的互動行為,阮懷俊則從公共藝術與公共場域的重要性入手進行了創作上的分析。觀點、見解不勝枚舉,欲知詳情,且看內容,且聽評斷。總之,這些論文呈現了他們對生活的熱愛和敏銳觀察,也呈現了他們對如何在公共空間進行藝術創作的深入思考,還有文字間他們所迸發的創造力和蓬勃朝氣。最后,感謝支持這個展覽的每一位專家同仁以及每一位參展學生,我相信:三,必將生萬物。