傳統水墨在日益都市化的消費主義時代面臨的挑戰是顯而易見的。因為我們所經歷的正是這樣一個過程:鄉村文化的失落與都市文化的興起。生存現實與文化環境的的轉型,已經極大地改變了我們的時間概念和空間觀念,傳統文化所植根的土壤被抽空了,在這種情況下,堅定地持守傳統反而是不自然的,我們不得不作出新的選擇。福柯認為,在現代都市生活之中的人們,處于一個“同時性“和“并置性”的時代,人們所經歷的和感覺的世界,是一個點與點之間互相聯結、團與團之間互相纏繞的人工建構的網絡空間,而不是傳統社會中那種經過時間長期演化而自然形成的物質存在。

在一個非人格化的陌生的都市空間里,人們的交往已經喪失了傳統社會的地緣與血緣紐帶,而按照一種新的規則進行。這種新規則,不再是尋找共同的歷史根源感,而是取決于多元復雜的公共空間。這就是說,當代水墨畫家與傳統水墨畫家的不同,首先在于他們所處的生存空間發生了巨大變異。在農業文明時代,中國社會是一個以鄉村文化為其標志、以時間為脈絡的傳統社會。

傳統的血緣、地緣關系是在歷史的延續中呈現出來的,因此,“個人的自我認同是在尋找歷史的脈絡感中實現的“。相比之下,以都市文化為標志的現代社會,則更多地是一個以空間為核心的社會。人類從傳統社會向現代社會的變遷,實際上就是一個都市化的過程。資本、人口、知識迅速從鄉村向都市轉移,高度集中于都市,使之成為社會文化和公共關系的中心。

這其中,也包括了從傳統文人向現代知識分子的轉型。傳統的鄉村社會是一個“熟人社會”,而來自不同地域、不同社會背景和文化背景的人所構成的都市社會,卻是一個“陌生人的社會”。如原先那樣在文化上的自然延續已不存在,必須擺脫自然的血緣、地緣關系,進入都市這個陌生的公共空間。因此,都市人特別需要通過公共交往,在這個人造的公共空間中建構新的關系網絡,并在這種空間網絡中實現自我的認同。這種文化環境的巨大落差,也必然對畫家的審美趣味和藝術取向帶來深刻影響。

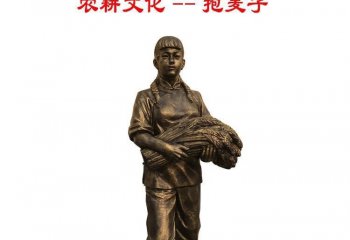

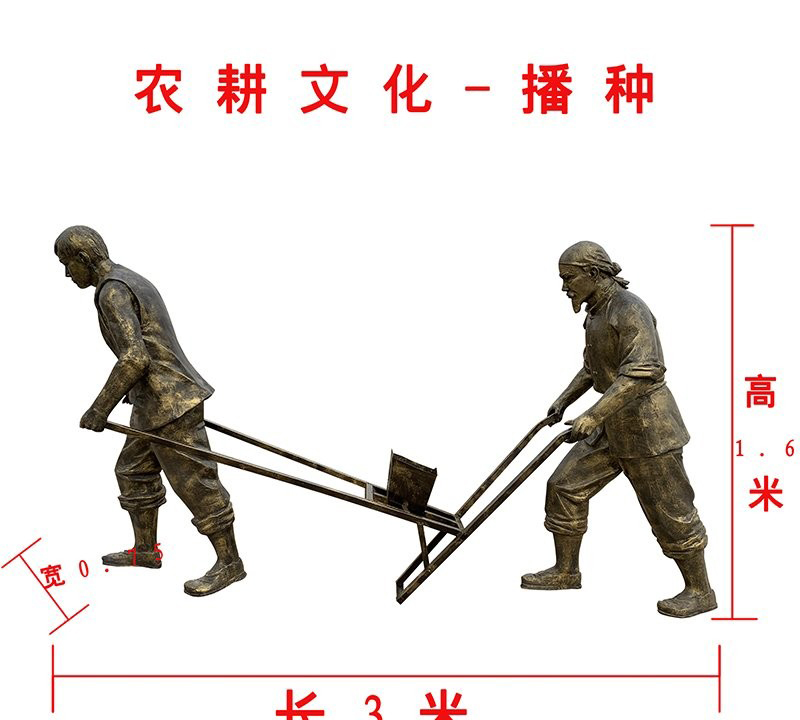

在上千年的農業文明中,中國的文化精英大都來自鄉村,最后又回歸到鄉村。那時的鄉村,是有著長期文化積累的鄉村,聚集著大量的文化精英的鄉村。或為官、或為商、或為文,一身的積蓄最后都用于鄉村的建設。那時的鄉村,是一個巨大的文化基盤,它產生文化,也保存文化,它是文化精英的最后歸宿和精神家園。那時的鄉村,其凝聚力遠遠大于城市,進入城市為官為商為文的人,從不打算切斷源于鄉村的根脈,最后都要歸根返本。

因為鄉村生活是農業文明時代人的理想的生存方式。清代畫家邊壽民在他畫的蔬果上題詩曰:“小圃笆籬曲徑深,客來相訪定知心。何須遠市營珍味,只向畦邊架上尋“。這種安樂自得的田園情趣,在齊白石的畫中更是隨處可見:“夫種妻鋤興趣賒,何妨菜肚老夫家。

到門一路黃如菊,不獨根香更有花“。“晴數南園添新筍,細看晨露貫蛛絲”。還在一幅《白菜》上題款曰:“余有友人嘗謂曰:吾欲畫菜,苦不得君畫之似,何也?余曰:通身無蔬筍氣,但苦于欲似余,何能到?友人笑之“。這話既道出了白石畫蔬果的個中三昧。也道出了那位“友人”的尷尬。

今人得見的蔬果、蝦蟹均來自超市,齊白石的語境已經不存在,如何能畫出齊白石的風采?齊白石對蔬果、蝦蟹持久不衰的興趣,首先是根源于他的一種生存方式,根源于他久居鄉村的人生經歷,以及由這種經歷生成的鄉土情結。也正是如他所說的那種不可學的“蔬筍氣“,使他建立了自己特有的審美趣味。城市的興起和不斷擴展,特別是大都市的出現,使文化精英大量流入城市,并定居城市。鄉村文化日益貧瘠,鄉村愈來愈變成“文化沙漠“,再難滋生文化精英也留不住文化精英。

齊白石就是從鄉村進入城市的一個代表。今天的鄉村,是文化失落的鄉村,今天的鄉村,再也呼喚不回農業文明時代的輝煌。今天的鄉村,已成為都市的犧牲品。今天的文化,已成為以都市文化為主流的文化。成就于農業文明時代的傳統水墨畫,如何面對當今的都市文化?是拒絕?是批判?還是融入其中,積極創造當今的都市文化?當代水墨畫家無論取何種態度,都無法回避“都市”這個現實,都不能不思考生存于其中的都市問題。如果我們進一步追問,“都市”是什么?

我們可以從不同的角度、不同的層面對它作出全然不同的描述:都市是一個地理單元;都市是人造的第二自然;都市是人類的一種聚居方式,一種與鄉村不同的生存方式;都市是一部用石頭和鋼筋水泥書寫的歷史;都市是一部打開的書,記載著一代又一代人的光榮和夢想;都市是一種群體人格的象征;都市是一個巨大的文化空間,一種新的文化類型。而在詞典中,都市被定義為“大城市”。正是這種“大城市“,集中了眾多的人口、眾多的財富和眾多的文化精英,從事著巨大的經濟活動、社會活動、知識和文化創造活動,進行著最頻繁的信息交流和人際交往。

恩格斯當年曾這樣評價巴黎:“在這個城市里,歐洲的文明達到了登峰造極的地步,在這里匯集了整個歐洲歷史的神經纖維,每隔一定的時間,就從這里發出震動世界的電擊“。因此,水墨與都市的關系不應簡單地理解為以都市景觀為對象的水墨。水墨與都市的關系,首先應該反映的是水墨畫家與他的生存現實和文化環境所發生的種種聯系,以及這種生存現實和文化環境對他所產生的種種影響。都市水墨應該是對人類的一種新的生存方式和由此而產生的新的文化類型的一種思考和回應。

都市水墨應該反映的是都市人的生存困境和焦慮。都市水墨應該是傳統水墨的一種現代方式,應該是具有都市人文內涵和都市形式趣味,并與都市文化相匹配的一種新的文化類型。