第一次看蔣鐵驪的作品是在10年前,他的《快樂(lè)步伐》以一種嶄新的面貌呈現(xiàn)在我們面前。10年來(lái),一直關(guān)注他的創(chuàng)作,可以看出蔣鐵驪對(duì)雕塑創(chuàng)作的追求歷程是持續(xù)而執(zhí)著的,這一點(diǎn)尤為難能可貴。并且,他不斷追求自己獨(dú)特的具像語(yǔ)言形式感,并構(gòu)建了自己的藝術(shù)語(yǔ)言樣式。這種樣式,不僅獨(dú)特,而且具有詩(shī)意的、敏感的、含蓄的情感內(nèi)涵,也具有理性的、樣式化的、節(jié)奏感的形式特征。

從古希臘的人體雕塑到現(xiàn)代藝術(shù)中(例如波普、超現(xiàn)實(shí)等流派)對(duì)具像手法的借用,具像藝術(shù)的發(fā)展歷程可以說(shuō)貫穿整個(gè)美術(shù)史,這樣漫長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程中,出現(xiàn)過(guò)數(shù)不盡的杰出藝術(shù)家,他們已經(jīng)對(duì)具像語(yǔ)言進(jìn)行了不盡的探索與挖掘。可以說(shuō),這條道路是一條無(wú)比艱辛的路程。

蔣鐵驪選擇了這樣的道路,不斷追尋數(shù)十年,讓人想起丁塞萬(wàn)提斯筆下的堂吉柯德般的游俠精神,正像堂吉柯德騎著瘦骨嶙峋的馬追求已逝的騎士精神樣,蔣鐵驪也以面色憔悴、形容枯槁的屈原披發(fā)行吟向讀者描述的詩(shī)人徐志摩般的浪漫與勇氣追尋著古典藝術(shù)精神在當(dāng)代藝術(shù)中的生存。1998年至1999年,蔣鐵驪創(chuàng)作了《快樂(lè)步伐》《遠(yuǎn)行者》《倒立者》等作品。《快樂(lè)步伐》由四個(gè)男人體構(gòu)成,這些人體消除了個(gè)性特征,在塑造上摒棄了學(xué)院人體雕塑長(zhǎng)期來(lái)追求的表面肌理感。在動(dòng)作安排上,將形體動(dòng)作歸納在平面范疇內(nèi),比如頭、胸、骨盆、四肢都盡最安排在一個(gè)面上,這種形體關(guān)系與動(dòng)勢(shì)是傳統(tǒng)現(xiàn)實(shí)主義人體雕塑所盡量避免出現(xiàn)的模式。

可以看出,蔣鐵驪在創(chuàng)作中既使用長(zhǎng)期受學(xué)院雕塑教育得到的具像塑造能力,又努力與現(xiàn)實(shí)主義的內(nèi)容拉開距離。這個(gè)“掙扎”的過(guò)程,在中國(guó)當(dāng)代雕塑家身上是極具代表性的。正如蔣鐵驪所說(shuō):“具像的手法本身是個(gè)好東西,我受到了這么長(zhǎng)時(shí)間的寫實(shí)雕塑的訓(xùn)練,我掌握了它,它成為我的一部份。

在創(chuàng)作上,我不想棄之不用。但是,作為生活在當(dāng)代的藝術(shù)家,使作品具有當(dāng)代性也是我的使命。”其后的作品《遠(yuǎn)行者》幾乎是《快樂(lè)步伐》的衍生和推進(jìn)同樣,由四個(gè)人體構(gòu)成,同樣的排列形式,同樣的單一動(dòng)作的重復(fù)排列,所不同的是《遠(yuǎn)行者》中采用女人體作為符號(hào),對(duì)人物的特征的簡(jiǎn)化更進(jìn)一步。兩件作品中除了對(duì)現(xiàn)實(shí)主義內(nèi)容的有意疏離之外,加入了現(xiàn)代抽象藝術(shù)的一些元素,帶有一定的現(xiàn)代構(gòu)成規(guī)律。

人體作為一個(gè)構(gòu)成元素被重復(fù)排列,這種排列遵循了韻律、節(jié)奏等帶有音樂(lè)感的抽象規(guī)律。在創(chuàng)作上尋找自己的語(yǔ)言應(yīng)該是雕塑家一生難以停止的歷程。蔣鐵驪在創(chuàng)作開端成功尋找到自己的形式語(yǔ)言的大方向,但是,能否將這種語(yǔ)言在不同題材的創(chuàng)作中運(yùn)用和推進(jìn),才是驗(yàn)證這種獨(dú)特形式語(yǔ)言是否真正融入作者的血液,真正成立的標(biāo)志。

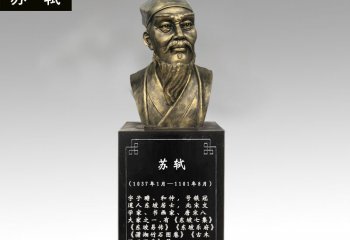

之后,蔣鐵驪的《瞿秋白》和《弘一法師》兩件肖像雕塑的成功,證明了蔣鐵驪已經(jīng)在運(yùn)用自己創(chuàng)造的形式語(yǔ)言上獲得進(jìn)展。蔣鐵驪的《瞿秋白》在風(fēng)格上獨(dú)樹一幟,并且深入的刻畫出人物復(fù)雜的內(nèi)心世界。蔣鐵驪在闡述《瞿秋白》的創(chuàng)作過(guò)程時(shí)說(shuō):“雖然是肖像題材,我不想將他僅僅塑造成一個(gè)寫實(shí)的形象而已。我想用我的方法,形式上盡量簡(jiǎn)化,再簡(jiǎn)化。用這樣的形式表現(xiàn)瞿秋白特別豐富的人格特征。

”的確,瞿秋白的內(nèi)心世界、人格特征到人生經(jīng)歷都是極豐富的,他是中共早期的領(lǐng)導(dǎo)人、曾在黃埔軍校和上海大學(xué)授課、能寫詩(shī)填詞,在書法、繪畫上也頗有造詣。他還是個(gè)翻譯家、文藝批評(píng)家,并且風(fēng)度翩翩。在監(jiān)獄中,瞿秋白寫過(guò)《卜算子》:“寂寞此人間,且喜身無(wú)主。

眼底云煙過(guò)盡時(shí),正我逍遙處。花落知春殘,一任風(fēng)和雨。信是明年春再來(lái),應(yīng)有香如故。”就義前他還寫過(guò)一篇著名的文章《多余的話》,總結(jié)自己的人生,他認(rèn)為自己本是文人,卻因“歷史的誤會(huì)”,當(dāng)上了中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)人;

他為黨工作,卻遭到了排擠和“遺棄”。他的文藝才華還沒來(lái)得及充分施展,生命就要被“罪惡的國(guó)民黨的子彈”所剝奪。由此可見,要想用“簡(jiǎn)化,再簡(jiǎn)化”的方式表現(xiàn)如此豐富的人物的難度。蔣鐵驪通過(guò)塑造中的不斷提煉,歸納了整個(gè)形體的起伏,弱化了動(dòng)作,簡(jiǎn)化了衣紋,甚至省略了面部刻畫的若干細(xì)節(jié),用寥寥數(shù)筆表現(xiàn)了長(zhǎng)袍的衣紋,而這幾筆衣紋也是抽象的,就象書法中的線,帶著強(qiáng)烈悲憤的情緒特征。

整個(gè)雕塑的視覺焦點(diǎn)被引向頭部最精彩的精神刻畫部分。而人物面部刻畫是經(jīng)過(guò)提煉后的表達(dá),高高的額頭,飽滿的天庭、微微顫動(dòng)的嘴唇、被眼鏡遮住的眼睛,這些刻畫看似不露痕跡的輕松略過(guò),但經(jīng)過(guò)了作者的精心選擇,無(wú)一處是不圍繞著塑造人物的敏感、知識(shí)分子氣質(zhì)、神經(jīng)質(zhì)、憂郁、倔強(qiáng)等等復(fù)雜而難以訴說(shuō)的人格。

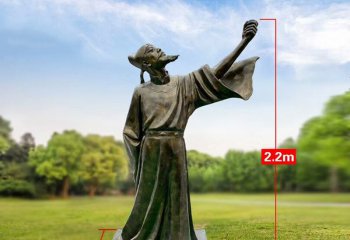

《弘一法師》的創(chuàng)作與《瞿秋白》為同一時(shí)期,在形式語(yǔ)言和人物內(nèi)涵表達(dá)上,可以看出蔣驪對(duì)自己執(zhí)著追求的形式語(yǔ)言苦心經(jīng)營(yíng)。蔣鐵驪談到弘一法師不斷感慨:太豐富了!”弘一法師是我國(guó)新文化運(yùn)動(dòng)的前驅(qū),近代史上著名的藝術(shù)家、教育家、思想家、革新家。作為中國(guó)新文化運(yùn)動(dòng)的早期啟蒙者,他一生在音樂(lè)、戲劇、美術(shù)、詩(shī)詞、篆刻,金石、書法、教育、哲學(xué)、法學(xué)等諸多文化領(lǐng)域中都有較高的建樹。1918年遁入杭州虎跑寺為僧,1942年圓寂于泉州。

嘗試用自己的方式塑造這樣的人物,對(duì)任何一位雕塑家都是個(gè)挑戰(zhàn)。“能有機(jī)會(huì)塑造弘一法師,是我由來(lái)已久的愿望。這一愿望的產(chǎn)生,始于六、七年前,當(dāng)時(shí)正在看一些弘一法師的書以及相關(guān)傳記。每每讀到感悟之處,為弘一法師塑像的愿望便強(qiáng)烈一次。甚至腦海中關(guān)于塑像的處理路數(shù)、細(xì)節(jié)刻化都已多次浮現(xiàn)。真正開始做這個(gè)像時(shí),與原先設(shè)想過(guò)多次的如何處理不同,幾乎每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)局部在塑造中一旦變得完整與清晰起來(lái),腦海中想象的弘一法師的樣子反而會(huì)越發(fā)模糊。

或許是對(duì)弘一法師的理解與表達(dá)已經(jīng)成為一種壓力,塑像的創(chuàng)作過(guò)程完全演化為不停的大面積調(diào)整與重新建構(gòu)的過(guò)程。雕塑前前后后也塑造了兩、三個(gè)月,但真正留下的樣子,只是幾次通宵工作的結(jié)果。”蔣鐵驪這樣描述自己的創(chuàng)作過(guò)程。看這件作品,蔣鐵驪將對(duì)形體的平面化處理更推進(jìn)了一步。雕塑整體象一片風(fēng)化的石頭,靜靜的佇立,頭部微含,雙眼微閉,表現(xiàn)了弘一法師經(jīng)歷跌宕人生,之后獲得了悟的“悲欣交集”的心境。可以看出在自己的形式語(yǔ)言的使用方面,更加?jì)故欤哺雍N(yùn)深刻。

佛法認(rèn)為萬(wàn)事皆“因緣”所成。蔣鐵驪能夠有機(jī)會(huì)并成功塑造了《瞿秋白》與《弘一法師》兩件作品,也并非偶然。關(guān)注蔣鐵驪的作品已久,及至見到雕塑家本人,與筆者的想法頗為一致,其為人爽直,有藝術(shù)家的敏感、執(zhí)著,是頗有古風(fēng)、有理想主義傾向的人。這些品質(zhì)對(duì)于雕塑家更好的理解和詮釋兩位性格豐富的人物是有很大幫助的。同時(shí),對(duì)于雕塑家個(gè)人風(fēng)格的形成也起到了決定性作用。他近期創(chuàng)作的《夢(mèng)想者》進(jìn)一步的闡釋和挖掘了這種敏感和詩(shī)意的形式語(yǔ)言及內(nèi)涵。

這件作品中的形體更加強(qiáng)化了他以往風(fēng)格中的脆弱敏感的傾向。蔣鐵驪說(shuō):“我的創(chuàng)作經(jīng)歷了一段時(shí)間的發(fā)展,現(xiàn)在,我想回到人體塑造上來(lái),對(duì)自己所創(chuàng)造的這樣的一種風(fēng)格進(jìn)行回顧和思考。”蔣鐵驪另一近作《三高士》從不同的方向?qū)ψ陨淼膭?chuàng)作形式語(yǔ)言進(jìn)行了延伸和探討。這件作品表現(xiàn)的是生活在元木大亂之際,浪跡在山水之間,行為放蕩的“元木三高士”。蔣鐵驪談到類似《三高士》這樣的實(shí)驗(yàn)性作品,最近做了很多,他有意識(shí)地在對(duì)自己形成的風(fēng)格進(jìn)一步尋找突破。在《三高士》中,可以看到蔣鐵驪對(duì)形式語(yǔ)言進(jìn)一步的實(shí)驗(yàn)成果,在塑造上更為灑脫,不拘泥于造型上的寫真,而大膽的圍繞精神表現(xiàn),有“以形寫神”的古韻,甚至有文人畫的風(fēng)格特征。

縱觀蔣鐵驪10年創(chuàng)作歷程,可以看出這是一位既有敏銳感性認(rèn)識(shí),又在形式語(yǔ)言方面有理性思考和規(guī)劃的藝術(shù)家。形式上的抽離有很多方向。蔣鐵驪在雕塑形式語(yǔ)言的探索過(guò)程中,逐漸傾向于使用中國(guó)古典雕塑中的形體抽離的方法。這種方法的獨(dú)到之處是以形寫神,盡量將與表達(dá)精神無(wú)關(guān)的細(xì)節(jié)省略,一切取舍原則都取決于作品內(nèi)在精神的需要。

對(duì)這個(gè)方向的探索是中國(guó)藝術(shù)步入當(dāng)代的可貴嘗試。更為可喜的是,蔣鐵驪的創(chuàng)作開始了另一個(gè)重要階段,對(duì)自己的藝術(shù)形式語(yǔ)言進(jìn)行冷靜的回顧、總結(jié)與突破的階段。這是一個(gè)自律藝術(shù)家所必經(jīng)的破繭為蝶的過(guò)程。這也使得我們心中充滿了期待,期待著蔣鐵驪的雕塑創(chuàng)作不斷帶給我們驚喜。