牛,屬牛族,為牛亞科下的一個族。染色體數為56的野牛、60的黃牛和58染色體的大額牛,雜交有可育后代,為哺乳動物,容易發生羅伯遜易位改變染色體數降低生育率,草食性,部分種類為家畜。體型粗壯,部分公牛頭部長有一對角。牛能幫助人類進行農業生產。

中國幅員遼闊,地大物博,擁有上下五千年的歷史。中國人民的勤勞勇敢鑄了中國博大精深,源遠流長的傳統文化,而與牛有關的文化也是中國傳統文化中濃墨重彩的一筆。人類與牛的交情之深,牛對人類社會發展所做的貢獻之大在各個時期,各種文學作品,圖文影視等資料中都可見一斑。中國自古以來都是農業,伴隨著農耕文化的發展,牛文化也在中華民族的歷史長河中不斷的被創造與書寫。牛身形龐大有力氣,溫順乖巧易馴服,從古代就是人類的好朋友。

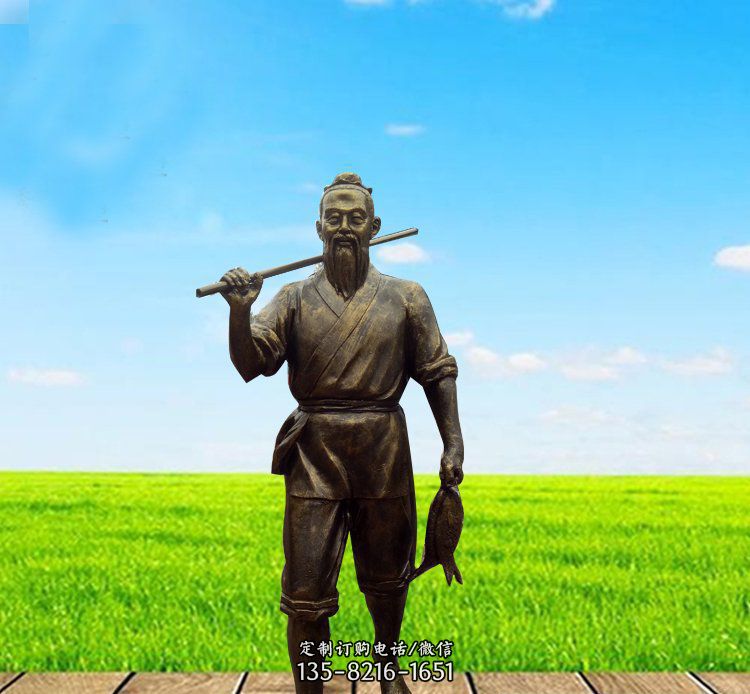

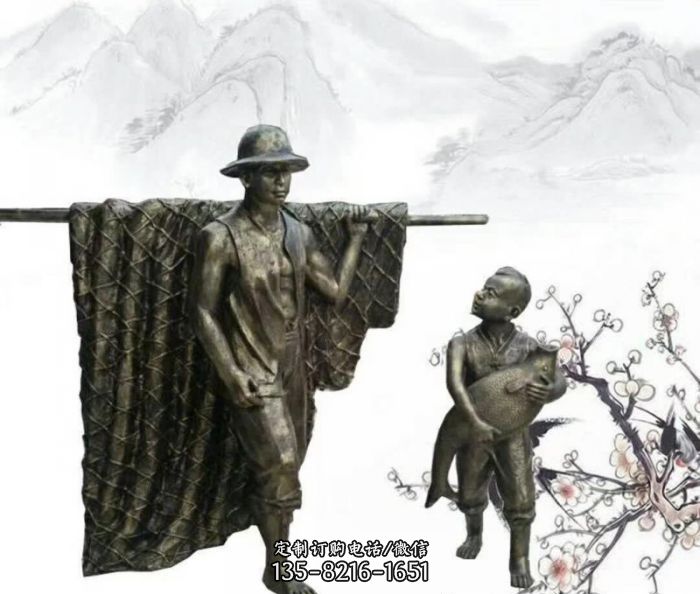

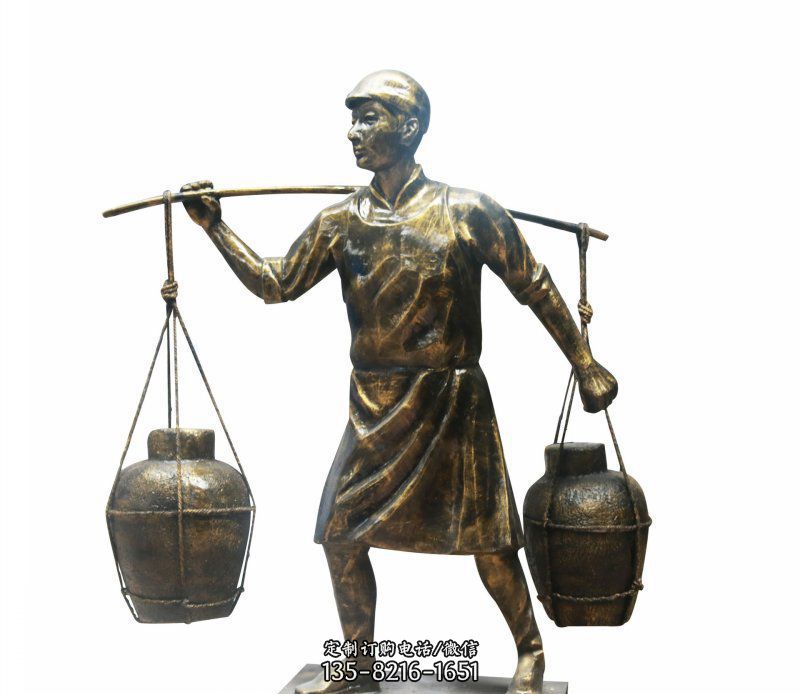

每年春天,萬物復蘇時,人們都是牽著牛進行農業生產活動。耕地播種,載拉運送,都是默默無聞的牛兒門的任務與使命。牛在文化中是勤勞的象征。古代就有利用牛拉動耕犁以整地的應用,后來人們知道牛的力氣巨大,開始有各種不同的應用,從農耕、交通甚至軍事都廣泛運用。戰國時代的齊國還使用火牛陣打敗燕國,三國時代蜀伐魏的棧道運輸也曾用到牛。在宋朝私自宰殺牛是犯法的,《宋史》曾記載天長縣令包拯審判一盜割牛舌者又來告人家私宰耕牛。牛幫勞動人民分擔了大量的繁重的生產活動,所以人們對牛十分的尊敬和感激。

因此,古往今來,辛勤的勞動人民,博學的專家學者,才華橫溢的文人詩者都無一例外地歌頌,贊美牛的任勞任怨,無私奉獻,使得牛文化在傳承與創新的過程中綿延不斷,熠熠生輝。牛是最早被人類馴服的牲畜,被稱為“六畜之首”。

牛的種類不用,作用也不一樣。奶牛吃得少,貢獻大,被認為是無私奉獻的象征。后來魯迅先生就曾寫過很多名言警句和贊賞牛的奉獻精神,比如“吃的是草,擠出來的是奶”,“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”。黃牛和水牛力氣大,經常被用來進行農業生產,是勤勞的代表。古代就有利用牛拉動犁鏵翻整土地的記載,人們發現由于牛比其他動物的身形大,力氣大,所以用牛拉鐵犁大大提高了生產效率。牛與鐵器的結合是農業的一次偉大的技術變革,自此之后,人類的農業生產能力有了質的飛越,進入了精耕細作的時代,生存空間得到擴展,人口得以繁衍,為人類文明的發展奠定了堅實的基礎。

當時,牛在勞動人民心中的地位是至高無上,十分值得尊敬的,古代文人贊牛詠牛的詩歌也比比皆是。“耕犁千畝實千箱,力盡筋疲誰復傷”,“長年牧牛百不憂,但恐輸租賣我牛”等都表達了牛辛勤勞作,不求回報,無怨無悔的高尚品質,也傳達了勞動人民對牛的尊敬愛護之情。古代牛文化唐代詩人元稹《生春》詩:"鞭牛縣門外,爭土蓋春蠶。

"先"鞭"而后"爭",是古代送冬寒迎新春風俗的組成部分。鞭春牛又稱鞭土牛,起源較早。《周禮·月令》記載:"出土牛以送寒氣。"后來一直保留下來,但改在春天,唐、宋兩代最興盛,尤其是宋仁宗頒布《土牛經》后,鞭土牛風俗傳播更廣,以至成為民俗文化的重要內容。

康熙《濟南府志·歲時》記載:"凡立春前一日,官府率士民,具春牛、芒神,迎春于東郊。作五辛盤,俗名春盤,飲春酒,簪春花。里人、行戶扮為漁樵耕諸戲劇,結彩為春樓,而市衢小兒,著彩衣,戴鬼面,往來跳舞,亦古人鄉儺之遺也。立春日,官吏各具彩仗,擊土牛者三,謂之鞭春,以示勸農之意焉。為小春牛,遍送縉紳家,及門鳴鼓樂以獻,謂之送春。

"生肖作為悠久的民俗文化符號,歷代留下了大量描繪生肖形象和象征意義的詩歌、春聯、繪畫、書畫和民間工藝作品。在辭舊歲、迎新年、慶豐稔、除災禍、保平安等民俗活動中,十二生肖藝術形象具有獨特的文化意義。牛在十二生肖中,是體積最大的,與老鼠正成對比,所以人們在生活中以“鼠”喻小或少,以“牛”寓多或大。如大材小用為“牛刀小試”或“殺雞焉用牛刀”或“牛鼎烹雞”。

罵人聲音粗野而難聽為“牛聲馬哮”或“牛聲馬調”。說寧在小地方做首領,也不在大地方做部下為“寧為雞口,勿為牛后”。牛體大,毛自然多,因此以“牛毛”喻眾多而細密。《抱樸子》書里說:“為學如牛毛,獲者如麟角”,強調做學問之不易。杜甫有“秦時任商鞅,法令如牛毛”的詩句,是古代法令繁苛的具體描寫。古人以竹蒲作畫,以牛拉車載書,所以有“汗牛充棟”的故事。柳宗元文:“其為書,處則充棟宇,出則出汗牛馬。

”后人遂把書籍多稱為“汗牛充棟”,可見牛很早就沾染上了書香。“牛”在中國文化中是勤勞的象征,它曾作為農耕時代主要的生產力與人類一起創造了燦爛的農耕文明,可以說,牛一直是默默奉獻、誠實守信的代表,也是認真盡職的代名詞。孺子牛、拓荒牛、老黃牛,是砥礪奮進、創造歷史的精神基因,更是披荊斬棘、創造未來的生動標識。