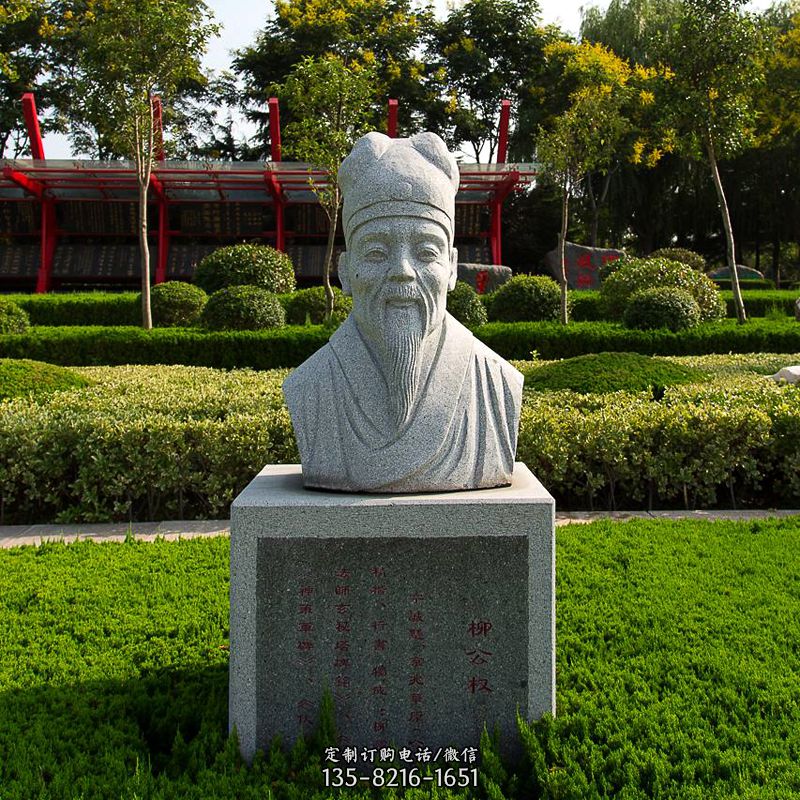

中媒匯河南訊鈞瓷和書法篆刻都是中華優秀傳統文化的藝術形式,都是滲透了中華文化獨特基因的國粹,當二者融匯在一起,那種驚艷、美麗的感覺讓人怦然心動。在禹州星航鈞窯熟悉的鈞瓷展廳里,前不久再次參觀時,卻發現有了一排在鈞瓷上篆刻書法的作品,原本就美輪美奐的作品鈞瓷,又因將書法篆刻的元素融入鈞瓷整體器型設計之中,讓人眼睛一亮。問明情況,原是這是蘇州吳門青年書法家、篆刻家沈大棟和中國工藝美術大師任星航、河南省工藝美術大師劉紅生合作的新產品。

在展廳里,我們見到了這位畢業于蘇州大學藝術學院書法研究生班的青年才俊沈大棟。他40來歲,青春勃發,文質彬彬,談吐雅致卻干練果斷,說起書法藝術來,口若懸河,滔滔不絕,藝術素養頗為深厚。他向我們講述了他是如何和遠在離家鄉的北方和鈞瓷藝術聯系在一起的。

2010年夏,一個很偶然的機緣,他和友人赴河南禹州星航鈞窯創作陶藝作品,作為陪客,友人隨口說了一句:“你搞書法篆刻的,要不要嘗試弄點鈞瓷印章?”正如朋友所說,此為首次近距離接觸陶瓷生產基地,且星航鈞窯乃名窯,為國家級非物質文化遺產保護性生產基地,任星航先生又是中國工藝美術大師,享譽國內外陶瓷藝術界;而篆刻藝術是中國傳統的一門獨立藝術。

它以獨特的藝術形式與藝術魅力成為中華傳統文化的瑰寶,并作為獨立的藝術形式與書法同時被列為世界非物質文化遺產代表名錄。如果名貴的鈞瓷與獨具特點的書法篆刻藝術結合在一起,那將是藝術上的又一大亮點。沈大棟心動了。沒想到友人的一句隨言,開啟了他十載的鈞瓷書刻之旅。回到蘇州后,他在想,怎樣才能將自己的專業書法篆刻和鈞瓷有機的合作,他是搞藝術的,他知道,任何一門藝術都要在繼承傳統精華的基礎上創新,要創新最好的方法是跨界。

藝術要跨界,文化要融合,書法、書法篆刻為他之所長,然而任何單一的藝術門類都是小技而已,缺乏文化滋養以及哲學思辨的藝術作品算不得好作品。要在文化上、審美上、哲學上多作思考。就必須到中原的禹州去跨界創作,讓江南文化與中原文化做一次融合與交流。沈大棟是蘇州頗具實力的青年書法家,他數十年來出入碑帖刀筆,藝術表達帶著江南煙雨的滋潤,清雄之中不失文雅之氣。

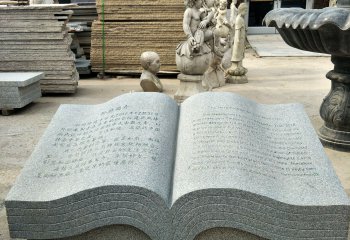

他在江南非常出名,為了新的藝術追求,他于2012年首次赴禹,后到2017年再度赴禹,2019年三度赴禹,今年是四度赴禹,且駐留時間與此遞增,首次創作約駐留二十余日,再次則月余,三次駐留四月有余,今年亦三月有余。起初他只是將書法之體簡單地篆刻在鈞瓷上,但初次的結合,就顯出了鈞瓷與書法結合的美妙,后將印章之載體從石質轉至陶泥而已,然而隨著創作的不斷深入,漸次不限于印章創作,從一方小小的素胚鈞瓷印章到與雕塑家、陶藝家合作的巨璽大印,再到結合各類器型進行書刻的作品,以及結合書刻整體造型設計作品。

如此十載,他對鈞瓷文化的了解也漸深,開始由最初的簡單向更加復雜的形式創新。鈞瓷上的書法、篆刻這朵奇葩,其奇就奇在它既是藝術,又是書法篆刻,是鈞瓷與篆刻相結合的產物,它與一般鈞瓷有著基本的共性,既有共同的基因,又有自身特殊的篆刻韻律和工藝要求,它是源于鈞又源于書道的創新藝術品。

既然是創新的東西,那就沒有太多的經驗可取,只能靠探索中進行,創作鈞瓷書刻作品的過程就是一個排除各類難題的過程。印面變形的問題、釉面與書刻如何更好的結合問題、設計巨印與器型時的成型難題等等,實在太多。沈大棟知道,在創作中,沒有美學思想的鈞瓷作品,即便刻上再好的書法也等于沒有靈魂的作品,沒有形式的作品就等于沒有了軀體。二者要達到完美的統一,那就是要鈞瓷和書法篆刻完美的統一。

沈大棟作到了,任星航、劉紅生也作到了。同時在任星航先生、劉紅生老師及星航鈞窯諸多同仁的大力協助下,他靠著虛心好學不恥下問的端正態度,從每一個細微的環節入手,一步一個腳印,在鈞瓷與書法篆刻創作進行了探索,突出了全過程的手工制作,展示了奇思妙想,使作品更加突顯人本精神和對大自然的親和,既表現了鈞瓷的工藝之美,又展示了篆刻的藝術之美,既追求人工之美,又融合天然之美,創出了一批造型別致、釉色多變、文字精美的鈞瓷書法篆刻作品。

從2012年將書法和鈞瓷合作,他已進行了將近10年,成果是逐步取得的,也是付出艱辛的。2012年首度創作以素胚瓷印為主,初涉瓷印書刻,重在嘗試,創作百方有余,而成品者僅二十方余;2017年創作則深入印胚印鈕之雕琢,創作計50方余,成品者亦二十余方,復又合作鈞瓷圓腹罐之書刻,此為初涉器型書刻,得其成品一對:“天行健君子以自強不息、地勢坤君子以厚德載物”二者;2019年則與雕塑家、陶藝家合作眾多,重在將印鈕作為獨立之雕塑作品,復與篆刻印章藝術相合,其間共得成品者百方有余,其中不乏巨璽大印,精彩紛呈;

今年重在合作器型書刻及將書法篆刻之符號元素融入進行整體器型設計,體量較大之觀賞器者約三十余件,而體量較小之生活器、文房器者也有百件有余,皆可圈可點。