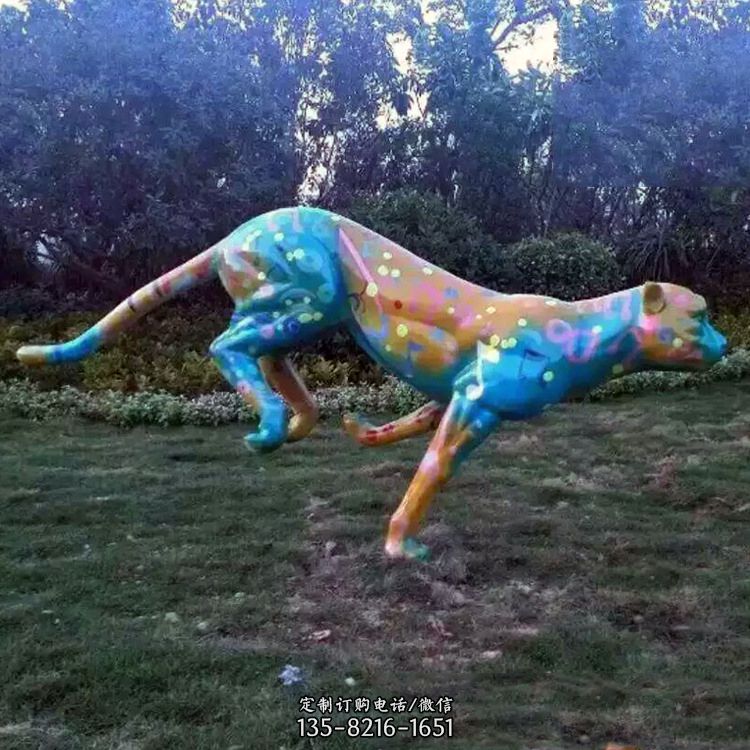

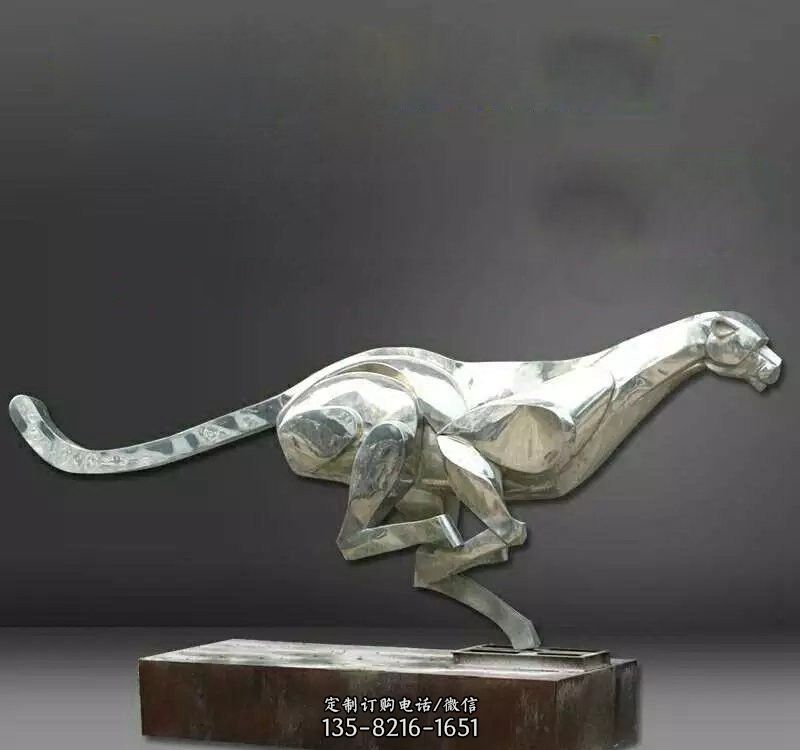

“新開鋪的瘋子婆,不洗澡有虱婆,一身的油墁痂子,一臉的坨。”這首長沙民謠,不少外地人都以為是某電視節目主持人發明的,其實,多年前就有了。1980年代初,我在長沙市一中讀書,班上有個同學小王住在新開鋪,他的外號就是“瘋子婆”。小王對這個外號極不滿意,但沒辦法,誰讓他是我們班唯一一個住在新開鋪的呢?他給自己取的外號叫“小豹子”,還解釋說:“我其實不住得新開鋪,是新開鋪再南邊一點的豹子嶺,所以我的外號應該叫小豹子。

”同學們大多沒到過離城區很遠的南郊,也搞不清豹子嶺和新開鋪的區別,都懶齒得他,一如既往地喊他瘋子婆。小王住得最遠,卻永遠是第一個到學校。他告訴我,新開鋪到城區只有一趟開往勞動廣場的4路公共汽車,是八十年代號稱長沙市最難擠的車。

因為南郊這一大片都沒有好點的中學,黑石鋪有個很爛的二十四中和肉聯廠只有初中部的子弟學校,但從新開鋪到黑石鋪也不近,有八公里;而從新開鋪到城里的勞動廣場還不到七公里,反而更近。34路是新開鋪以南到黑石鋪唯一的一班車,要半小時一趟,等得要死,車況還差。所以住在南郊的學生大多選擇坐4路車進城來讀中學。4路車是長沙最早開通的公交線路之一,也是唯一末班車開到晚上12點,專為機床廠做晚班職工開的,晚上10點以后15分鐘一趟。

早上的公交車是最難擠的,小王別人又長得瘦小,根本擠不過那些大孩子,所以只能提早出門,一般是五點半起床,去趕頭一兩班公交車,7點不到就到了學校。我問過小王,這首長沙民謠的由來,他解釋,是因為機床廠做晚班的女工多,半夜12點下班的不愿意再去澡堂洗澡,所以穿著油糊籠通的工作服回家,臉上可能也有油污,就被廠里的男工嘲笑跟得瘋子婆一樣。這個說法,我嚴重懷疑是小王編出來的,因為他反復強調自己的優越性:他娘老子是干部,不上晚班。

但我后來查資料,怎么也沒查出為何有一首這樣的民謠。小王對“瘋子婆”這個外號深惡痛絕,表示長大了一定要搬離新開鋪,遠離這個惡名。我們都策他:“那不一定,就算你搬離新開鋪,萬一將來堂客是新開鋪的呢?不還是瘋子婆?”小王別堅定地表示絕無此可能,打死都不找新開鋪的妹子做堂客。

我有個姨媽住在新開鋪的機床廠宿舍,我去拜年的時候,順便到小王家里去玩過。小王雖然也住機床廠宿舍,但他講住豹子嶺也有一定道理——機床廠宿舍區很大,最南邊的幾棟從地理位置上講,勉強也算跟豹子嶺沾邊。從新開鋪再往南,是豹子嶺,原是一片丘陵山崗,墳山很多,最近大火的電視劇《陳情令》里有個亂葬崗,如果故事發生在長沙,就只能是豹子嶺了。

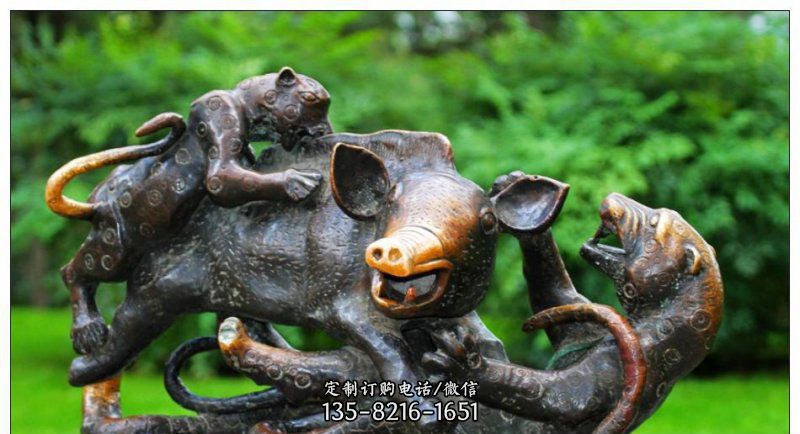

豹子嶺這里曾發掘出大量古墓,最有名的文物,是上個世紀初修粵漢鐵路的時候在豹子嶺掘出的三面銅鼓。該銅鼓“高約二尺許,大如盆,類古樂中之搏拊,兩面各具獸頭,殆銜環者,擊之其聲淵淵,大異常鼓”,銅鼓旁有“大漢建興元年及平南大都督”等字樣。

故當時被推斷為古文獻曾記載的“諸葛鼓”。此文物后來為洋人購得,流落海外。所以在盜墓迷中,也有人認為,此地是南派三叔心中的“鏢子嶺”。如果有人認識三叔,可以問問他,書中的“鏢子嶺”到底是子彈庫還是豹子嶺?

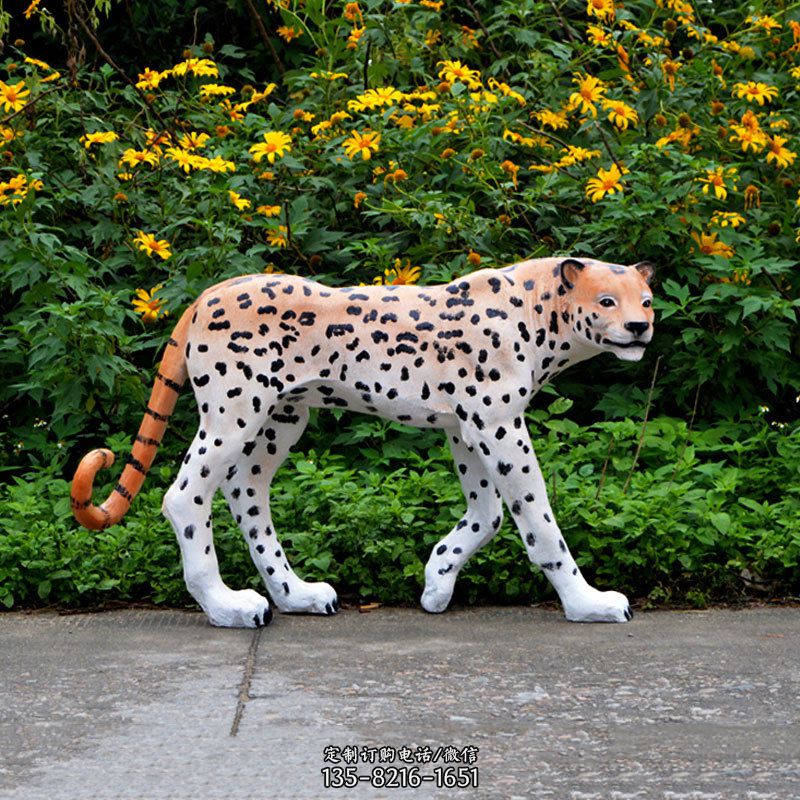

據當地老人家講,在民國前期,豹子嶺確實有豹子,晚上沒人敢經過此地,就算是白天,也要幾個人結伴同行。豹子嶺在新開鋪與黑石鋪之間,靠新開鋪的北邊地勢稍高,叫一豹子嶺,南邊通往黑石鋪的一段叫做二豹子嶺。新中國成立以后,按照將成片工業區建在郊外的指導思想,以豹子嶺為中心的這一區域,由北往南先后建起了電力線材廠、長沙機床廠、湖南機床廠、長沙鋁廠、1103廠、電工合金廠、湘江化工廠、板簧鋼圈廠、乒乓球廠、水暖器材廠、316倉庫、長沙肉類聯合加工廠等多家工廠。這其中,1103廠最為神秘。

該廠1960年代從某山區遷來,以前是一家軍工廠,生產一種工兵用的器材,據說是只做外殼。具體是么子東西我雖然曉得,也不能講,這個是軍事機密,大家自行腦補。1990年代后,1103廠轉為地方企業,也代工部分軍工產品,只知道他們廠的勞動服務公司生產的是被服類。本來連工廠的代號都不能講,當地人只喊“兵器廠”。

不過現在豹子嶺上的公交車站都以“1103廠”站命名了。另一家大家可能不太熟悉的,是長沙市乒乓球廠,成立于1961年,曾為湖南生產出第一張賽璐珞片、第一個乒乓球、第一卷聚氨酯泡沫塑料,生產的“菊花牌”乒乓球在1963年被國家體委和中國乒協批準為全國比賽用球。當地人都稱這里為“蛋殼子球廠”。

豹子嶺一帶以前的老工廠大多已消失,只有長沙機床廠原生產廠區的一小間車間作為保護性建筑留存了下來,憋屈地棲身于一個叫萬科紫臺的樓盤里面。長沙城地名中有“鋪”的基本都是以前的驛鋪所在地。新開鋪的得名,應該是指新設的驛鋪。這里以前是出長沙南門往湘潭方向古道上的第一個驛站。

從新開鋪到黑石鋪這一段,離湘江并不遠,但可以直通到湘江河的路并不多,除了猴子石大橋和湘府路大橋外,就只有新天小區南面的麗江路和黑石鋪的一條小路了。其實以前是很有幾條小路可以通往江邊的,只不過都被這幾年江邊新修的樓盤擋住了。從黑石鋪往湘江河邊走的小路,以前叫做趕豬道,一是路面極窄,二是民國時期生豬從這里趕著上船運走。過了鐵路橋洞就是黃合村,其實應該叫黃鶴村,不知道什么時候改成了“合”。

小王是個學霸,一直讀到了博士,我跟他校園一別后聯系不多,只知道他老婆也是一中同學,確實不是住新開鋪的,總算脫離了“瘋子婆”這一外號。直到前幾年同學聚會,我才再次見到他,小王早已不是當年那瘦小的模樣,紅頭發色,意氣風發,同學們都叫他王董或是王博士,我則還是喊他老王別。

老王的經歷也很傳奇,這二十多年一直在外地,讀完博士后丟掉鐵飯碗下海打拼,在北京開餐館,據說是北京最早做腳魚生意的人。后來開公司,還成為了上市公司董事長,股票賺得盆滿缽滿后賣掉股份,早就實現了財務自由,現在是閑人一個,偶爾玩兩把資本運作,權當是消遣。我問老王孩子在哪里上大學,他不好意思地笑笑說:“我崽還在上幼兒園咧。”他老婆也是我們同學,同學聚會也在場,看兩人的表情像沒事人似的,就估計已經離婚了,當面又不好問得。

后來還是問了其他同學才知道,他現在的老婆比他小十幾歲,也是長沙人。我開玩笑說:“咯雜別莫真的找噠一個新開鋪的妹子唻,那我們又可以繼續喊他瘋子婆噠。”我們慫恿以前跟他同桌關系又比較好的妹子去問他,結果還真被我說中了。

當他前妻的面,我們不好笑得,背后一個個都笑得肚子痛。今年過年的時候,老王打電話給我,說在我家附近,要我出來一起吃飯。老王約的這個地方,是豹子嶺上的一家餐館,位于一獨棟的兩層樓房子,他一家人包括堂客、細伢子、岳父岳母都在。我悄悄問他:“何解要在咯里呷飯?

豹子嶺上的好餐館多,像那家有名的土菜館,以及譚氏兄弟開的那兩家,不都比該家有名?”老王告訴我,這棟樓就是他岳老子的房子,租給別人開飯店。房東來吃飯當然有優惠,加上他岳老子不想多走路,他跟堂客到娘屋里來都是在這里吃飯。我笑他道:“你還記得當年的豪言壯語嗎?冇想到最終還是跌得新開鋪的瘋子婆手里。

”老王的堂客是土生土長的新開鋪人,自然曉得這個典故,捂著嘴直笑:“咯就證明他跑不出我的手心。”老王自嘲地笑笑:“咯就是緣份不,只是冇想到隔噠幾十年,新開鋪的瘋子婆這首民謠反而更加有名噠。”枬子,文革初期出生于長沙,做過工人、會計、財務總監。現為資深高級會計師。