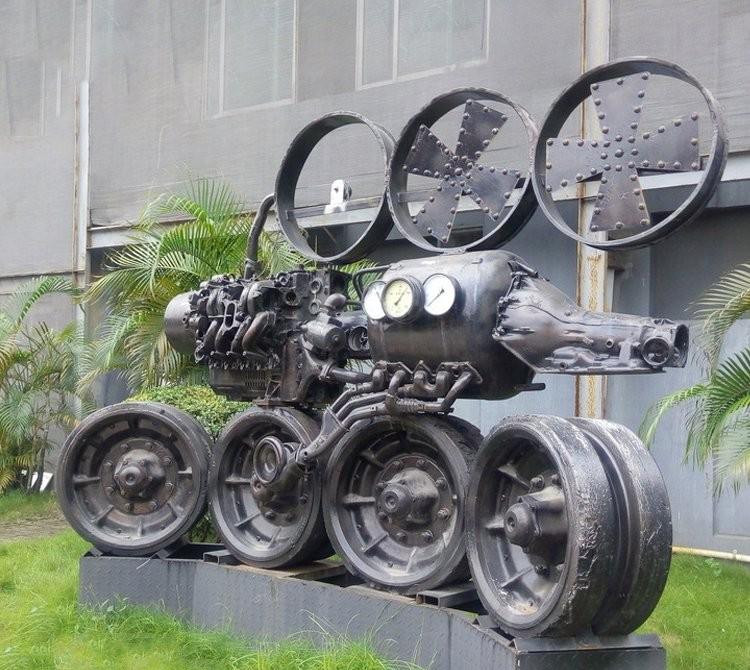

飛機降落,旁邊散落著各式行李包裹——這里并非機場,而是“快城快客”第七屆上海雙年展一層展廳現場,每一個走過其中的觀眾就像是拉著行李的匆匆過客。按照波音747等比例縮小的16米長的飛機,它的兩側機翼分別是一輛舊時汽車和一輛拖拉機;

160只大大小小的金屬螞蟻爬滿美術館鐘樓墻面;41只穿上彩衣的人臉恐龍“稱霸”美術館二層展廳;300多只鴿子飛進了7.5米高的不銹鋼通天塔;8000多張社會征集來的、以人民廣場為背景的照片貼滿外墻…一連串數字的出現,這是歷屆雙年展上不曾有過的。數據,足以說明了本屆雙年展的規模。而一列長達45米的火車,自陳列于美術館門前,每天都有許多路人倚在鐵柵欄前觀看,正如本屆雙年展策展人張晴所說,這列火車是此次展覽的最大看點。作為學術平臺,上海雙年展呈現的作品并不在展覽中進行交易,主辦方也一再表示那是藝術家自己的事情。

但是,歷屆雙年展作品的去向依然是人們關注的話題。今年雙年展也不例外,早在展覽開幕前,已傳來火車已經售出的消息。雖然,火車出售一事無法證實,但本屆參展的諸多作品的確在眾人看來具備了“搶手貨”的潛質。例如,岳敏君的恐龍和陳志光的螞蟻,作為裝置作品同樣色彩斑斕,極具視覺沖擊,一經展出,就大獲好評,而大大小小的不同尺寸也符合各類人群的需求;王慶松的雕塑《行李》,幾乎以假亂真,滿載了歷史記憶和文化符號,以藝術家的名氣加上作品的含金量,很有可能成為藏家的鎖定目標。

當代藝術是垃圾還是藝術的爭論尚未停止,當代藝術是市場的“寵兒”大眾的“棄兒”的言論又起。大眾可以“接受”當代藝術,這只是一個層面,另一個層面在于當代藝術如何走向大眾,去掉“棄兒”這頂帽子。顯然,本屆雙年展上的展品并未從本質上走進大眾。

畢竟,“接受”不等于“看懂”。這主要表現在,首先,選擇作品存在較大的文化差異,比如展廳中有位藝術家用英文寫下了幾行文字,然而面對黑紙白字,國內觀眾讀出了單詞,卻沒有理解意思。其次,如果當代藝術要走進大眾,互動可以說是個關鍵,不過今年雙年展比起歷屆,互動性作品少之又少。臺灣藝術家黃心健的《上海,我能請你跳支舞嗎?

》是屈指可數的互動作品之一,只是高樓大廈“與人共舞”的畫面并無太多新意。然而,無論當代藝術是否能為大眾接受,其被熱炒的高價確是不爭的事實。對于中國當代藝術從2005年的開始萌動,到后來的一路狂飆,資深藝術品投資專家伍勁直言,當時2006年紐約蘇富比春拍上,張曉剛的作品拍到了100萬美元,在他看來也是一種神話,“但是,事后兩年被證實,這個價格是合理的,即便現在市場出現了震動,并且不亞于股市,然而中國當代藝術的重要作品價格仍維持在100萬美金以上。

”中國當代藝術品為何屢屢出現天價,這是一個一直以來備受質疑、困惑,甚至受到言論攻擊的問題。對此,伍勁指出,首先,天價作品與年齡有關。去年秋季拍賣產生很多千萬作品,主要作品的作者都在30歲左右。在伍勁看來,當代藝術就是一種青春藝術,“在30歲時藝術家達到創作高峰,創作出來他一生之中最重要的作品,之后獲得市場認可——現在市場上認可的作品都是畫家30歲左右畫的。”去年由泰康人壽董事長陳東升以4032萬成交價在嘉德拍得的陳逸飛《黃河頌》,是陳逸飛一生最貴的一幅作品,創作時他才26歲;

曾梵志32歲時創作的《面具》,在今年佳士得春拍中以6707.7萬元成交;毛焰28歲時畫的《記憶中的黑玫瑰》在去年保利拍賣中以1001萬成交…這樣的數據也回應了為何同一個藝術家的作品卻可以落差幾百倍的質疑。過去五年,中國當代藝術市場的主體是“后八九”藝術,即張曉剛、曾梵志、岳敏君、王廣義等四大天王、明星藝術家,而他們作品的重要特色就是具有后殖民特色——作品包含大量政治元素,關心意識形態。

因為中國與西方意識形態反差很大,所以他們的作品受到不同地區收藏力量的追逐和追捧,將其推到很高的位置,張曉剛、曾梵志的作品都是中國當代藝術目前最高的作品,不過今年高位出現松動跡象,這就需要尋找新的力量填補。在伍勁看來,70后是當代藝術市場的趨勢所在,“它是當代藝術,同時區別于‘后八九’與意識形態糾纏不清的情況,拉開距離,放在一個地域概念——亞洲,而不過分糾纏于意識形態。”伍勁認為:“藝術品市場與股票市場起伏相通,藝術品已經成為金融產品,當代藝術淘汰非常殘酷,熱門交易的藝術家在未來不會超過10%,另外有1%的藝術家會成為神話。

”“飛機”、“火車”開進了本屆雙年展,金屬螞蟻爬滿美術館鐘樓墻面,穿上彩衣的人臉恐龍“稱霸”展廳…眼球被吸引的觀眾們在好奇的同時卻大呼看不懂。