每一次疫情的動態,都牽動著國人的心。在南京,每一個人都用各自的方式參與到了這場疫情阻擊戰之中,南京高校的師生們也不曾缺席。一首MV《我們一起》是南藝師生用歌聲表達了身邊人用信念和毅力接力筑起的愛的長城;一首《最美逆行者》則由河海、南藝師生聯手向逆行者的致敬;一幅幅海報、美術作品的背后,飽含著一個個南京學子徹夜未眠的祝愿;而雕塑家李廣玉則用雕塑作品致敬英雄…在南京,他們用藝術接力傳遞出一片溫暖。“我叫武漢,是一個特別愛吃熱干面的小朋友。

2020年初,我開始發燒,媽媽說,我生病了…”一個孩子的自白帶起了歌曲《我們一起》的旋律,這個孩子就是“武漢”。這首MV的作曲出自南京藝術學院流行音樂學院老師章崇彬之手,他告訴記者,“武漢”的表白作為主線穿插在整首歌曲之中,增加了一份感染力。“過年之后隨著疫情的發展,揪心之余我在大年初三決定希望用一首歌曲為武漢人加油。”于是,章崇彬找來了曾經一起搭檔創作音樂劇《石頭城傳奇》的詞作者、著名編劇魏強,寫出詞曲之后立刻物色歌手進行排練錄制。

這一曲對唱中,陳星兒是學院另一名老師,而陳麒名則是畢業于同濟大學的南京學子,“陳麒名是主動加入進來的,而為了減少見面加強防護,我們都是在微信中溝通練習,最后交由學生郭曉彤制作MV。”整首MV中,郭曉彤將尊重版權的情況下將新聞報道以及網絡上的一些感動、勵志的瞬間加以整合,一天修改了12個版本,最終剪輯而成。其中,一段全國各地學子為武漢加油的接力視頻,在網絡上引發共鳴,“我們發出邀請之后,很多身邊人包括得知消息的陌生人都發來了接力視頻。

而讓我最感動的是,MV中有一段來自德國的視頻,我們曾通過網絡聯系上這位德國人,他立刻就答應了加入到MV中來。”而河海大學學子與南藝畢業生聯手組成的團隊創作出的MV《最美逆行者》,也感動了不少醫護人員。主創團隊中有一位軍醫的親屬,他們對于逆行者肩頭的重任更加深有體會。除了一首首動人歌曲,南京的學子們正用幾百支畫筆傳遞著愛與希望。

在南藝發出以“抗疫防控”為主題的藝術戰“疫”志愿者行動后,諸多學子都加入了進來。來自南藝傳媒學院動畫、數字媒體藝術兩大專業的十二名同學在學校的組織下,用手中的筆加入抗“疫”之戰,將視角聚焦戰疫一線的志愿者們,創作出一幅幅打動人心的海報作品。作品中有生命的“擺渡人”,他們戴著口罩、穿著防護服日夜兼程負責運動被觀察隔離的患者,面對有可能被感染的危險,他們毫不畏縮,前行在抗疫路上。有一線志愿者,他們不僅投身防護一線,更來到口罩生產線上,海報中一對退休夫婦“不請自來”只為將更多戰疫必需品送到需要人的身邊,他們是平凡又偉大的“逆行者”。

美術學院的學子的畫筆則更加聚焦日常。吳燕琦用一幅《勤消毒》以第一人稱視角來展現日常生活中洗手消毒的益處。王依云則聚焦一線醫務工作者的臉龐,物理防護措施在年輕的臉上留下印記,但卸下裝備的一刻不是結束而是下一回合的蓄勢。身在宜昌的王麗雯,即便在家沒有顏料,仍舊用現代工具表達了對全國各地支援湖北的感謝。工業設計學院更是短時間內收到了400幅左右的作品,“我們學院孩子們的專長是海報設計,幾乎學院每個學生都參與了進來,用宅在家的時間連夜創作。

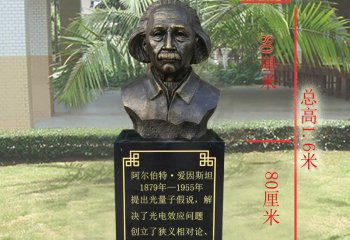

”當雕塑家李廣玉為鐘南山心聲塑像的視頻被發布到網絡之后,立刻引發了網友的關注,一天之內就獲得網友20余萬的點贊量。作為一名曾經在南藝執教、自南藝走出的雕塑家,李廣玉如今是江蘇省文聯十九山雕塑院院長,他告訴記者,武漢是他除了南京外作品最多的城市。

“84歲老人逆行去抗疫前線武漢的消息讓國人振奮,鐘南山先生又一次成為了全國人民抗疫的精神支柱。17年前抗非典的時候我就想為他塑像,因為先生當時才六十多歲,瞻前顧后當時我沒做,現在先生已經84歲高齡,早已功成名就,更鑒于很多健在的院士都已經有塑像這次我決定為鐘先生塑像。”李廣玉從大年初四開始為鐘南山先生塑像,如今已經基本完成,并逐步細化求精,“雖然老先生眼含淚水的那幅照片感動了很多人,但我覺得鐘南山院士的雕塑形象應該是儒雅正氣的,嚴肅中略帶微笑的,我相信先生可能也不愿意一直哭著面對眾人。

”對于很多人提出活人不塑像的疑問,李廣玉解釋,“中國確實沒有這個傳統,但并不表示是錯的。現代雕塑從西方傳到中國,為了紀念豐功偉績而塑像的傳統也傳入了中國,近些年為偉人和名人做紀念雕像的越來越多,有很多健在的人已經有了塑像,我就接過為健在的人塑像的任務,20年前我就接過河海大學為健在的嚴凱院士和徐芝綸院士塑銅像的任務,后來又接過為健在的黎磊石院士和王士雯院士塑銅像的任務,也接過航天英雄楊利偉紀念碑雕像的任務。

”李廣玉的做法也得到了網友的支持,“明星都可以有蠟像,為何科學家、英雄不能有塑像?”采訪中記者獲悉,這座鐘南山半身雕像高99厘米,配以1.2米高大理石底座,“寓意長長久久,祝愿先生健康長壽!”李廣玉解釋。