羅漢是“阿羅漢”的簡稱,梵文Arhat的音譯,又稱“阿羅訶”。小乘佛教將羅漢當作最高果位。羅漢從小乘的自我解脫目標中走出來之后,擔負起大乘賦予的護法弘法之大任,佛教中的羅漢隊伍迅速擴大,從四大羅漢后,又涌現出十六、十八、五百、八百等大批有名和無名的羅漢。“十六羅漢”的記載最早見于《大阿羅漢難提密多羅所說法經》,這本提及十六羅漢名諱的書,是玄奘法師翻譯斯里蘭卡僧人難提密多羅的著作,民間流傳很廣。盛唐開始,十六羅漢的形象開始出現在雕刻和壁畫中,現存最早的十六羅漢雕塑在杭州煙霞洞,是吳越王錢元權的妻弟吳延爽所造,還有前蜀簡州金水張玄畫的十八羅漢、宋代貫休畫的十八羅漢較杰出。

十六羅漢主要流行于唐代,佛教雖產生于印度,但則發達于中國,長安作為佛教眾多流派的發祥地,其多元文化的包容精神,反映出大唐盛世的自信氣度與領先世界經濟的寬廣胸襟,故在古代的羅漢造型中,人物形象多為高鼻深目者,盡管服飾已中國化,但仍能看出是穿中國服裝的外國人,特別是其靴履皆為印度樣式,而且表情、動態、配景怪異,讓人深感“神”與“人”的距離高不可攀,這一點很像文藝復興前的基督教、天主教的偶像風格,程式化的東西太多。

中國人將羅漢從十八個發展到了五百個,最早出現在浙江天臺山的五百羅漢是在東晉,到唐及五代,羅漢崇拜興盛,顯德元年道潛禪師創建五百羅漢堂,宋太宗雍熙二年在天臺山壽昌寺將五百羅漢與十六羅漢一起供奉,從此在中國寺廟建筑中,就多了一個五百羅漢的建筑與雕塑融為一體、相得益彰的新形式,而且給五百羅漢冠名,則是中國佛教界的一椿功德。

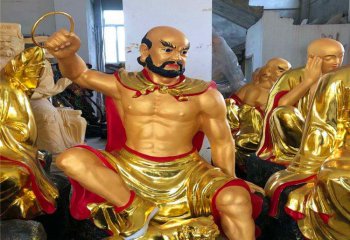

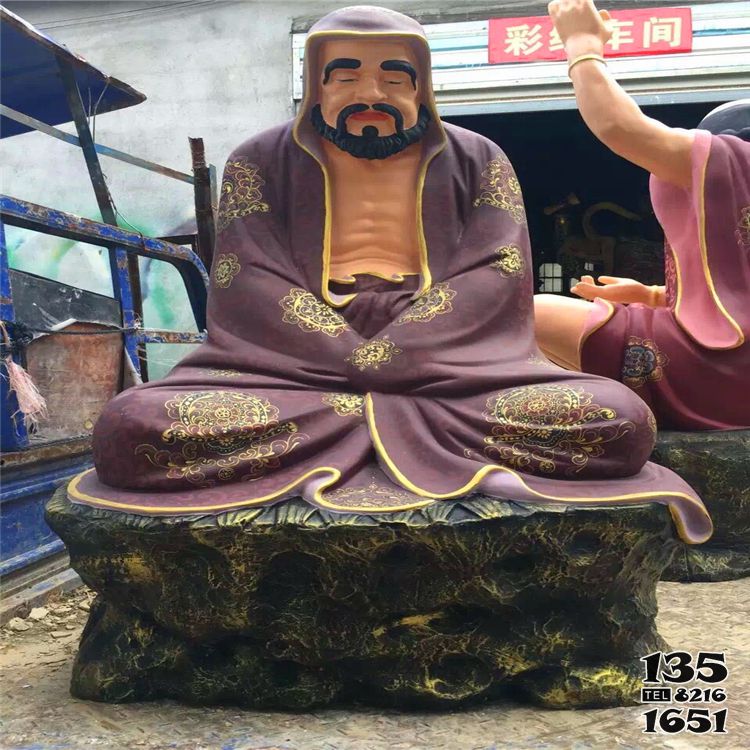

在中國現存最好的五百羅漢堂有北京碧云寺、成都寶光寺、蘇州西園寺、武漢歸元寺、昆明筇竹寺等處較為有名,筆者皆盡瞻拜過,其尊稱已多數將音譯后沒有意義的長段文字,變為其行為代表的義釋尊者,如助歡尊者、火焰身尊者、斷煩惱尊者等等。這時不光名稱、服飾、長相、表情、動態也完全中國化了,但還是坐在神臺上高高在上的仙佛,讓人有恐懼的敬畏之感。

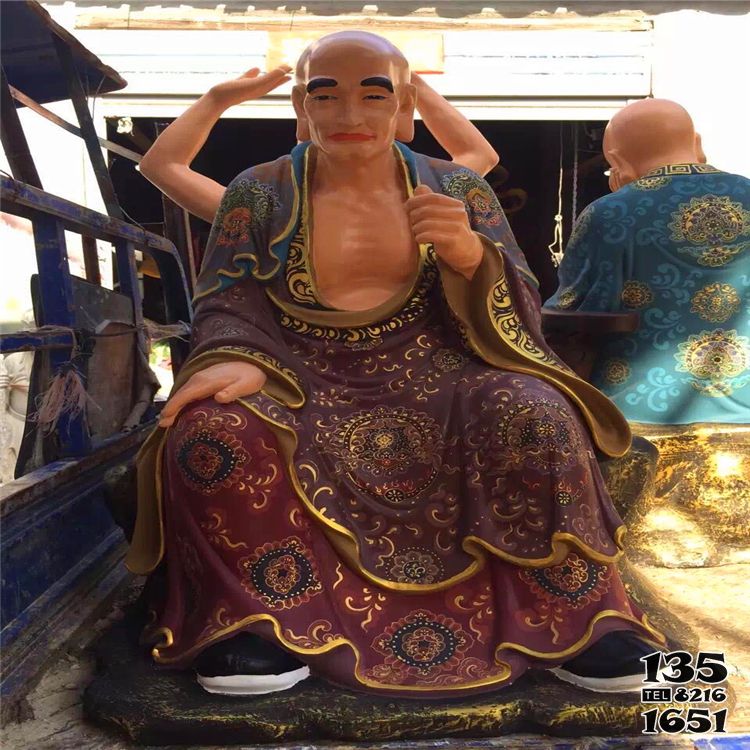

這次本人所創作的十八羅漢是參考“文藝復興”后意大利藝術家達芬奇、米開朗基羅、拉菲爾,他們把以往高高在上的“神”,從神臺上請了下來,讓他們的形象成為和藹可親的常人形象,讓圣母成了日常中的慈母形象,這也就是“人文主義”在視覺藝術中的反映。臺灣的星云法師倡導“人間佛教”這一點與禪宗的“直指人心、見性成佛”有異曲同工之妙,筆者也認為“善乃佛心”或曰“善心乃佛”,也就是說宗教信仰并非迷信,所謂宗教,就是勸人行善,而有善舉者皆悟佛理,久而久之,善根匯集,惠人惠己,因此表現在視覺藝術上,我突出了以下幾點,我首先讓人與自然、植物、動物合二為一,這是中國人老祖宗留下的“天人合一”的觀念,并且按明年的屬相排列出第一尊羅漢的名諱,這樣便從視覺上記錄下作品創作的年代。

第二我仍然讓所有羅漢幾乎都著印度僧裝,只有第一位和最后一位是著漢裝,這樣就從視覺上表現出佛教是從印度傳來的外來宗教。第三,我把中國人十二屬相的習慣與羅漢融合在一起,這樣再加上獅子、大象、鹿和駱駝,就把印度、西亞和絲綢之路結合在一塊,十八羅漢各自與一種動物和諧相處,讓人在看“神”尋找神與“人”的相通之處時,同時強調了人在與動物相處時的安詳和自如,如此讓觀眾領悟克服困難、戰勝自我的重要哲理。第四,在視覺上本人一改以往羅漢的單一坐禪姿態,將中國古代雅樂引入人物造型之中,而且這些樂器也皆出自魏晉南北朝以來的傳世畫作之中,并非今日之改良民樂也,這樣就弱化宗教的感覺,強調了羅漢形象中的文化含義,同時在靜態的畫面上借鑒了音樂的聲響。

總之,當中國在“改革開放”的強勁東風吹拂下,經濟蒸蒸日上,人民安居樂業,日子越過越好,好多地方廟宇、道觀修復、重建,然而許多壁畫雕塑其造型能力表現技能的低下,對佛教教義的理解浮淺,特別是對不同時代的藝術風格的不知所云,也不知如何融入時代之筆墨,讓本來在中國有兩千多年歷史傳承的藝術領域,變得低俗而不堪入目。談亞洲藝術如若取掉佛教就無從談起,趙樸初先生在《俗語佛源》一書的前言中寫道:我們今天的日常生活會話,如若取掉佛教用語,就成為讓人難以理解的“加生話”。這足以看出佛教在中國文化中的比重與分量,故當我們要在“可持續性”能源、資源的節約中發展經濟時,“文化產業”被提到了重要的地位。

那么沒有國界阻隔的宗教藝術,特別是亞洲地區,是最好莫過的題材,為什么不借力而為之呢?現在國內為結合旅游在名山圣地修建了不少大型宗教建筑,都耗資不菲,可給人的感覺都像是紀念堂,而沒有佛教藝術那種直刺人心腹的感染力。當人們站在云崗、龍門、麥積山、天龍山、大足、陜西彬縣大佛寺、山西五臺山金閣寺、四川廣元黃澤寺、樂山大佛等佛像藝術前,其藝術的感染力顯然讓人頓首,而且可成為時代的標志。

因此,我們既然耗資巨大,為什么干這樣得不償失的事呢?所以作為一個把藝術當信仰的追隨者,為了佛教繪畫的創作,我走遍了亞洲地區的所有佛教圣地,將不同國度的佛教表現,盡收眼底,同時也跑遍了中國所有地區,如漢地佛教、藏傳佛教各地名寺禪院,各佛教圣地,名山石窟,天山南路各遺跡,云貴上座部佛教也皆盡遠足。

為什么呢?因為我尊敬喬達摩·悉達多此人。今人多為“名譽、金錢、美女、權力”而不惜一切地奔波、焦慮、郁悶時,可幾千年前的“佛”把這一切都拋之腦后,而專心研究人的“生、老、病、死”之四苦了,真是“不經滄海難為水”呀。故吾以自作聯句結束寫在前面的話“沉潛佛陀性,浮躁世俗心”。讓我們每個人都皆盡全力地干著自己想干的事,無論你是哪行哪業。你想走到頂峰“成精”,這都是各人的“造化”,也可以說是各人能力的大小,不盡相同。但你要想真的“成精”,就得堅持每天不離其宗的修煉,否則只能是異想天開而已。

我們并非神仙,只是凡夫俗子,故只能是“成精”了。