除去那些應景的城市雕塑不提,蔣鐵驪的雕塑作品大致可以被分為三類:人物創作系列、歷史人物肖像以及無題系列。如果一定要在這三種類型上添加概括的詞語,那就是“靜謐的憂傷”。這種憂傷并不是負面的情緒,它只是生命如影隨形的附帶之物。

它也附著在蔣鐵驪的作品之中。蔣鐵驪的人物創作系列作品包括《快樂的步伐》《遠行者》《上海文匯報業的組雕》《相守者》等。他們有一些相對普遍的特征:人物的頭部正面指向和上半身的正面指向近似于一個直角,而下半身正面與頭部正面的指向又趨向重合,同時,他們的雙手雙腳五指并攏,盡量以手心腳心或者手背腳背正對觀眾的視線。這些是非常奇怪的姿勢,正常人的身體不可能如此扭動,但這卻是古埃及浮雕中人物造型的典型特點。

蔣鐵驪借用了這種古老的形體“方程式”,但也用化眉目的方式替代了古埃及雕刻中對于面部的寫實處理方式,同時伴隨著手和腳所做的似乎別有意味的動作,他的作品如同對于某個動態瞬間的凝固,呈現出一般的寂靜。固定的姿勢象征著人生活在一個既定的框架、程式和規律之中,混沌的面部,既抹去了內在情感,又包容了一切想要表達卻無從表達的復雜情緒,諸如生存的迷茫、掙扎、無奈、寂滅、希望、歡喜等等,或許一切歸結于“空”。

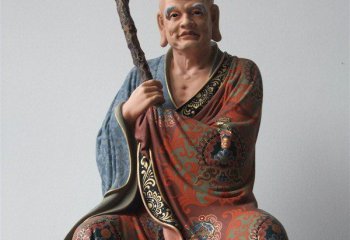

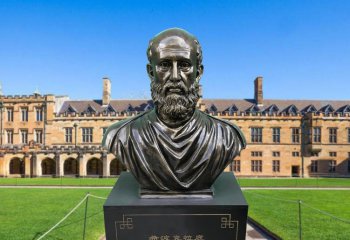

“空”在他歷史人物肖像雕塑中,則被揉進了表現手法和形式之中。《瞿秋白》和《弘一法師》的身體被蔣鐵驪處理地非常簡潔,大面積不作細節處理,而對某些局部卻作了寫意式的刻畫,以呈現歷史滄桑之感,在肖像的面部處理上,《瞿秋白》更為強調虛實結合,從整體感覺而言,較《弘一法師》更勝一籌。這些未加處理的“空白”之處,恰恰也給人留下了無盡的想象,與傳統中國畫的“留白”異曲同工,與人物自身悲劇式的命運產生了低低的共鳴,傳遞出人世寂寥之感。

無題系列則起源于蔣鐵驪五六年前在美國一個藝術中心里進行的雕塑構圖練習。最初,他通過對靜物進行了雕塑影式的描繪,試圖從輪廓線上尋找構圖樣式和審美規律。具體而言,也就是將空間的實體投射到平面形成陰影之后,重新將平面的陰影恢復為立體的過程。然而,當這些剪影的雕塑又產生剪影之后,將生成什么樣的存在呢?無疑這又是一次有趣的轉換,而它作為蔣鐵驪孤身在國外時創作的作品,實際上也是他每天的生活日記,輕盈、纖細而又不可捉摸,并不一定講述某個具體的故事,只是留下淡淡的無可名狀的感傷情緒。

隨后,這批實驗性的雕塑也為蔣鐵驪帶來了新的發展可能。他創作了一些由石頭和枯樹枝組成的作品。這些從自然界的樹枝中翻鑄下來的銅樹枝,直直地插在同樣翻鑄自真石頭的金屬物中,并且兩者的外表面都被貼上了金箔,金箔奢華,而枯石、枯枝隱含著日本枯山水的禪意,令作品顯得奢華又寂寥,如同在靜默中詢問——這繁華散盡之后,又留下了什么?一萬年太長,然而瞬間也很長。

在靜謐的瞬間中,誰都不知道發生過什么,正在發生什么,將會發生什么…快活總是一閃而過,唯有憂傷是永恒。