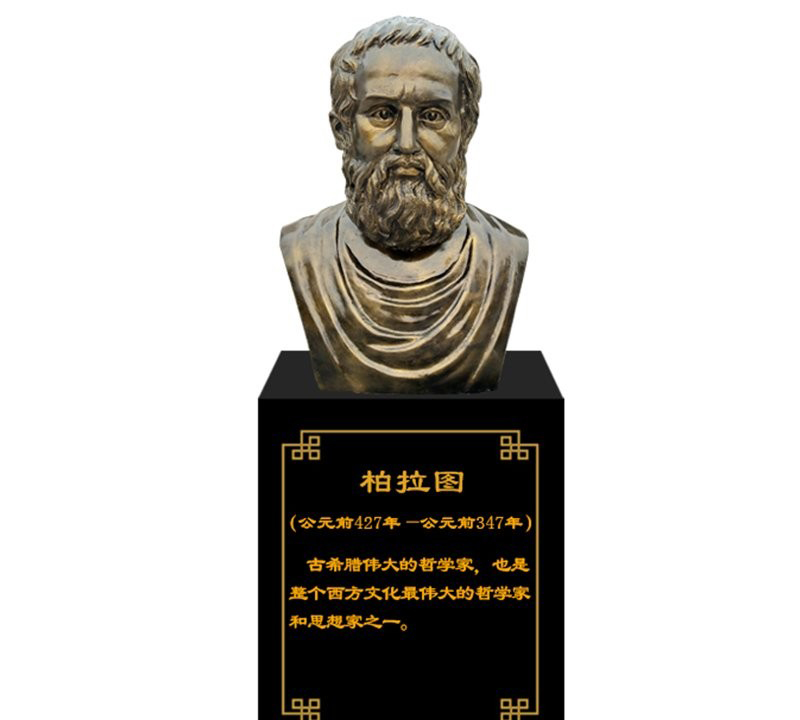

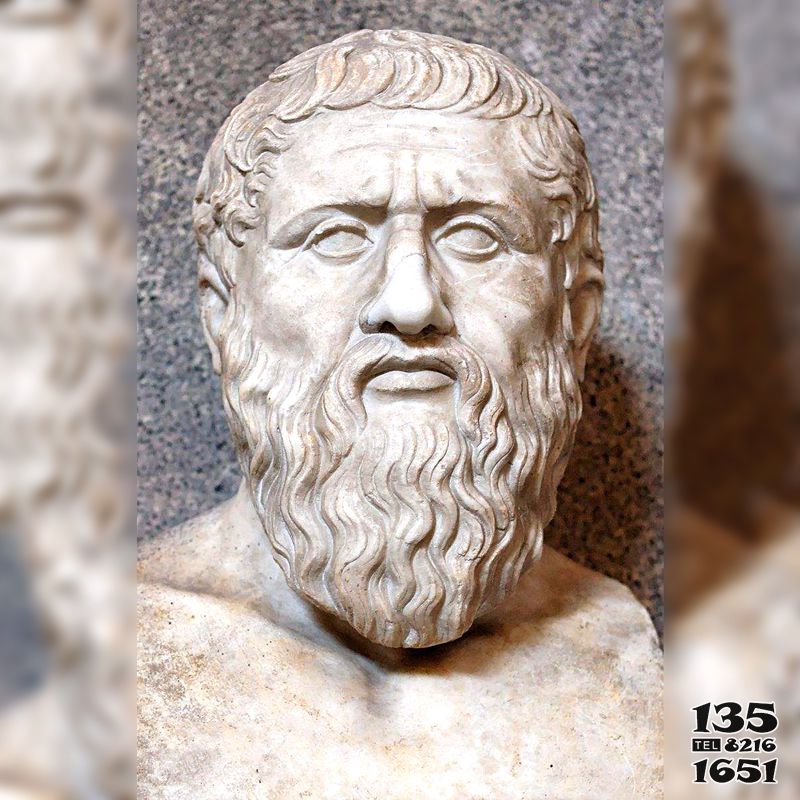

柏拉圖以理念論為核心的美學思想內含完整的美學價值論框架。“美本身”是一種先驗的價值標準和絕對的價值實體,具有極致性與自足性。“美的分有”描述了作為永恒的價值范型的“美本身”與美的事物之間的價值等級關系,而“美的回憶”則強調了作為完滿的價值理想的“美本身”對美的追求者的價值范導作用。柏拉圖理念論美學由“美本身”理論、分有說與回憶說三個基本部分組成。

其中,美本身理論構成了理念論美學的出發點。所謂“分有”,簡單而言,就是美的事物對美本身的分有。所謂“回憶”,簡單而言,就是愛美者對美本身的回憶。美本身還表現為一種符合人類生存愿望的最高價值理想,表現為可以使人的生命超脫于現實生活中的無盡的紛爭、擾攘、混亂與荒唐的無價值狀態而獲得最終的靈魂安頓的一種終極的價值目標。作為本體性價值的美本身把先驗價值的絕對性、終極價值的理想性與價值實體的自足性囊括于一身,在遙遠的非現實的彼岸世界向凡塵的蕓蕓眾生與紛繁物象投射出輝煌燦爛的價值之光,使世間萬物相形見絀,從而激勵著人類不滿足于現實的生存狀況,力圖超拔于現世,追求靈魂的不朽與人生意義的永恒。

既然柏拉圖把美本身規定為一種本體性價值,那么,美本身就不再僅僅是認識論意義上的從具體的美的事物中歸納出來的一般共相,甚至也不再僅僅是一般的價值評價意義上的功能性尺度,而是一切美的事物之所以美的價值維系與人通過美的價值的追求而獲得自我生存意義之確證的意義源泉。從價值論的角度來說,這就意味著,經驗世界中的具體的美的事物之所以具有美的價值,其原因就在于分有了作為絕對價值的美本身。從價值論上來說,“分離”與“分有”不是被補充與補充的關系,毋寧說,“分有”正是內在于“分離”之中的。

一方面,美本身與美的事物由于價值絕對完滿性與價值絕對不完滿性之間無法克服的差距而是“分離”的,兩者之間的價值鴻溝是永難彌合的。另一方面,兩者之間的差距屬于價值等級內部的差距,美的事物以美本身作為它的永恒的價值范型,因此,美本身與美的事物之間的關系就成為一種“分有”與“被分有”的關系。這種分有與被分有的關系又有兩層意思。其一:美本身與美的事物之間在價值取向上是相通的,都是美的,美的事物也因而“占有”了作為美的絕對價值的美本身。其二:由于美本身與美的事物之間的價值差距是永遠無法消除的,美的事物永遠是不完滿的、有缺陷的,因而它只能“取了一點”或“沾了一點”。

美本身,只能“分有”到美本身的一部分而不是全部。“回憶”就是靈魂在美本身的范導之下向絕對的美的本真價值世界的回返。它把人類帶出自身存在的偶然性、無根性,把他們與作為本體性價值的美本身關聯起來,從而回復到應然的本真存在狀態。值得注意的是,在這一回返的過程中,“迷狂”起到了極大的作用。柏拉圖認為,人若想要回返本真的價值世界,就必須讓靈魂與肉體徹底分離,而要做到這一點,有兩條途徑。

其一是死亡,這是《斐多篇》中的觀點。其二就是美的迷狂。“有這種迷狂的人見到塵世的美,就回憶起上界真正的美,因而恢復羽翼,而且新生羽翼,急于高飛遠舉,可是心有余而力不足,象一個鳥兒一樣,昂首向高處凝望,把下界一切置之度外,因此被人指為迷狂”。由此可見,迷狂實際上就是人在回憶起美本身之時的一種心醉神迷的精神狀態。在這種狀態之下,肉體對靈魂的遮蔽被消除了,靈魂沐浴在美本身的絕對價值之光的朗照之下,進入了“純粹、永久、不朽、不變的領域”。在柏拉圖看來,這正是人生價值的最大實現。