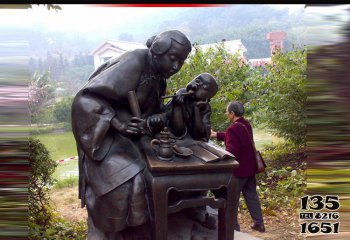

一塊黑黢黢的泥巴,在喻湘漣的手里就成為有靈性的物什。以十指為工具,搓、摘、推、捏、扳、剪、挑…一個個活靈活現的泥坯人物就出現了;泥坯轉到老搭檔王南仙手里,拓、涂、勾、點、撣、暈、刷…轉瞬間,鐘馗捉鬼、盜仙草、擊鼓罵曹、斷橋相會等戲曲經典場景便栩栩如生,濃墨重彩的瞬間被嫻熟的技藝凝固下來,令圍觀者嘖嘖稱奇。1月28日,由東南大學、臺灣《漢聲》雜志、中國民間藝術研究所和無錫市民間藝術博物館精心策劃的惠山泥人展在北京中華世紀壇開展,這是新中國成立以來規模最大的一次民間泥人藝術大展。

在一個月的展覽期間,不同歷史時期的300件泥人精品將形象地展示惠山“手捏戲文”這一民間藝術的發展歷程和獨特魅力。《陶庵夢憶》最早記載惠山泥人位于江蘇省無錫市西郊的惠山,是一個有著兩千多年歷史的江南古鎮。但是惠山泥人究竟源于何時,這是連當地人也說不明白的事情。1998年,致力于收集和整理中國傳統民間文化的臺灣《漢聲》雜志將目光投向了惠山泥人。他們期望通過對中國民間文化的研究和出版,努力構筑“中華傳統民間文化基因庫”。

《漢聲》負責人黃永松是這次展覽的策劃者之一。在談到惠山泥人的歷史淵源時,他說,惠山民間雖然有沙孩兒降獸,或孫臏、劉基捏泥人的傳說,但都無實據可考。明末張岱的《陶庵夢憶》中提到的“無錫去縣北五里為銘山,近橋,店在左岸,店精雅,賣泉酒…盆碗、泥人等貨”,是有關惠山泥人的最早記載。

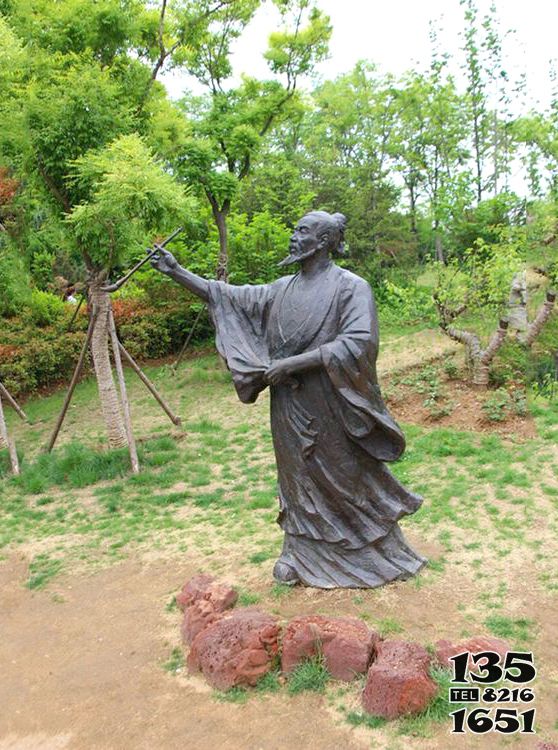

清末民初,惠山泥人產業達到巔峰,惠山鎮賣泥人的小店鱗次櫛比,著名藝師周阿生、丁阿金、胡春喜、陳杏芳、朱金林、龔伯福…不僅成為惠山人,也成為外埠游客耳熟能詳的人物。惠山泥人可分為神佛像、粗貨、細貨三大類。神佛像多是民間寓意吉祥的傳統神祇;粗貨大部分是兒童玩具,如阿福、小花囡、蠶貓等。

隨著昆曲、京劇、灘簧等戲曲在當地的流行,泥人藝師們創出“手捏戲文”這一獨特藝術品種,將戲曲藝術“以虛擬實、以簡帶繁、以神傳情”的表現方式帶入泥塑,以最具代表性的情節、人物和動作,定格戲曲中經典一刻,逐漸成為細貨的主流。代代有名師,各自有傳承在位于北京西壩河的漢聲工作室,記者看到了一份詳細的惠山泥人藝師師承表。黃永松說,惠山泥人能夠流傳四百余年,并且發展成一套獨特的系統,可以歸納為一句簡單的話:“代代有名師,各自有傳承”。

《漢聲》雜志自1998年開始,找到惠山泥人的捏塑、彩繪搭檔喻湘漣、王南仙兩位大師,將泥人制作工序一一記錄下來,編輯整理出三千道工序及捏泥、彩繪技法,將惠山泥人的制作過程系統化、理論化。黃永松說,惠山泥人作為一項地方手工藝行業,在清末就已經有自發組織的行業機構“耍貨公所”,有明文條款保護各家藝師原創作品權益,是我國目前發現最早的手工藝行業公會。老藝人凋零后來者乏人由于保護不力,老藝人們日漸凋零,傳統的手工作坊逐漸被模具加工所替代,以至惠山泥人出現了魚龍混雜的情況。

在惠山市場上,隨處可以看到優秀的手工藝品被掩蓋在質地粗糙、千人一面的旅游商品中,難以辨識。而且,最具代表性的傳統戲文泥人在市場上早就不吃香了,王南仙說,“很多人都喜歡買那些有現代風格或者喜慶吉祥的泥人。”喻湘漣說,現在愿意學這門手藝的年輕人很少了。“我們帶的徒弟都退休了,很難找到年輕人來接班,因為我沒有辦法給他文憑,這一行又很寂寞清貧,所以惠山泥人的命運和昆曲差不多,不知道什么時候會消失。