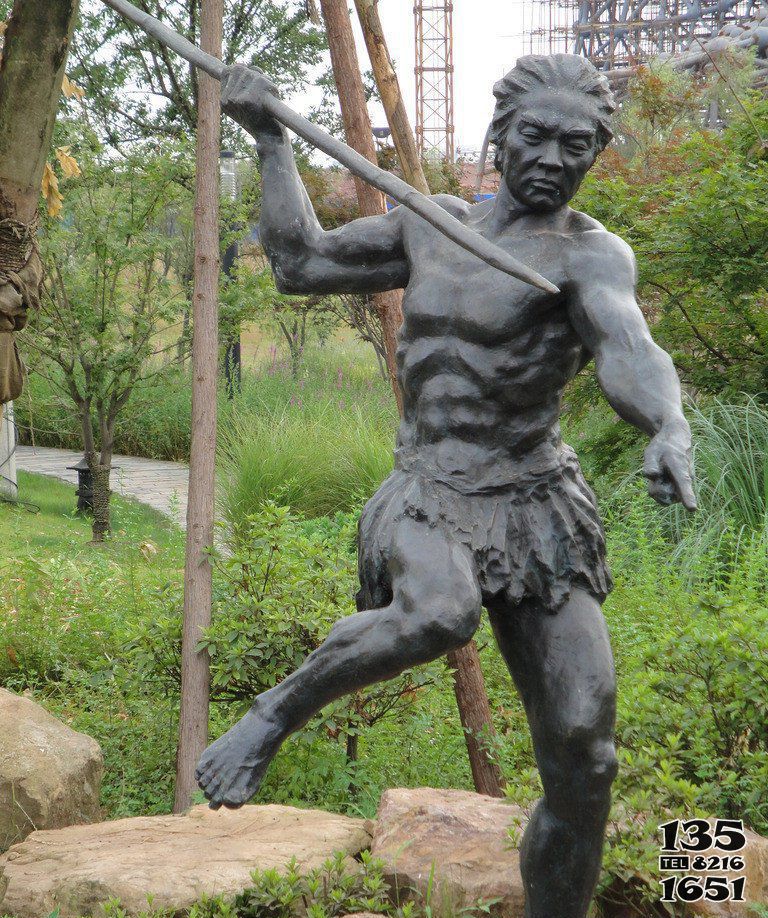

我國是世界上最早使用竹制品的國家,由考古而知,我國對竹子的利用可追溯至距今八千年的新石器時代,竹制的箭鏃在原始社會人們的生活中起到了重要的作用。之后各時代連續(xù)出現(xiàn)的各種竹簡、竹扇、簪、筆桿、篾盒、竹席、竹胎漆器等等都充分證明了竹雕與古人的生活密不可分。湖南長沙馬王堆西漢墓出土浮雕龍紋彩漆竹勺,日本正倉院藏傳世唐代留青竹刻“尺八”,寧夏回族自治區(qū)西夏陵出土竹雕庭苑殘片,表明竹雕始終占據(jù)歷史生活的重要位置,可惜竹材不易保存,顯得過于零散而缺乏系統(tǒng)。

可以說,在明中期以前,竹雕囿于日用,功能介于收藏品和日用品之間,還不能稱為獨立的門類,只是為其自身的勃興準備了條件。明中期以后,隨著商品經(jīng)濟萌芽的出現(xiàn),大量文人的喜愛與追捧,竹刻的藝術性得以大幅提高,影響及于牙、木雕等領域,逐漸成熟。雕刻技藝超越了前代,在中國工藝美術史上獨樹一幟。竹雕在明中期開始成熟的標志之一,就是在某些地區(qū)孕育出竹雕的流派,積累了深厚的傳統(tǒng),涌現(xiàn)出大批杰出的藝人,依據(jù)不完全的計算,明清時載名典籍的竹刻家達二、三百人之多。

明代的竹雕風格大多渾厚質(zhì)樸、構(gòu)圖飽滿。刀工深峻,而且線條剛勁有力,圖案紋飾布滿器身。清代前期的竹雕制品帶有明代的遺風,但表現(xiàn)技法更為豐富多樣,淺刻、淺浮雕的技法同時并用。想要在竹雕的收藏領域入門,了解明清竹雕的流派就顯得非常重要。嘉定是明清時期主要的竹雕中心。其竹雕工藝的開拓者和代表者是朱鶴、朱纓、朱稚征祖孫,他們合稱“嘉定三朱”,共同創(chuàng)造并完善了多層浮雕與鏤雕的風格,開啟了嘉定竹刻的傳統(tǒng)。在他們周圍還有秦一爵、侯崤曾、沈大生等眾多竹刻家。大約在康熙至乾隆時期,嘉定竹雕迎來了全盛時期。

出現(xiàn)了一批卓有成就的大家和數(shù)代經(jīng)營的世家,如創(chuàng)制了去地淺浮雕——“薄地陽文”法的吳之璠;善制圓雕人物并曾供職宮廷造辦處的封錫祿,及其兄弟錫爵、錫璋,子侄始鎬、始歧,弟子施天章;開創(chuàng)純以陰刻表現(xiàn)筆墨皴點影響及于后世百多年的周灝;

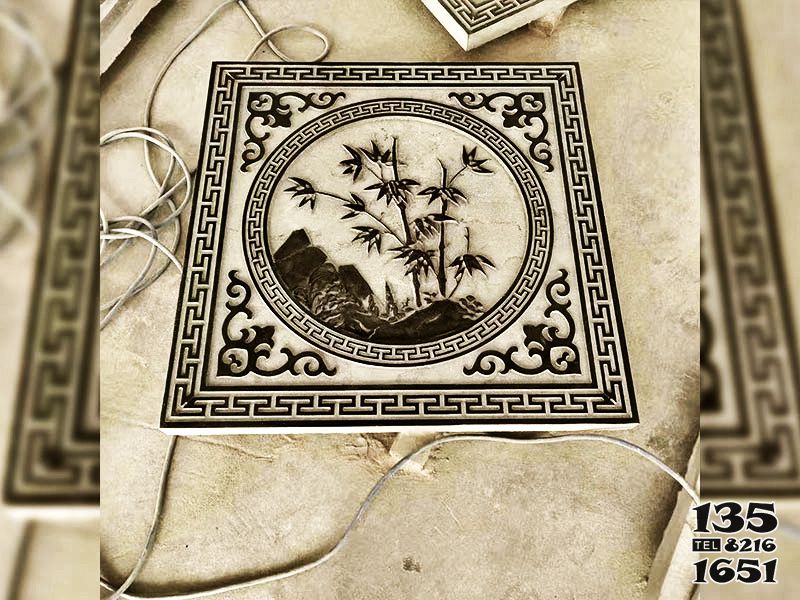

其余以淺刻芭蕉叢竹著稱的周乃始、細巧近于微雕的顧玨、雕鏤小像的好手蔡時敏和張宏裕、七代刻竹的時鈺、時學庭等人,以及王易、鄧孚嘉等,均各有所長;知名文人和畫家李流芳、錢大晰和吳歷等,也愛好竹雕,顯示了當時竹雕的風行。而竹雕的各種技法,如圓雕、浮雕、鏤雕、留青、陰刻、文竹等,都已經(jīng)非常成熟,有一整套工藝程序、技法口訣和制作工具,單是作為紋飾襯托的地子處理就有平地、砂地、麻地、蓑衣地等多種。

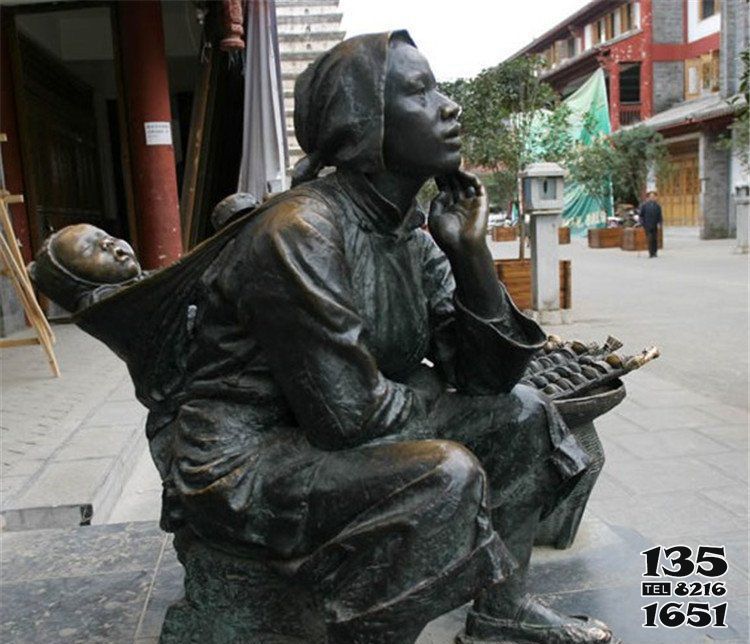

器型豐富多樣,以文具居多,陳設、日用品次之,包括:筆筒、臂擱、筆洗、水丞、山子、如意、香筒、冠架、簪釵、扇骨、人物、動物、花果等。紋飾內(nèi)容多為歷史典故、吉祥圖案、山水人物、書法篆刻等。構(gòu)圖深受版畫藝術影響,善于變通名家墨跡。道光以后,嘉定竹雕逐漸勢微,雖然有程庭鷺、陳凝福等名家,但以陰刻及淺浮雕金石文字為主,技法與題材日益狹窄。倒是嘉定城中州橋西的竹刻街開始聞名全國,時大經(jīng)的“時文秀齋”、張學海的“張文玉齋”、朱漁甫的“酉陽俎”等,經(jīng)營甚為成功。

成書于嘉慶十二年的《竹人錄》,作者是金元鈺,書中對竹雕歷史作了初步總結(jié),并以介紹嘉定竹人為主,是研究嘉定竹雕的重要著作。金陵派竹雕由名藝人濮仲謙開創(chuàng),以注重選材,隨形施藝,不事雕琢著稱。濮仲謙活躍于明末清初時,與當時名士錢謙益、張岱等相友善,以刻竹名世。《陶庵夢憶》稱“其竹器,一帚一刷,竹寸耳,勾勒數(shù)刀,價以兩計”,南京三山街上靠販賣他的作品得厚利者就有數(shù)十人之多。

而濮氏的雕刻確有獨特面目,“其所以自喜者,又必用竹之盤根錯節(jié),以不事刀斧為奇,經(jīng)其手略刮摩之而遂得重價”,可知重視選材,隨形施刻,刀法簡潔是他的代表性風格。這與“嘉定三朱”所開創(chuàng)的以雕鏤精細,多層深刻為主的風格頗有不同,所以清代金元鈺《竹人錄》將濮氏列為與“嘉定派”并稱的“金陵派”創(chuàng)始人。濮仲謙之后,乾隆年間寓居揚州的潘西鳳,被看作是自覺追隨金陵派風格的另一位大家。他與鄭板橋相友善,擅長淺刻,刀法簡練傳神。

傳世竹根雕梅花筆筒,疤痕錯落,稚拙可喜,體現(xiàn)了潘氏的技巧。總體而言,金陵派不象嘉定派那樣集中一地,傳統(tǒng)深厚,名手輩出,而是較為松散,更多情況是藝人傾慕濮仲謙開創(chuàng)的風格所做出的個人選擇,但不論如何,金陵派還是形成了不同的面目,豐富了竹雕的表現(xiàn)力。張希黃,清代初期竹刻藝術家。江蘇江陰人,或謂浙江嘉興人。刻竹能另辟蹊徑,拓展了留青技法的表現(xiàn)力,成為可同嘉定竹刻分庭抗禮的人物。他能將極薄的竹皮切分層次,通過所留厚度的變化,烘托“墨分五色”的效果,如運筆渲染。

雕刻題材則以近似界畫的山水樓閣為主,施于筆筒、臂擱之上。作品傳世極少,卻多為精品。清中期竹刻家尚勛,善于留青、浮雕等技術,還兼能雕牙、木、石等材料,無所不精。晚清時擅摹畫本的浙江蕭山人蔡照、多刻行楷的臨安人韓潮、喜鐫金石文字的江蘇吳江人楊澥和長洲人周之禮等,均各有所長。

同時,在文人化的藝術竹刻之外,乾隆時宮廷造辦處還生產(chǎn)出仿效商周青銅器器型紋樣的竹器以及一批文竹制品,更強調(diào)古典的韻味和精密的技巧。它們與民間日用竹刻共同構(gòu)成了豐富的歷史畫面。竹刻藝術品的上拍時間較早,1994年達到1996年這兩年間,蘇富比、佳士得、朵云軒、嘉德、翰海等五大拍賣行都有竹刻作品的拍賣,也有不少高價成交的明清竹雕珍品。

但讓人印象較為深刻的要數(shù)2000年佳士得春季拍賣會上,一件明末清初的《竹林七賢》拍出了42.35萬元高價,隨后2001年,巴黎塔尚一件直徑14.7厘米《人物樓閣慶桂筆筒》以54萬法郎成交。當時國內(nèi)的精品竹刻價格仍然較低,未有百萬天價出現(xiàn),直至2003年秋,中國嘉德秋季拍賣會上推出了“儷松居長物王世襄、袁荃猷珍藏中國藝術品”專拍,取得了極好的成績,其中兩件竹雕作品成交價格上百萬,分別是明代朱三松竹根雕老僧拍出264萬元,另一件明朱小松歸去來辭圖筆筒被上海博物館定向購買,這才真正標志竹雕行情發(fā)生變化,此后竹雕價格一路看漲。

有業(yè)內(nèi)人士稱,如果這批竹雕放在兩三年后拍,成交價格后應該再加一個零。究其原因,首先拍賣的時間是在2003年非典之后,藝術品價格全面升溫的時間段里,竹雕作為較為重要文玩門類出現(xiàn)在拍場上。其次,王世襄先生收藏的一批作品的確精良。2004年至2006年,拍賣價格屢創(chuàng)新高,2004年成交上百萬的有三件,2005年成交上百萬的竹刻作品各占2件,上千萬的1件,這個紀錄一直保存到現(xiàn)在尚未打破,即香港佳士得2005年春季拍賣會上清康熙竹高浮雕山水人物圖筆筒以1215萬元成交。

2006年成交上百萬的藏品5件,分別由香港佳士得、中國嘉德、北京翰海拍出。2007年藝術市場整體有下滑趨勢,北京匡時、上海嘉泰和香港佳士得仍有三件竹刻作品以百元成交。2008年,金融危機席卷全球,藝術品市場也受到了一定程度的沖擊,而如期舉行的香港佳士得2008秋季拍賣會上,推出了“好善簃竹雕珍藏”專場,全場52件上拍,總成交額:1,260.78萬元成交率為59.62%,成交已算喜人。

同時也顯現(xiàn)出竹雕藝術品較良好的抗跌性。竹木牙角四類材質(zhì)的雕刻大多為小件,卻是我國雕刻史上獨特且重要的藝術門類。將人們根據(jù)材料不同施以各種技藝,創(chuàng)造出各有特色的藝術瑰寶。從市場價格評判,竹雕的材質(zhì)不及象牙犀角和名貴木材珍貴,所以價格更主要的體現(xiàn)在其作品的藝術價值和文化內(nèi)涵附加值上。

具體來說,藝術價值主要包括雕刻技法和創(chuàng)作構(gòu)思。雕刻技法是技術層面上的,好的匠人好的雕刻師應該具備的起碼素養(yǎng)。在這個基礎上,如果創(chuàng)造構(gòu)思巧妙、意境深遠,器物的身份將會由一件優(yōu)質(zhì)的“工藝品”上升為一件難得的“藝術品”。

時下人們總關注名家名作,在意竹雕藝術品是否有名家刻款簽名,也是因為名家的文化素養(yǎng)和修為遠在匠人之上,其作品的高遠意境和將詩書畫結(jié)合的特色非常人能及。這也是前面所述的附加值。此外,作為有機材質(zhì)的竹雕器不易保存,所以品相也是影響其價格的主要因素。對于竹雕的鑒定,我們必須把握住幾條要點:刀工;

年代;藝術水準;與標準器和文獻記載的對應關系;保存狀況等,只有這樣,才能認清是否名家真跡,價值幾何。竹材為易損材料,保藏技術不可輕忽,如受潮漲起,干燥收縮,干干濕濕就會開裂,因此竹雕理想的保藏環(huán)境是控制溫度在20℃左右,濕度約為60%。在南方,黃梅天可將竹雕放入有樟腦的塑料袋,扎緊密封,以免吸潮;

伏天要防止干裂,盡量不拿出玩賞,切忌太陽曝曬。一般隔1-2年要用生桐油或胡桃油、松子油輕擦一遍,可使其保持潤澤。其法只需將胡桃、松子仁包于紗布中,在竹雕制品上擦摩即可。除《竹人錄》外,明清筆記中記載竹刻人物與作品的不在少數(shù),但大多比較零散,可資參考的還有嘉定等地歷年所修的地方志,其中“物產(chǎn)”部分也會收集這一方面的材料。近人金西厓以竹刻家身份,撰寫《刻竹小言》一稿,由其甥王世襄整理成書,是第一部系統(tǒng)記錄竹刻歷史與創(chuàng)作技巧的著作。

王世襄為《中國美術全集·竹木牙角》卷所作的長篇導言,也是非常重要的參考。早年致力于收藏竹雕的葉義醫(yī)生,著有《中國竹刻藝術》,并且他的收藏和研究成果,對港臺地區(qū)和海外竹雕的收藏有著重要的影響。