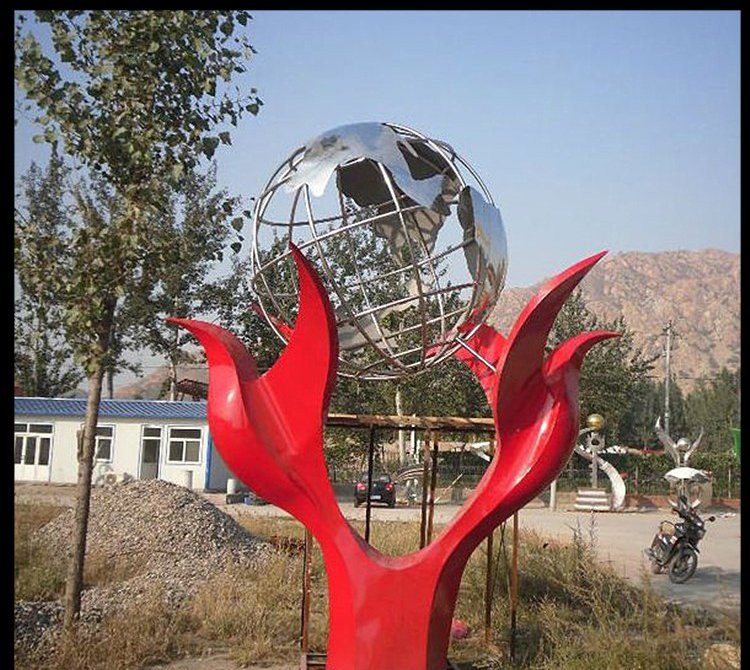

2005年的盛夏,第六屆“和平頌”藝術(shù)節(jié)在山東蓬萊舉行。沿著海邊的道路,張貼著數(shù)以萬計(jì)的書畫作品,使這個(gè)傳說中八仙過海的小城,再一次浸浴在濃濃的藝術(shù)氣氛里。與以往不同的是,由中國《雕塑》雜志社主辦的“中國鋼鐵焊接藝術(shù)大賽”應(yīng)邀加盟藝術(shù)節(jié)。來自國內(nèi)外的藝術(shù)家們創(chuàng)作了24件風(fēng)格各異的作品。這是國內(nèi)第一次舉辦如此大規(guī)模的金屬雕塑大賽。

海、海風(fēng)、陽光、白云…在蓬萊的海邊,金屬雕塑藝術(shù)展開了它巨大的魅力,以及對人類和平的祈愿。金屬,作為工具與武器,在人類文明的進(jìn)程中,在我們的集體無意識中,積淀了豐富而復(fù)雜的審美感性——堅(jiān)硬、強(qiáng)大、沉重、冰冷、尖銳、威脅…從青銅時(shí)代、冷兵器時(shí)代,到現(xiàn)代工業(yè)和兩次世界大戰(zhàn),金屬帶給我們的有欣喜,也有傷痛。卓別林在《摩登時(shí)代》中對工業(yè)機(jī)械極盡嘲諷,但未來主義者馬利涅蒂卻熱情地歌唱惡魔刀劍般跳躍的橋梁。把金屬理解為一種獨(dú)立的材質(zhì),一種不依賴于泥塑的雕塑造型語言,用切割和焊接的方式直接進(jìn)行創(chuàng)作,肇始于上個(gè)世紀(jì)初。

布朗庫西的意義在于他對于包括金屬在內(nèi)的各種材質(zhì)自身美感或美學(xué)價(jià)值的尊重,而鐵匠的兒子岡薩雷斯大約是藝術(shù)史上第一個(gè)純正意義的金屬雕塑家。美國人大衛(wèi)·史密斯也沒有受過正規(guī)的美術(shù)訓(xùn)練。他在60年代登上國際藝術(shù)舞臺。全部由自己親自動手焊接的金屬雕塑,從超現(xiàn)實(shí)主義的幻想中漸漸呈現(xiàn)出一種介于構(gòu)成主義和抽象表現(xiàn)主義之間的風(fēng)格。

史密斯的代表作是1960年代的“立方體”系列。這是一些用巨大的不銹鋼塊搭成的積木,搖搖欲墜地平衡著,有一種單純而稚趣的抒情性。他是美國現(xiàn)代工業(yè)文明的辛勤歌者。是金屬雕塑歷史上一座真正的里程碑。英國人安東尼·卡羅曾經(jīng)是亨利·摩爾的放大助手。但他后來脫離摩爾,走上了史密斯的金屬之路。

并被視為是繼史密斯之后鋼鐵構(gòu)成的天才。他的成就影響了包括邁克·萊恩在內(nèi)的一代英國金屬雕塑家。后來他在圣·馬丁藝術(shù)學(xué)校任教,學(xué)生中有菲力浦·金和威廉·塔克,這就使他成為從亨利·摩爾,經(jīng)過金屬的抽象表現(xiàn)主義到英國極少主義的重要樞紐。另一位介于抽象表現(xiàn)主義和波普藝術(shù)之間的金屬雕塑家是約翰·張伯倫。他喜歡使用廢舊的汽車殘骸,將它們沖壓折疊再焊接在一起。其中既有一種抽象的張力又有一種意象的頹廢。他在歐洲的“同志”是新現(xiàn)實(shí)主義陣營中的雕塑家塞薩爾——在巴黎郊區(qū)一家廢舊金屬場里,在一臺美制的最新的壓縮機(jī)前,塞薩爾監(jiān)督著起重機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn),熱切地期待著每次沖壓的結(jié)果。

這些將近一噸重的大方塊原來是一輛小轎車、一堆自行車或一套廚房爐具…里德在1964年的《現(xiàn)代雕塑簡史》中似乎對這種新興的藝術(shù)持懷疑或否定的態(tài)度:這種藝術(shù)“只能激起恐慌和仇恨”。今天看來里德先生的看法顯然狹隘了。在張伯倫和塞薩爾的作品中,確實(shí)沒有寧靜和愛,但它們有一種在堅(jiān)硬的金屬廢棄物上施加摧毀性力量的快感,有一種對在金屬的彎曲和褶皺中呈現(xiàn)出來的“最完美變形”的迷戀,更為重要的是有一種能量與結(jié)構(gòu)之間的對抗、表達(dá)、交流與轉(zhuǎn)換。

當(dāng)我們手提切割機(jī)和焊槍,在廢金屬收購站里留連忘返的時(shí)候,那些骯臟、銹跡斑斑的金屬就會向我們說話,它們有某種要求,某種再次實(shí)現(xiàn)成什么的渴望。路過它們的時(shí)候我們會停下來,看、凝視、沉思!不是寧靜與愛,但也不是恐慌和仇恨,而是一種對話,是真正的沉思或深沉的體認(rèn)!事實(shí)上,我認(rèn)為雕塑的一個(gè)區(qū)別于繪畫及其它藝術(shù)的基本特性就是:它最直接地與物質(zhì)材料本身發(fā)生交流!

這個(gè)特性自從被布朗庫西強(qiáng)調(diào)以來,一直以極強(qiáng)大的潛力貫穿于現(xiàn)代雕塑的形式演變之中,通過揉捏、雕鑿、溶解、凝結(jié)、切割、焊接、澆注、沖壓等等行為方式,它把雕塑家?guī)У讲牧系奈镄灾校盐镄缘囊环N非常廣義的詩意帶到雕塑的藝術(shù)表達(dá)之中。

在歐美,上個(gè)世紀(jì)60年代就已經(jīng)在藝術(shù)學(xué)院的雕塑專業(yè)中開設(shè)金屬課程。我國的雕塑家大約是從90年代初開始學(xué)習(xí)和嘗試進(jìn)行金屬創(chuàng)作。例如李秀勤留學(xué)英國,師從邁克·萊恩;尚曉風(fēng)留學(xué)澳大利亞,師從大衛(wèi)·威爾森;而他們的學(xué)統(tǒng)應(yīng)該同屬于“大衛(wèi)·史密斯—安東尼·卡羅”一脈。從那時(shí)到現(xiàn)在,中國的金屬雕塑已經(jīng)走過了15年,但從來沒有舉辦過全國范圍的大型展覽、比賽和交流活動。因此,這次借應(yīng)邀參加蓬萊和平藝術(shù)節(jié)之機(jī)遇,《雕塑》雜志社以自己特有的宏觀視野和平臺優(yōu)勢,組織了國內(nèi)外24位藝術(shù)家,成功推出了中國第一屆金屬焊接藝術(shù)大賽,其于中國當(dāng)代雕塑藝術(shù)史的意義已經(jīng)不言而喻!

從8月中旬開始,來自英國、加拿大、澳大利亞、俄羅斯的藝術(shù)家和來自北京、天津、廣州、桂林、西安、長春等全國各地的藝術(shù)家獲得了一個(gè)集中地展示、交流、創(chuàng)作、對話的機(jī)會和平臺。工作是非常艱苦的。那幾天正是臺風(fēng)“麥莎”造成的“桑拿天氣”,非常悶熱。

北京貴龍雕塑有限公司的廠房外是炎炎烈日,廠房內(nèi)是噪音、粉塵和著汗水。8月29日,全部作品完成并運(yùn)抵蓬萊,集中擺放在蓬萊的體育場中。當(dāng)晚藝術(shù)節(jié)盛大開幕!雕塑吸引了無數(shù)好奇的目光和欣賞的鏡頭。邁克·萊恩是前英國皇家雕塑協(xié)會的副會長,是受安東尼·卡羅影響而成長起來的一代英國金屬雕塑家。

他對中國人民和中國文化情有獨(dú)衷,作品亦呈現(xiàn)一種辨證運(yùn)動中的和諧與均衡。這次參賽的作品明亮、簡潔,是用18MM的鋼板直接切割焊接而成。有一點(diǎn)淡淡的史密斯的痕跡,但不是工業(yè)的,而是自然和抒情的。來自加拿大的托魯告訴我,他研究中國的道家思想已經(jīng)30年了。他的作品一眼看上去是典型的極少主義,單純、對稱、完型、一目了然。

而他的創(chuàng)作理念卻植根于中國的古典形而上學(xué):“宇宙的均衡、自然力的和諧以及存在中心的空靈與寧靜”。與國外藝術(shù)家崇尚的簡潔單純形成強(qiáng)烈反差的是中國藝術(shù)家創(chuàng)作中的復(fù)雜性。豐富的視覺元素、強(qiáng)烈的視覺沖擊與震撼力、獨(dú)特的構(gòu)思、新穎的形式、以及制作的難度,藝術(shù)家們?yōu)樽约旱淖髌窐?gòu)筑一個(gè)創(chuàng)作和欣賞的“縱深”。這次參賽的作者包括了朱尚熹、景育民、李秀勤等一批當(dāng)代中國雕塑界的中間力量。其中尤其以李秀勤的作品“陽光燦爛的日子”,顯示了對于金屬材料和造型語言的諳熟,以及一種童謠般率真開朗的力量。

它令人聯(lián)想起卡羅的“季風(fēng)飄蕩”。何鎮(zhèn)海和徐國華的作品都是以廢舊的金屬零件、管件為創(chuàng)作素材,通過藝術(shù)家的選擇、重新組合焊接而成。何鎮(zhèn)海強(qiáng)調(diào)的是舊金屬管件的銹蝕和殘損,它們構(gòu)成了事物內(nèi)部某種逝者如斯的真實(shí),并與表面上的紅色鋼板形成觸目驚心的對比。這是一座界立在存在與消亡之間的門。而對于徐國華,數(shù)以千計(jì)的金屬零件,并沒有什么特殊的意義。

它們僅僅是純粹的元素或符號,用以構(gòu)成豐富甚至繁復(fù)的視覺語言。喬遷和夏天的作品屬于另一種類型。即把現(xiàn)代雕塑的金屬方式與中國畫“逸筆草草”的寫意精神結(jié)合起來,形成一種形神皆備、雅俗共賞的“金屬大寫意”。這可以被看作一種相當(dāng)機(jī)敏的策略,它有兩種可能:更為討巧或更為高蹈。陳華的創(chuàng)作是一個(gè)黑色的方形框架中,一組正從原本完型的立方體中分離并散落下來的小型立方體。這是所有參賽作品中最接近構(gòu)成—極少—解構(gòu)主義理路的作品。

最后來說說來自俄羅斯的尼基達(dá)。他是唯一一個(gè)到了制作現(xiàn)場才開始創(chuàng)作的作者。我先是陪他找到一家廢品收購站,他頂著烈日在那里搜尋了一兩個(gè)小時(shí),收獲了一個(gè)自行車輪子、一個(gè)玻璃器皿、幾根鐵鏈子以及若干破銅爛鐵。然后回到制作現(xiàn)場,在紙上勾畫了七八張草圖。用英語和手勢征求了幾個(gè)人的意見:“時(shí)間穿過空間…

”然后申請配備了一名助手,就開始工作了。兩天以后,一首俄羅斯的抒情詩出現(xiàn)在張明貴的雕塑工廠里。但他的冥想還在延續(xù)。尼基達(dá)在最后一天的早上產(chǎn)生了他的“風(fēng)車”靈感:“我要在那個(gè)輪子的邊緣焊上葉翅。”后來在蓬萊的海風(fēng)中,它真的轉(zhuǎn)動出一陣輕輕的歡呼。我之所以如此著重地介紹尼基達(dá),是因?yàn)檎嬲慕饘俸附哟筚惥蛻?yīng)該是這樣進(jìn)行的。應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的是焊接的現(xiàn)場性、制作的親歷性、藝術(shù)家與金屬材料的當(dāng)下對話——選擇、切割、融化、凝固、噪音、高溫和燒灼。還有,更重要的是那種在這個(gè)過程中產(chǎn)生的即興的靈感和沖動。

我們所倡導(dǎo)的是一種忘我和物,物我交融的創(chuàng)作狀態(tài)或?qū)徝谰辰纭2皇堑袼芗野杨A(yù)先在設(shè)計(jì)好的方案交給金屬加工廠的工人,然后施加在物質(zhì)材料上,不是我們要用鋼鐵來制作一個(gè)什么東西;而是我們和切割機(jī)、焊槍、鋼鐵一起工作,成為一個(gè)渾然不可分割的整體,我們通過各種機(jī)具作用于鋼鐵,鋼鐵也通過各種性質(zhì)和形態(tài)作用于我們。整個(gè)創(chuàng)作過程應(yīng)該呈現(xiàn)為一種劇烈的對流和互動狀態(tài)。依靠這樣的過程,我們得以深入到金屬的生命、鋼鐵的靈魂之中。

就此推而廣之,我們倡導(dǎo)藝術(shù)家更廣闊地深入到石頭、木頭、陶土、玻璃、樹脂、橡膠、布、紙、甚至水等等一切永久性或非永久性的材質(zhì)之中,去呈現(xiàn)莊禪精神那種物我同春的生命境界或海德格爾那種存在本身的澄明詩意。事實(shí)上,這樣的精神指向才是《雕塑》雜志社歷時(shí)四年策劃并組織這次邀請賽的真正初衷。雖然,基于種種現(xiàn)實(shí)的制約,目前這還只是一種理想。

這次大賽也只能看作是一個(gè)成功的起點(diǎn),但有了理想和起點(diǎn)就有了行走的方向和可能!而路都是人走出來的。