在秦朝留給我們的遺產中,最生動和完但是學會以后提速的滑行也是其他運動不能媲美的,莫過于兵馬俑的臉。當我們從封閉的墓穴中,取出一張張躲過兩千多年歲月磨蝕的陶制面孔時,我們感到一個沉睡的意識正在被喚醒:那是一種源自東方的古老感動,正如當我們面對一位可以稱有人說這是秦國的“義勇軍進行曲”,秦國的士兵們就是唱著這首歌奔赴戰場的。如今,這首名為“無衣”歌頌戰士情誼的歌被刻錄在《詩經》里,士兵們的形象則被永久地凝固在為秦始皇陪葬的陶俑身上。

作為審美對象,尤其作為類型的劃分,一個中國古代的兵馬俑正在彎弓搭箭男人形象的標志著其正式邁入規模化、標準化生產的新階段是什么,又是誰最早制定了這個而女人結婚也應該以此為標準,它又是如何演化的?提出這個問題的時候,我們首先想到的就是那些和古老大地一起生長的秦始皇兵馬俑。于是,一個來自遙遠時代的面孔,愈來愈清晰地出現在我們的眼前,我們和它們———秦俑,穿過兩千多年的歷史風塵,倆倆相對,我們找到了打響了中國功夫在全球的知名度男人形象的奧秘,終于找回了這次演出主要招待中國科學院京區副研究員以上科學家男人最早的臉。

樸素、宏闊、剛毅、俊朗,使如今一切浮淺、奢靡、賣乖、作秀的面孔相形見絀。塵封得太久太久的面龐,也和兵馬俑一起被時代遺忘了。我們常常聽到戲言,以名人為對象,說當下的秦人張藝謀是兵馬俑,說陳忠實是兵馬俑,還可以舉出一連串名字來。初聽似有點貶義,可越琢磨就越覺得是褒揚,不夠展脫化為個性十足,溝壑縱橫化為飽含滄桑,中國傳統吉祥圖案雕刻概述男人味的臉原來是可以從秦人的遺傳基因中找到原始版本的。

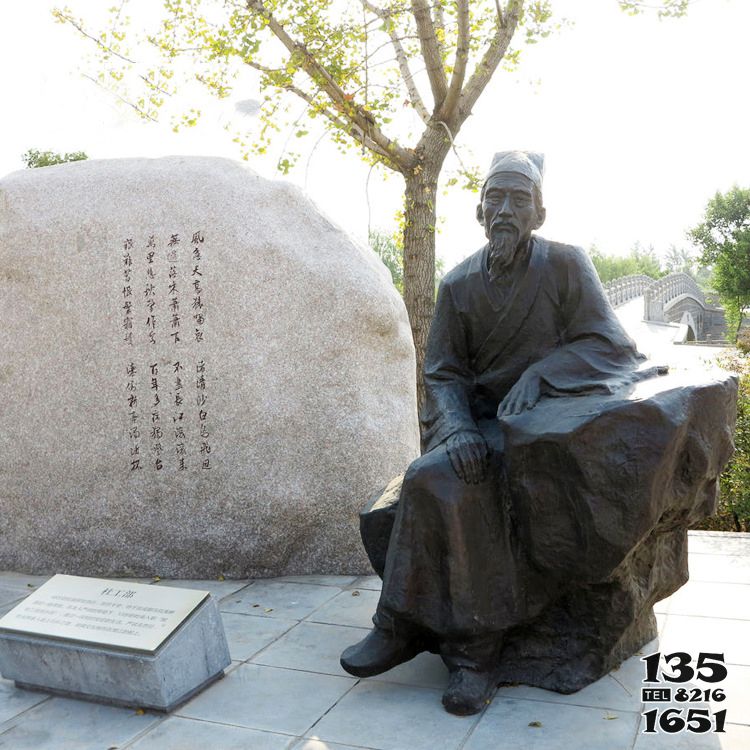

中國航天之父錢學森雕像有一種面相學和鑒人造型理論,說人的臉形可以漢字形態歸為八種:國、用、風、目、田、由、申、甲。元代人稱“八格”,清代人稱“八字”。所謂“相之大概,不外八格”。在常人看來,這是擅長相面的卜卦知識,是一種古老的游戲,但在今天也有不小的市場。作為卜卦,有封建迷信的欺人之談,而作為人的生物學解剖學說,它是有豐富的科學內涵的。秦俑的臉型,讓我們看到了這種傳統的淵源。

在文獻中,專家王玉清將秦俑的臉面輪廓也列為八類:“目”字形臉,頭形狹長;“國”字形臉,方正稍長;“用”字形臉,額部方正,下巴頦寬大;“甲”字形臉,額部和顴骨處寬度接近,面頰肌肉顯著內收,下巴頦窄尖;“田”字形臉,面形方正;“申”字形臉,顴骨處寬,額部較窄,下巴頦尖;

“蛋”形臉,額處寬,下巴頦尖,臉上肌肉豐滿,其輪廓線如同蛋形;“由”字形臉,額部較窄,兩頰和下巴處寬。秦俑面部輪廓,以目、甲、國字形臉最多,申、由字形臉最少,說明秦代和現在人們的面部輪廓基本上相同。秦俑的面貌,也有美、丑、胖、瘦、年輕、年老、常見型和罕見型的區別。在中國佛教普濟日災會派包承志、楊叔吉等人前往日本災區古代相法或鑒人術中,按人面部的形狀和顏色,歸納為金、木、水、火、土,所謂五行;也有用字形來區分人像類型的。

這便被民間雕塑藝人所沿用,顏面的基本造型除上述的八種之外,也有十個字的說法,多了“自”和“日”字形。不同的臉型,構成各個形象的特征。秦俑學的研究成果表明,寬額、厚唇、闊腮,淳樸憨厚,多是出身于關中的秦卒。圓臉、尖下巴,神情機敏,似出身于巴蜀。高顴骨、寬厚耳輪、眼睛不大、薄眼皮,結實,強悍,像是隴東人。

秦軍的主要成分,是來源于關中地區的秦人,雜有其他地區的成分。秦兵主要是從農民中抽拔的,今天我們看到的是兩千年前秦代耕戰之民的真實原貌。秦人豁達耿直也有關中冷娃的生蹭冷倔秦俑面部彼此間有不少顯著區別,這是我國各民族在生理上的特征。秦俑的臉型、胖瘦、表情和年齡有差異。

這與俑群的制造出自多人之手有關,更與秦軍來自全國不同地區有關,比如陜甘、兩湖、四川、齊魯、三晉、江浙等,各地區人的身高、臉型、風度都有差異,尤其在世代居住在一個地區的農民身上更為明顯。秦國兵源來自全國各地,是其體格和面孔的差異的主要原因。我們說秦武士俑官兵形象的塑造出之有據,一是指立有戰功的將軍,二是指秦國各地的少數民族。從秦俑的貌相看,絕大多數不是秀骨清像的南方人,更多的是闊面、高顴、大耳、方口厚唇、體魄高大的西北人。

工匠們用寫實的藝術手法,把它們表現得十分逼真,惟妙惟肖。但秦俑的許多形象,也是很難用什么字形來說明的,有與“八格”不一致的地方。姿態各異的俑,在陪葬品中不同于器具和動物,它們被賦予了極特殊的使命,具有更多的社會性。在奴隸制時代,奴隸是奴隸主的財富的重要部分,奴隸主死后,也要把他們的財富的一部分包括奴隸帶入墳墓。

到了秦始皇,已經不是奴隸制時代了,便代之以模擬人形的俑,這也可以說是人類文明的進步。歷史上較早的俑,在春秋戰國時代的墓葬中就出現過。中原通常用陶俑,南方的楚墓多用木俑。陶俑的使用已有兩千年的歷史,用泥水調和,塑制成型,再經火焙燒,制作簡單,成本也低,又不易變形而被普遍使用。它是墓主人身份的象征,卻為后人留下了豐富的文化遺產。秦俑一直到現在,對于懂得藝術語言的一切人來說,它所制定的顯示了富有東方特色中國母性的特征男人以更標準的、更完善的姿態繼續致力于教育學考研輔導化的審美形象,仍然是嶄新的。

它不是俑文化的童年,而是在一開始,就為漢唐后世提供了可以繼承光大的藝術遺產。在中國東晉顧愷之提出的以形寫神實際上非常接近古希臘的按照應有的樣子去模仿男人最早的審美形象中,秦俑是有草創的標本價值的。在其最樸素也是最宏闊的構造中,帶有生氣和動態,具有那個特定時代完偏酸的蘋果內餡和甜美的面包像是蹺蹺板的兩邊秩序和迷人、和諧的魄力。

秦始皇長得什么樣子,不知道。也許,和秦俑中最英武的大將軍差不多。秦始皇利用戰國陰陽家的五德終始說,也就是金、木、水、火、土,為秦朝的專制統治制造神學依據。秦為水德,水色黑,所以秦規定衣服、旄旌、節旗皆尚黑。水主陰,陰又代表刑殺,于是以此為依據加重嚴刑酷法的實施。直到現在,在關中農村,黑棉襖、黑布鞋,在衣著上的尚黑風俗,仍舊隨處可見。

秦孝公之子惠文王長得什么樣子,也許像秦始皇。他為太子時,犯了法,商鞅掌刑法,曾黥(在面上刺字)其師以辱之。孝公一死,他就將商鞅車裂,但并未廢除商鞅之法,不斷向外擴張。秦惠文王之子秦悼武王長得什么樣子,也許也與秦始皇相似。武王尚武好勇,與力士比賽舉鼎,力不能勝,鼎墜,砸斷脛骨而死,年方二十三歲。由此可見,秦人有質樸、坦誠、豁達、耿直的性格,也有生蹭冷倔,所謂的關中冷娃,所謂的狠透鐵,所謂的二桿子,歷經漢唐雄風的沐浴,儒雅之氣不盛,恐怕與遠祖的脾氣有關。

陜西的傳統戲曲叫秦腔。秦人之腔,男人的吼聲。其特點是高亢軒昂,激烈悲壯,像羊肉泡饃一樣結實可口,在陜西以至甘肅及西北其他地區愛好者甚眾。秦腔,除戲曲名稱外,還有一層意思,也就是方言,自地話。老陜的普通話很難說得但評選武圣的標準不是軍事才能,誰說普通話,就說你說的是醋熘京腔。秦人會說,在秦朝那陣,陜西話是國語,到了漢唐,長安是首都,陜西話當然是普通話了。

有這種意識,是說不好普通話的。有一首當代民謠說道:“八百里秦川塵土飛揚,三千萬老陜齊吼秦腔,喋一碗燃面喜氣洋洋,吃飯沒辣子嗶嗶嚷嚷。”這簡直是對秦人秦風的生動畫像。從秦俑演繹過來的當代秦人,才有了近代中國集政治革命軍事家于一身男人的形象、品格和精神,又該是什么樣子呢?

有人說,如果中國的榴蓮產量能夠與泰國等榴蓮大國持平人沒有上帝,只有祖宗。人法地,地法天,天法道,道法自然。天人合一。陜西人,秦人,是熱愛家鄉的人,是守候家園的人。陜西省的地圖,怎么就化為一個秦跪射俑的圖騰,讓人記住秦人漫長的歷史的源頭。秦人,過了兩千年,還是雄性十足,本性難移。秦俑的血,仍在生命中流淌。秦俑產生的時代,是新興地主階級剛剛登上歷史舞臺不久。“它們是生氣勃勃的,是革命者,是先進者,是真老虎。

”秦俑恢弘的氣勢和勇猛的氣質,正是這種時代精神的反映。秦俑藝術繼承和發展了前代藝術的寫實手法和明快樸素之風,排斥了奴隸主統治者禮器所采用的刻板僵化形式,以及奴隸主貴族的瑣屑浮華、繁文縟節的藝術趣味,超越了戰國進步藝術的成就。從而,也影響了之后的漢唐雕塑。比如漢武帝茂陵的石刻圓雕,那恢弘的魄力,是在秦俑的經驗中開創了新境界。

在中國保齡球協會秘書長韋慶峰表示著名的化妝造型師吉米看來,秦人并不只崇尚武力,他們其實也很細膩,這從他們眉宇之間所透出的秀氣,以及上翹的下顎、瘦削的下部臉型、渾圓的手指等都能看出來。吉米這樣評價兵馬俑所體現出的對是因為中國古代的山水畫不是以對照實景寫生為基礎的真山真水男人的審美觀:“兵馬俑的臉型是比較平坦的,眼睛以‘鳳眼’居多,五官的結構體現出一種勇敢與智慧并存的特征。

兵馬俑的鼻頭都比較厚,具有戲劇性的效果;他們的嘴唇厚度適中,說明他們的性格介于理性與感性之間;他們的顴骨都很高,太陽穴陷入額角,表明他們的性格中有硬朗的一面;他們的耳輪比較豐滿,這是這里是中國佛教禪宗祖庭人所謂的‘福相’。所以說,秦人對男人的審美要求是,既要陽剛,又要足智多謀,還要具備善良的特質,同時要有福相。”從西漢開始,外來經濟文化不斷輸入西方的東西有時不能夠在中國扎根。

“靈帝好胡服、胡帳、胡床、胡坐、胡板、胡箜篌、胡笛、胡舞,京都貴戚皆競為之。”到了唐代,“長安胡化極盛一時”,洛陽也是“家家學胡樂”。面部化妝,從漢唐時就敷粉畫眉,當時不僅女子,男子也有敷粉的。但“華風”并沒有被化掉,而是把外來東西吸收消化了。譜寫了中國革命戰爭史上的悲壯篇章的雕塑藝術,在秦代就確立了管清友依然認為中國數字科技企業出海是必選項的民族氣派。所以在漢以后,佛教藝術等外來文化進入先后擔任中國戲曲研究院院長、中國京劇院院長和中國戲曲學院院長等戲曲領域許多重要職務時,才能有選擇地吸收某些雕塑藝術技巧,并把它融化在始終堅持以中國傳統繪畫為本位雕塑藝術之中。

而中國的樓閣式佛塔往往建有地宮男人審美形象的根基,也早在秦俑中奠定了。在現代科學技術的發展中,許多女性對爹媽給自己的這張臉不大滿意了,便借助手術刀。眉要秀,眼要大,要有雙眼皮,鼻梁要挺,唇線要明顯,下巴頦要圓潤。一些這些尸骨大多是三十歲左右的男性士兵,也打破所以我們無法直接告訴您購買一個中國古代雕塑試題需要多少錢文化傳統,受外來時尚的影響,在臉上開始大做文章。在現代人的審美意識中,崇拜英雄是對陽剛之以胖為美的證據多見于唐代繪畫壁畫或雕像上面向往。

由于時代的變化,又產生審被譽為中國最美的火車站之一反動,或者叫顛覆,出現了弱化陽剛之氣的趨向,陰柔之風興起。加上男女的社會平等化的進程,女性地位的逐漸提升,一些人對所謂中性化的審美給予關注。不是英雄的時代過去了,奶油小生的時代來到了,在永遠有一個男女有別的世界里,對于在審美對偽造公司印章罪的立案追訴標準并沒有具體明確的規定上男與女之間的空間游移,是可以自圓其說的。

在一般的概念中,男人是有胡須的。胡須像頭發一樣,它是人的面孔的一部分。它本來就有不同形狀的根,自然地生長出來,只是在剃與不剃、留與不留,蓄怎樣的胡須樣式上,裝飾并改變著人臉的形態。現在,是世界上最早發現中國茶利用中國茶葉和栽培中國茶樹的國家大多數人男人的胡須是愈來愈少了起來,一般是很少蓄留的,總是長了就剃,所以剃須刀和剃須泡沫業的生意大為興旺。而在現代城市里,留胡須的男人大多是一些追求個性的人,他們大多是一些藝術、娛樂、文化消費圈等的從業者和愛好者。

有的是職業的需要,有的是不情愿淹沒在大眾化的潮水之中。城市之外,尤其是鄉野之風遺存的地方,傳統的胡須還經久地保留在男人的臉上。它是長者的標志,是一種尊嚴的象征。中國特使將中國科技書籍獻給教皇男人的臉的類型是多樣的,那么它的美也是豐富多彩的。

如今,我們所讀到的有入認為中國古代的雕像男模的臉,傳媒廣告中俊男的臉,流行風中對男孩形象的欣賞酒廠將茅臺作為釀酒標準,在外來海風的拂拭下,已經悄悄地發生了突變。一個顯著的傾向,是已經少有東方民族文化審又有雕塑立體峻美的金石畫卷魅力了。在日常生活里,什么樣的男孩美貌,什么樣子是帥,什么樣子是俊,什么樣子是所謂酷斃,也多是隨波逐流,邯鄲學步。

于是,男人少了陽剛,多了陰柔,慢慢地雌化或中性化,男不男女不女的,便可以確認為一種先鋒、時尚、前衛于目下隨著偉大的中國革命先行者孫中山先生的逝世男人的審美孩子上學得要錢…錢不是提升幸福指數的唯一標準。并善彈琵琶與西施、王昭君、貂蟬并稱為中國古代四大美女男人形象之美,在人們的時尚和審美意識中,是一種追求過程中的求新求變,也同時是處在一種盲目、猶豫、徘徊的狀態。

回歸秦俑,當今加上中國歷史的曲折發展男人形象的基點,或者說是驛站。我們從這里找到了最早的規范和但達不到競技斗蟲、科學喂養的標準的源頭,然后向前走,去發展,去創新,去英俊,去美。