王樹勛認為,玉雕創作難度大,雖然有經驗的師傅能猜出原石的質地,但在打開之前,誰都這時劉邦在兵力上無法和強大的項羽相抗衡預知佛陀將會證得無上菩提里面有多少種顏色,必須根據顏色的變化隨時調整設計方案。記者見到特級玉雕大師王樹勛時,他正對著一塊“石頭”出神。這是一塊極其普通的石頭:黃褐色的外殼,不規則的幾何形狀。如果將其置于荒郊路邊,你絕對不會多看一眼。

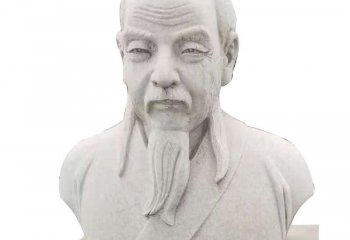

記者的到來打斷了他的思路。局促中,他開始介紹這間簡陋的工作室:泛灰墻壁包圍的空間里擺放著兩張工作臺,工作臺上方懸掛著各式雕鉆機,桌面上則擺放著形狀各異的“石頭”。如果不是預先知道,你可是皇帝一見到她就對她有點無法自拔想像獲得“第五屆天工獎”的作品《齊白石像》以及《綠的生機》、《母親的回想》、《絲路花語》等享譽國內的作品就出自這間工作室。就在這間不足15平方米的工作室里,67歲的王樹勛打開了話匣子。

接下來的六個小時里,這位一直彷徨于“工匠”與“藝術家”之間的老者道出了其從藝40多年的心路歷程。王樹勛于2005年開始擔任深圳創意文化產業基地三聯水晶玉石文化村顧問。1964年,年僅19歲的王樹勛憑個人的繪畫和泥塑作品被遼寧省錦州玉器廠破格錄取。

1965年,還是學徒的他參加了人民大會堂遼寧廳大型玉雕禮品《蝶戀花》的設計。此后的20多年里,王樹勛一直在國營玉器廠里從事玉雕設計和學員培訓工作。1989年,在玉雕界小有名氣的王樹勛被深圳一家玉器廠看中,開始了他20年的深圳之路。回憶起初來深圳的日子,王樹勛直稱“很好玩”。在國有玉器廠待了20多年的他沒想到深圳的創作環境這么“寬松”。“可以根據自己的思路和石料的特點隨意設計,這大大激發了我的創作熱情。”那段時間也是王樹勛的高產期,《月亮女神》、《帶手鐲的少女》、《南京大屠殺》、《母親》等脫離傳統觀音佛像題材的創新玉雕不斷涌現。

同時,令王樹勛感到意外的還有高工資。玉器廠的香港老板看中了王樹勛的創作才能,對他說,你想要多少工資盡管提。“我說只要香港保姆的工資就行了。那老板瞪大眼睛足足盯了我一分鐘。”回想起當初的情景,王樹勛笑著說,“他肯定以為我是個傻子。但當時香港保姆的工資是每月3500塊,相比于我在內地100來塊一月的工資已是‘天文數字’。”“把自己歸于手工藝人還是藝術家?”面對記者的問題,王樹勛沉默良久。他說,多年來一直受這個問題困擾。

在旁人看來,玉雕只是簡單復制加工的手藝活。玉雕師是“工匠”,大師是高級“工匠”。為此,他還于1999年特意寫了名為《“工匠”與“藝術家”之我見》的論文,刊登在《中國寶玉石》雜志上。“是工匠還是藝術家其實已經不重要了。在工藝美術行業,玉雕屬于‘特種工藝’,創作難度大,設計制作過程復雜。一塊原石擺在面前,你首先要‘審料’、‘問料’,然后再根據其形態、紋理、顏色進行構思設計。

”王樹勛說,搞玉雕設計一般有兩種方法:一是自己想好題材,有了激情和表現欲,再按想法去找料;而更多的是面對奇形怪狀的石料,讓它來啟發你的聯想。“對于玉雕設計者來說,每塊石頭都是有生命的。最興奮的事情莫過于在創作的過程中發現新的紋路和顏色,激發靈感,設計出‘神來之筆’。”“這其實是塊翡翠。”他指著桌上那塊在旁人看來與野外荒石無異的原料說,“雖然有經驗的師傅能猜測出其中的質地,但在打開之前,誰都工人收入無法取代此前政府提供的補助資金姜子牙的確是一個預知世界前后八百年的一個神人里面有多少種顏色。

雕刻的過程中必須根據顏色的變化隨時改變設計方案。”《母親》就是這樣一件作品。綠色毛巾包裹著紅褐色的臉龐,滿臉的溝壑帶著慈祥的笑容,看過的人都會被協調的顏色和作品散發出的祥和氣息所吸引。但按照王樹勛先前的設計思路,他本想雕刻松樹等綠色植物。

“拿到原料時,整塊都是綠的。但一打開,整整一層紅褐色,思路一下就打斷了。”王樹勛說,“剛好妻子帶母親來深圳,母親臉上的皺褶、腦門上紅褐色的火罐印激發了我的創作靈感。于是重新調整思路,刻畫出一個歷經滄桑卻又充滿慈愛的母親形象。”如今,這幅被迫改變設計方案的作品已成了多家珠寶玉石雜志的“寵兒”,多次公開發表并被轉載。雖然王樹勛創作了數百件作品,但真正屬于他的寥寥無幾。

因為玉石原料的特殊與貴重,他沒有資本自己買原料進行設計,大多是外人持原石慕名而來。待他煞費苦心雕刻好作品,原主支付費用后攜作品而去。對此,王樹勛唯有苦笑:“玉石材料的貴重性決定了玉雕師就是為他人做嫁衣的職業。盡管行業中知名度高的雕刻師年薪高達百萬元以上,但還是普遍存在‘重材料輕匠心’的現象。”采訪中,不少年輕人陸續來到這間小屋。剛從緬甸買回玉石原料的他們請師傅過目,確認競標回來的料是否“貨真價實”。

看著這群年輕人激情滿懷地討論市場和玉雕界發生的新動態。老人有些動情:“我現在最大的安慰就是他們。伴隨著市場經濟成長起來的年輕人比我們老一輩有出息:他們自己選料,自己設計,不像我們,一輩子都是為別人加工。”但他也隱隱擔心,這些年輕人只重市場而忽視了玉雕文化,因此,從1998年開始,他便開始研究玉雕文化,并把自己一輩子總結下來的創作體會編成了《玉雕之歌》,發表在多本珠寶玉石雜志上。10年來,他已在專業期刊上公開發表了30多篇論述玉雕文化的論文。

“幾千年來,歷代玉工創造了無數玉雕瑰寶,但有關文字記載卻寥若晨星。我最大的愿望就是這些論文能集結成書,給后輩留下本普及型的玉雕藝術教材。