徐:關注你的雕塑創作有一段時間了。以漢字為創作題材的抽象雕塑形成了你獨特的創作面貌。請問,你是如何把漢字納入到你的創作視野的?朱:漢字,中華文化的古老記憶。在漫長的文字轉化過程中,我們順著歷史的溪流追溯源頭,會發現漢字的驚人魅力。

拂去古老漢字厚重的歷史塵埃,你會發現,每個漢字的背后,都有一個充滿想象、或血腥殘忍、或溫馨有趣的精彩故事。20年前由瑞典漢學家、瑞中友好協會主席林西莉女士寫的一本《漢字王國》,收錄了我們日常使用的漢字,從字形上追根溯源,講述了一個民族社會、經濟、文化的變遷,用內容豐富的故事傳遞了我們習以為常的漢字,深深打動了我。通過這本書,我對漢字產生了新的興趣,希望有機會把漢字的故事融入到我的藝術創作中。朱:2011年,我有幸參加了《雕塑》雜志社創辦的“首屆中國抽象雕塑高級研修班”。

當時授課的是世界當代著名抽象雕塑家、北卡羅納州大學教授比利·李先生,他注重藝術觀念產生過程對雕塑精神和思想影響的觀念啟發了我。當時我就嘗試著把平面的漢字融入到雕塑創作。2016年,我又參加了《雕塑》雜志社主辦的“第六屆中國抽象雕塑高級研修班”。在德國當代著名抽象雕塑家約克·皮里卡特先生指導下,我嘗試著將體積、空間、重量等方面的雕塑本體語言運用到漢字題材抽象創作中,得到了約克先生和同學們的認可與鼓勵。之后我對利用漢字元素創作雕塑的興趣與日俱增。

徐:漢字本身具有具象、抽象二重性。你如何理解表現題材的具象與抽象屬性以及創作過程中的抽象手法與意識?朱:抽象對應的當然是具象。藝術起源于模仿,起初是描摹,是模仿,是寫實,是具象,藝術發展史也印證了這一觀點。抽象,是藝術進步和發展的一種趨勢。由具象向抽象過渡和轉變,正符合了人類認知的演變過程和發展規律。

透過表面的、紛繁的、零亂的、復雜的、非規律的現象,從而抵達或探究、發現、尋求事物的本質、真相、關聯或規律,這是人類的本能或理想,或者說是人類進化演進過程中表現出的一種理性主義的野心和狂妄。近代以后,更是受到工業革命和科技進步的鼓勵和縱容,并相互挾持。這種人類理性的自信和努力,既是一種進步,又是一種妄為。這是一個自藝術誕生以來的巨大悖論:作為藝術現象、藝術作品、藝術形象,愈具體,愈不概括,愈難抽象;相反,愈抽象,愈概括,反而更不具體。因此,從人類認識世界的思維方式和終極目的來看,越關注具象也就離本質越走越遠,甚至會背道而馳。

于是,從古典主義、自然主義、現實主義、浪漫主義、印象派到立體主義以及之后的現代主義藝術對現象越來越不看重,越來越輕描淡寫,藝術家對事物的本質越來越重視,越來越自覺,甚至不惜走向極端,如達達主義、構成主義等諸多形式主義藝術的出現。雕塑藝術依然。在這種意義來講,抽象雕塑是雕塑藝術的一種進步和發展的必然,是藝術家放棄具象雕塑對物質世界的客觀表象的刻意關注與執著,甚至不惜放棄具體形象,更看重材質的選取與試驗,舍棄形象干擾,于是形式凸顯,直達意義層面。

徐:漢字與抽象雕塑有怎樣的聯系,是否每個漢字都可以做成抽象雕塑?朱:我認為漢字與抽象雕塑有著天然的血緣關系。“六書”是古人造字之初的六種方法,象形排在第一位。象形強調的就是具象,就是寫實、模仿、摹擬,要與被摹寫之物的形象一致,讓人一目了然,一眼即可辨識。但是,漢字從一開始就是一種符號,它天然又具備抽象概括的功能,漢字首先是符號,不是圖畫,這就必然要對具體事物進行簡化、歸納和抽象,大致相像,突出特征,以此代彼,結果是簡單的事物容易做到象形,復雜繁瑣的事物則不易表現,更不易于交流與理解,于是造字六書的第二種方法應運而生:指事。

其實指事就是地道的抽象、概括,就是符號化。漢字書寫是平面造型,漢字自身有形式、有空間,漢字立體化之后就是雕塑,有形式、有空間、有體量,置換材質之后,形式感、空間感、表現力超強,加之漢字先天的抽象屬性,用漢字做雕塑、做抽象雕塑自然也就順理成章。

漢字是抽象雕塑的一個豐富的礦藏,每一個漢字都是一個精彩的,每一個漢字都是一件精美的抽象雕塑,每一個漢字背后都有一段豐富的文化內涵和歷史的傳承演變,每一個漢字都給藝術家留出了發揮創造的巨大藝術空間!徐:你的多件漢字作品中,《天干地支、十二屬相》是最能體現抽象精神的。請你談一下這件作品的創作體會?朱:2021年7月11日,我有幸作為《雕塑》雜志社組織舉辦的“第四屆中國當代抽象雕塑藝術展”策展人,從作品的征集、布展、展出到研討會的舉辦,參與了展覽的全過程,同時也看到了來自國內外最有代表性的當代抽象雕塑作品。

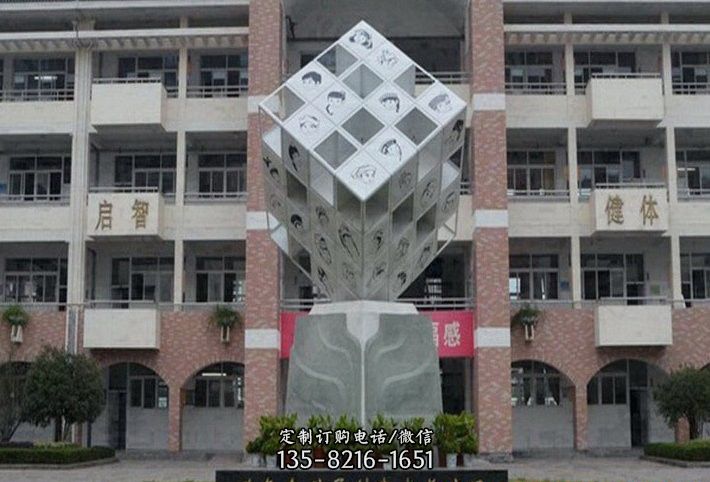

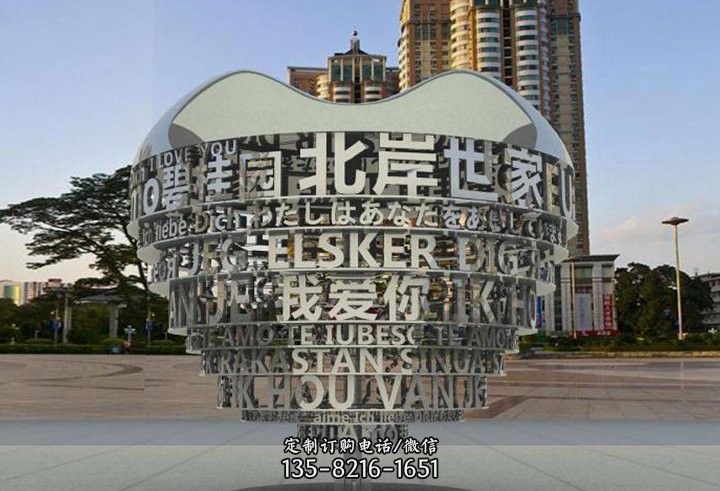

以抽象的名義定義雕塑,并有規模地組織和系統學習,這在中國也剛剛走過十個年頭,是一個不長的時間。抽象理念還處于與中國文化交融碰撞的狀態,對國內藝術家來說是一個體驗、探索時期。對我本人來說,更是如此。投身抽象雕塑學習與創作的十年間里,我創作了數十件抽象雕塑作品,比如《國土莊嚴》《漢水》《三山五岳》《肆秩輝煌》等。還有《雕塑》雜志第141期封面作品《藝術時代》,以及第四屆中國當代抽象雕塑藝術展上展出的《漢中》《永恒的愛》《生長的空間》等作品,都是以漢字空間為創作主題的抽象雕塑作品。

第四屆中國當代抽象雕塑藝術展舉辦期間,我就以極大的熱情投入到漢字主題抽象雕塑的創作中。十天干中的甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,十二地支中的子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,十二屬相中的鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬,這34個漢字相對獨立又相互關聯,對中國文化有著深遠影響,從楷書、隸書、小篆、金文到甲骨文,回溯漢字的源頭,透過二維的象形文字,探索漢字的故事、在字義和形體空間里尋找、挖掘、構建抽象精神的可能性。

比如,十天干中的“甲”本義是指種籽萌芽后,所帶的種殼甲殼,“甲”字字形從商周春秋戰國時期直到秦漢,字形變化不大。我就在形體中嘗試用單純的方和圓形去表現生命的萌動張力,占據嶄新的空間。“戊”其本義是斧鉞,古代的兵器,早在甲骨文中被假借作為天干第五位的代稱。

我在雕塑創作的過程中發現,雖然透過該字能看到造字之初背后的故事,但字形并沒有空間感,所以附加了一個銅鏡,以拓寬形體創作的空間。十二地支中的“卯”是象形字,構形源自嬰兒出降后的胎兒、胎盤,即出生完成后將臍帶割斷,使胎盤和胎兒分離。我在用電腦軟件生成三維形體時,發現電腦中的參數線,與嬰兒的臍帶有著跨越時空的關聯,仿佛寓意著與遠古先民對話,所以就保留了這些連結線,以營造一種溝通時空的神秘感。

在對十天干、十二地支、十二屬相的34個漢字重構中,我試圖用新的形體語言表達自己對漢字精神的理解,試圖使漢字空間超越原本形象,找到空間本質,用詩性語言使之更具有審美的共通性。可以說,我在漢字題材的抽象雕塑創作中,似乎看到了希望的微光,但又時隱時現。

徐:你在漢字抽象創作上取得了可喜的成就,這種創作方式也受到業界的認可。在這樣一個節點上,你是沿著這個方向繼續走下去,還是尋找新的題材,另辟蹊徑?朱:中國漢字文化博大精深,是一個取之不盡,用之不竭的巨大寶藏,我會繼續挖掘。接下來我會繼續堅守漢字雕塑的創作,以抽象的形態表現對更多漢字元素的理解,比如“百家姓”“周易六十四卦”“五行”“春夏秋冬”“二十四節氣”等,嘗試著創作一批新的漢字抽象雕塑作品,向業界同仁匯報。