共產(chǎn)黨在這里把日軍戰(zhàn)俘感化成“八路”打開鳳凰新聞客戶端提升3倍流暢度新華社北京4月30日電4月30日,新華每日電訊發(fā)表題為《共產(chǎn)黨在這里把“鬼子”感化成“八路”——探訪抗戰(zhàn)時期獨一無二的延安日本工農(nóng)學校》的報道。

“1979年夏天,我們6人再次訪問了延安,那是時隔34年的故地重游。對我來說,與其說是‘訪問’,不如說是‘回老家’。延安是我的第二故鄉(xiāng),我青年時代在那里接觸到了新的世界觀和人生觀…”如果不介紹出處,人們難以想象,這段飽含深情的講述,出自一位昔日的侵華日軍士兵之口。抗戰(zhàn)期間,被八路軍俘獲的日本軍人香川孝志,在延安接受教育改造,度過了令他終生難忘的時光。

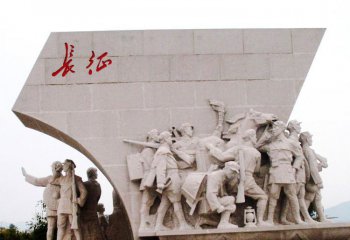

寶塔山每天迎接著南來北往的游客。半山腰背后,游人罕至處有幾排窯洞。窯洞中,深藏著一段歷史。打開鳳凰新聞,查看更多高清圖片日本工農(nóng)學校舊址。新華社記者張博文攝80多年前,中國共產(chǎn)黨曾在這里創(chuàng)辦了一所人類戰(zhàn)爭史上獨一無二的學校——日本工農(nóng)學校。上千名深受軍國主義思想毒害的日軍戰(zhàn)俘,于此接受教育、改過自新,有人再次返回前線時,已由戰(zhàn)爭分子轉(zhuǎn)變?yōu)榉捶ㄎ魉?a href="/diaosu/3137-1/" target="_blank">戰(zhàn)士。“在這個學校里,真理戰(zhàn)勝了邪惡,進步戰(zhàn)勝了落后,文明戰(zhàn)勝了野蠻,一切蒙蔽、欺騙被戳穿、被拋棄,和平、友好的理論在現(xiàn)實中生根、發(fā)芽…

”擔任過日本工農(nóng)學校副校長的外交家趙安博,曾撰文這樣回憶。日本工農(nóng)學校學員在進行學習討論。“我們對于日本無產(chǎn)階級的士兵并無沖突”1937年抗戰(zhàn)全面爆發(fā)后,中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的八路軍、新四軍挺進前線開展對日作戰(zhàn)。隨著戰(zhàn)事推進,我軍俘獲的日本戰(zhàn)俘越來越多。

如何對待戰(zhàn)俘并對其開展有效的教育感化,是我們黨面臨的一個現(xiàn)實問題。“1940年百團大戰(zhàn)后,八路軍俘獲的日本軍人陡然增多。除了部分釋放或移交給國民黨外,戰(zhàn)俘大多分散在八路軍各部。他們受軍國主義思想毒害較深,反動頑固,需要有一個安定的改造環(huán)境,部分日俘也希望得到重新學習的機會。”延安革命紀念館原副館長霍靜廉說。事實上,寬待俘虜、將普通日本士兵同軍國主義者區(qū)分開來,一直是中國共產(chǎn)黨倡導的思路。

早在1936年接受美國記者埃德加·斯諾采訪時,毛澤東就指出,“我們對于日本無產(chǎn)階級的士兵并無沖突,我們要用一切方法使他們站起來,反對他們本國的法西斯壓迫者。”1937年10月,在與英國記者貝特蘭談話時,毛澤東再次明確,“瓦解敵軍和優(yōu)待俘虜”是八路軍政治工作的三條基本原則之一。他說:“我們?nèi)匀话驯环娜毡臼勘湍承┍黄茸鲬?zhàn)的下級干部給以寬大待遇,不加侮辱,不施責罵,向他們說明兩國人民利益的一致…

將來抗日戰(zhàn)場上如果出現(xiàn)‘國際縱隊’,他們即可加入這個軍隊,手執(zhí)武器反對日本帝國主義。”在這一思路的指引下,日本工農(nóng)學校應運而生。1940年春,駐共產(chǎn)國際的日本共產(chǎn)黨人岡野進抵達延安。經(jīng)他提議,中共中央和八路軍總政治部決定創(chuàng)辦一所專門改造日軍戰(zhàn)俘的學校。當時,關(guān)于學校的選址,曾經(jīng)歷了一場激烈的討論。日本工農(nóng)學校外景。“學校選址在寶塔山半山腰上的原‘東北地區(qū)干部學校’舊址內(nèi),有人提出反對,認為寶塔山是延安的標志,不宜為戰(zhàn)俘居住。

”寶塔山景區(qū)講解員謝羽說,八路軍總政治部斟酌再三,認為這里安靜且空間較大,可以為學員提供良好的工作和生活環(huán)境。考慮到戰(zhàn)俘大多出自日本平民家庭,毛澤東親自將學校定名為“日本工農(nóng)學校”。然而,對這些深受日本軍國主義和法西斯思想毒害的軍人進行改造,又談何容易!在押送戰(zhàn)俘趕赴延安的路上,一場場考驗就已經(jīng)開始。“絕食、謾罵、抵抗,甚至想殺害八路軍戰(zhàn)士,這些日本兵非常頑固。

但在我們的真誠感化下,有些人的思想開始轉(zhuǎn)變。在路上,八路軍戰(zhàn)士甚至會背著受傷的日本兵,這讓他們很受感動。”霍靜廉說。在一部名為《幸運的人》的回憶著作中,曾任日軍軍醫(yī)的佐藤猛夫談及了他的逃跑計劃——被八路軍俘獲后,他經(jīng)常在早晚散步時觀察地形、伺機逃跑。

直至有一次他突發(fā)高燒,失去知覺三天三夜,八路軍醫(yī)護人員給予他無微不至的照料,還給他帶來稀有的醬菜。自此,他徹底被感動了,打消了逃跑的念頭,又重新穿上白大褂,開始為傷病員治病。1940年10月,晉西北等地首批日軍戰(zhàn)俘抵達延安,學校隨即開始教學。中共中央從延安各界選派了一批精通日語的人員和較早轉(zhuǎn)變思想的日本戰(zhàn)俘擔任教員。當時,學校的設施為一間約200平方米的教室,能容納100多人就餐的食堂和6孔學員窯洞宿舍。

岡野進曾回憶,“窯洞墻上涂著白粉,因此顯得很明亮。”日本工農(nóng)學校舊址。新華社記者張博文攝頑固的日本戰(zhàn)俘被感化1941年5月15日,日本工農(nóng)學校舉行開學典禮。岡野進此時已化名為林哲,擔任學校校長,八路軍一二0師三五九旅政治部敵工科科長趙安博擔任副校長,學校校訓為“和平、正義、友愛、勤勞、實踐”。次日的《解放日報》詳細記錄了這場典禮的盛況:15日下午6時,在八路軍大禮堂,朱總司令、各界代表及學校全體學員參加了開學典禮。

主席臺上懸掛著在華日人反戰(zhàn)同盟盟旗、日本工農(nóng)學校校旗,以及毛主席為大會的題詞“中國人民同日本人民是一致的,只有一個敵人,就是日本帝國主義。”朱德總司令在講話中說,希望不久的將來,日本工農(nóng)學校學生能回國組織日本的“八路軍”,來與中國的八路軍攜手,共同為爭取中日人民解放事業(yè)而奮斗。隨后,學校全體學員登臺宣誓。

典禮上還表演了文藝節(jié)目,演出了日本歌曲、舞蹈和日語話劇《前哨》。“至夜十二時,大會在歡洽的空氣中宣布結(jié)束”。長期研究日本工農(nóng)學校辦學史的延安大學政法與公共管理學院副院長常改香說,這場開學典禮,體現(xiàn)了中國人民和八路軍對日本士兵的真誠關(guān)懷,熱烈溫馨的場面打動人心。學員小林清在第二天召開的座談會上說:“一年多來支配我的全部思想的俘虜觀念,直到昨天的大會上,才完全地消失了。我的思想解放了,我再生了!”然而在此時,多數(shù)日本戰(zhàn)俘還遠沒有這樣的思想覺悟。

1942年6月12日的《解放日報》曾這樣記載:“做了中國軍隊的俘虜,他們起初認為是莫大的恥辱。即令在學校多方面體貼、安慰下,他們?nèi)允亲⒉话玻员┳詶墸畟€中有九個企圖逃跑或者跳崖自殺。在生活上早晨不起床,不洗臉,隨地大小便等,來表示消極的抵抗。”趙安博也曾寫道,學校宣告成立時,學員極為懷疑,以為八路軍要“赤化”他們,利用他們反對日本。對于這些思想極其頑固的日軍戰(zhàn)俘,學校制定了詳細的教學計劃,開設了許多馬克思主義理論課程,還根據(jù)學員們的文化程度分為不同的學習小組。

開學第一年,課程主要有時事與日本問題、自然科學、社會發(fā)展史、政治經(jīng)濟學等。到了1942年,隨著學員思想覺悟、理論水平提高,教學內(nèi)容也由淺入深,增加了聯(lián)共黨史、政治常識等課程。“在政治理論教學中,學校特別注重學員對理論系統(tǒng)、深入的掌握。為此,1942年的‘時事與日本問題’課程安排了如共產(chǎn)黨宣言、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)衰落及農(nóng)村危機、資產(chǎn)階級的壯大、工人為什么組織工會、日本法西斯的弱點之類的內(nèi)容。”常改香說。

系統(tǒng)的馬克思主義理論學習,讓許多學員的世界觀開始改變。1942年下半年,一些學員開始學習陳云的《怎樣做一個共產(chǎn)黨員》、劉少奇的《論共產(chǎn)黨員的修養(yǎng)》等著作。學員前田光繁后來回憶道:世界觀和人生觀是很深刻的學問,之前我從未接觸過。過去我認為日本有萬世一系的天皇,是世界上最好的國家。對于社會結(jié)構(gòu)我根本不懂,對那些封建迷信的東西無從懷疑…經(jīng)過反復學習,我覺得書中講得有道理,開始積極參加有政工干部參加的討論會。

日本工農(nóng)學校還開設各種座談會、討論會,以啟發(fā)式、互動式的教學改造戰(zhàn)俘思想。當時,在學校最著名的“日軍暴行座談會”上,學員們揭露了日軍輪奸婦女、活埋平民、用活人練刺刀、用瓦斯毒殺百姓的慘無人道的暴行。他們越講越氣憤,開始反思受到的毒害教育,逐漸認識到侵略者的邪惡本質(zhì)。與此同時,學校教員們樸實無華的生活作風、熱忱細致的工作態(tài)度展示著馬克思主義者的魅力,也在無聲中感化著日本戰(zhàn)俘。香川孝志在他后來所著的《八路軍中的日本兵》一書中回憶,中國教師王學文總是用通俗易懂的語言把深奧的馬克思主義經(jīng)濟學理論解釋清楚,重要的地方反復講。

他經(jīng)常腳穿草鞋、頭戴草帽來給我們上課。有一天下大雨,我們認為“王先生大概不會來了吧”。但他卻卷著褲腿,渡過正在漲水的延河按時來講課。“他的工作熱情和嚴格要求自己的精神,使我們佩服得五體投地。”日本工農(nóng)學校部分學員在延安寶塔山的留影。前排左起:山田一郎、梅田照文、和田真一;

后排:森健、吉田研二、野村、杉本一夫、堺清。“我漸漸感到在無邊的黑暗中,已摸索到一線曙光”對這些曾犯下累累罪行的侵華日軍戰(zhàn)俘,中國共產(chǎn)黨人沒有打壓報復,反而對之平等相待,為他們創(chuàng)造了良好的學習條件,生活待遇甚至遠超八路軍戰(zhàn)士。

即便是在陜甘寧邊區(qū)遭遇國民黨反動派封鎖、陷入極大困難之時,邊區(qū)政府仍把日本工農(nóng)學校作為第一類供給單位,盡最大可能提供所需物品。在日本工農(nóng)學校舊址,一張菜譜記錄了1943年學校的伙食狀況:從周一到周六,每日餐食均有羊肉、豬肉或牛肉,主糧不是小米而是白面。牙刷、手巾、鞋子、肥皂等用品都供給充足。當時,日本工農(nóng)學校學員每人每月領(lǐng)取3元津貼,而八路軍排級干部僅有2元。

由于保障水平較高,有的學員在星期天還到街上去買兩盅高粱酒喝。寶塔山下、延河之濱,日軍戰(zhàn)俘得到了中國人民兄弟般的友愛。寶塔山景區(qū)講解員秦瑩說,日本工農(nóng)學校沒有高墻,沒有荷槍的士兵看守,課后學員可以自由活動,同其他學校沒有兩樣。小林清曾在回憶文章中如此吐露心聲:“學校和中國的同志們都十分尊重我們的人格和自尊心。

在這一環(huán)境里學習、生活,使我們漸漸地忘記了自己是一個在異國他鄉(xiāng)的日本士兵…無論在物質(zhì)生活方面,還是精神生活方面,都完全是自由自在的,沒有什么受束縛的感覺。”除了提供優(yōu)厚的生活待遇外,日本工農(nóng)學校還創(chuàng)辦了圖書館、俱樂部,經(jīng)常舉辦舞會、演出等文藝活動,學員們跳櫻花舞、編演反戰(zhàn)話劇、高唱革命歌曲,課余生活十分豐富。有學員回憶道:“我們平時的文體生活有打麻將、撲克和下圍棋、軍棋,有時也打棒球。

”1941年5月8日的《新中華報》曾報道,“當時寶塔山下的延河河灘較寬,是一個很好的棒球場地。”有時,中央首長散步,偶爾趕上學員們打棒球,也饒有興趣地觀看。延安現(xiàn)存的大量資料圖片定格了日軍戰(zhàn)俘當年的生活場景。學校舊址內(nèi)一張照片中,森健、秋山良照等8名教員和學員身著八路軍軍裝,站在寶塔山下,他們個個面帶微笑、目光炯炯,神情中寫滿了重獲新生的快樂。

正義的力量、仁慈的感化,讓這些受到軍國主義蒙蔽的日本戰(zhàn)俘的思想發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變。學員大古正曾在1942年7月的《解放日報》上發(fā)表一篇名為《我的轉(zhuǎn)變》的文章,他說:“到日本工農(nóng)學校學習半年以后,我漸漸感到在無邊的黑暗中,已摸索到一線曙光,那就是因為我們學習了共產(chǎn)主義及其他無產(chǎn)階級解放的知識…我將和中國八路軍一起,獻身于打倒我們共同的敵人——日本軍國主義,為求得中日兩民族的解放而奮斗。”中國共產(chǎn)黨優(yōu)待感化戰(zhàn)俘的舉措,甚至連進駐延安的美軍觀察組也大為震驚。

1944年10月,美軍觀察組約翰·埃默森等人到日本工農(nóng)學校考察后,認為中共對日俘的教育改造是成功的。其撰寫的報告中這樣描述:一個日本工農(nóng)學校的學生進入學校以后會感受到一種舒適友好的氛圍,他們身邊全都是日本人…

民主人士黃炎培在他的《延安歸來》一書中也曾寫道:“我感覺這一個日本工農(nóng)學校,生氣蓬勃得很。”1945年9月,日本工農(nóng)學校部分師生合影。化敵為友的學校創(chuàng)造了奇跡隨著時光的推移,雙手沾滿中國人民鮮血的日本戰(zhàn)俘身上,發(fā)生了許多不可思議的變化。

常改香說,大生產(chǎn)運動開展后,按照政策,日本學員并無生產(chǎn)任務,但他們受到邊區(qū)軍民生產(chǎn)熱潮的感染,主動要求參加勞動。他們成立了紡織組、農(nóng)業(yè)組、木工組等,開荒種菜、自蓋房屋、幫百姓鋤草。1943年秋天,學員們收獲了1萬斤土豆,9石大豆,到1944年底,木工組已做出紡車103輛。許多人或許難以相信,中國共產(chǎn)黨寬大的戰(zhàn)俘政策,甚至給予他們平等參與政治生活的權(quán)利。

1941年10月,陜甘寧邊區(qū)根據(jù)“三三制”原則舉行第二屆參議會選舉,日本工農(nóng)學校的森健當選為參議員。在競選中,他慷慨激昂地說:“我們這些生活在中國抗日民主根據(jù)地的日本人,有幸能夠參加陜甘寧邊區(qū)參議會的選舉,這是中國共產(chǎn)黨和中國人民給我們的一個學習新民主主義政治的好機會,這將為我們打倒反動封建的日本軍閥政治、建立民主的新日本積累寶貴的革命經(jīng)驗。

”演講獲得現(xiàn)場熱烈的掌聲。隨著改造的推進,一些日本工農(nóng)學校學員積極參加八路軍、新四軍及日本在華反戰(zhàn)組織,信仰戰(zhàn)勝了血統(tǒng),從戰(zhàn)俘轉(zhuǎn)變?yōu)榉捶ㄎ魉箲?zhàn)士。毛澤東所預言的“國際縱隊”成為現(xiàn)實。謝羽說,學員們在前線發(fā)放傳單、書寫反戰(zhàn)標語、制作慰問袋,到火線喊話,宣傳共產(chǎn)黨的抗日主張和戰(zhàn)俘政策。他們同中國人民并肩作戰(zhàn),有的還獻出了生命。

“晴朗的天空,陰暗的心,把無意義的戰(zhàn)爭停止。弟兄們,歸國去吧!”學員們還創(chuàng)作出大量反戰(zhàn)歌曲,到前線向日軍傳唱。1945年8月15日,日本宣布無條件投降。8月30日,在延安王家坪禮堂,八路軍為即將回國的日本工農(nóng)學校學員舉行了隆重的歡送大會。9月18日,學員們離開延安。

日本工農(nóng)學校舊址。新華社記者張博文攝至此,日本工農(nóng)學校完成了它的歷史使命。“它是中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的、在世界范圍內(nèi)絕無僅有的學校。從1940年籌辦到1941年5月正式開學,再到1945年停辦,加上山東分校、晉西北分校、華中分校等在內(nèi),先后有上千名戰(zhàn)俘在日本工農(nóng)學校接受教育。”常改香說,學校是中國共產(chǎn)黨及其領(lǐng)導下的人民軍隊在抗日戰(zhàn)爭中的偉大創(chuàng)舉和光輝實踐,是世界戰(zhàn)爭史上的奇跡。盡管學校就此停辦,但它所教育培養(yǎng)出的日本學員中,有的回國后撰寫回憶錄揭露日軍侵華罪行,有的繼續(xù)從事反戰(zhàn)宣傳,終身為推動中日友好而奮斗。

其中,香川孝志和前田光繁合著的《八路軍中的日本兵》描述了他們從“皇軍”成為反戰(zhàn)斗士的經(jīng)歷,介紹了八路軍英勇抗戰(zhàn)的事跡,揭露了日本帝國主義的滔天罪行。佐藤猛夫?qū)懗伞缎疫\的人》一書,為防止軍國主義復活、主張中日友好奔走呼號。改革開放后,香川孝志、前田光繁等多次重訪延安,為增進中日友好做出了貢獻。

在這些學員中,小林清是唯一沒有回國者。新中國成立后,他在天津市社會科學院工作,曾任天津市政協(xié)委員,晚年還加入了中國國籍,親眼見證了新中國的建設成就。1985年,他完成了回憶錄《在中國的土地上——一個“日本八路”的自述》,留下寶貴的一手材料。1994年,小林清在天津與世長辭,他的骨灰一半被帶回日本、一半埋在天津。2015年8月15日,小林清之子、日本八路軍新四軍戰(zhàn)友會事務局局長小林陽吉在《人民日報》撰文,深情回憶了父親與中國人民并肩作戰(zhàn)的日子。

文章中寫道:“父親曾說,我愛日本,因為那是我的祖國,我生長的地方,那里有我的親人和許多值得懷念的人們。但是我更愛中國,愛那些在艱苦戰(zhàn)爭歲月和坎坷生活中和我同生死、共患難的中國人民。