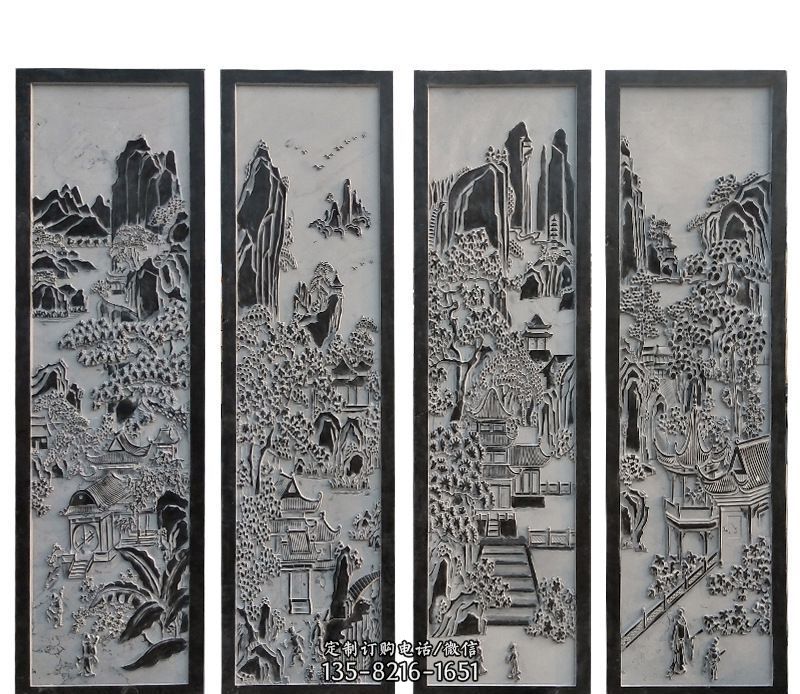

“敦,大也;煌,盛也”,盛大輝煌的敦煌有著兩千多年的悠久歷史,自古以來就是我國內(nèi)地通往西域的咽喉要塞,是古絲綢之路上的名城重鎮(zhèn)。這里是極端干旱氣候條件下地貌類型的集中代表,雅丹地貌、浩瀚沙漠、黑色戈壁交相輝映,這里是舉世矚目的“敦煌學”發(fā)源地,這里是香飄千里的瓜果之鄉(xiāng)。雅丹夕照、月泉曉澈、沙嶺晴鳴、大漠雄關。

雄渾壯美的自然風貌,多姿多彩的人文景觀,厚重的文化歷史底蘊,每一樣都吸引著我們?nèi)ヌ皆L這顆璀璨的西北明珠。“雅丹”是維吾爾語的音譯,原意是“具有陡壁的土丘”,由瑞典地理學家斯文?赫定在19世紀發(fā)現(xiàn)并命名,是一種分布在氣候極端干旱或部分干旱區(qū)的風蝕地貌類型。距離敦煌市區(qū)160千米,位于敦煌世界地質(zhì)公園西端的雅丹景區(qū),是典型的雅丹地貌集中區(qū)。在雅丹景區(qū)內(nèi),大約有5000多個雅丹體,類型多樣,錯落有致,按照形態(tài)分為壟崗狀雅丹、墻狀雅丹、塔狀雅丹、柱狀雅丹和殘丘狀雅丹五大類。

它們造型各異,千奇百怪,或如艦隊遠航,似奇峰林立,也像一座神秘的城堡。縱橫的溝谷猶如條條街道,石塔、石柱仿佛樓群、牌坊,更有那擬人似物的雅丹:孔雀玉立、西域公主、天外來客等等,活靈活現(xiàn),栩栩如生,是約十萬年以來以風、水為主要營力侵蝕第四紀沉積物的結果,是大自然巧奪天工的杰作。

然而,每到季風刮起的時候,恐怖的呼嘯似鬼哭狼嚎,令人毛骨悚然,這也是“雅丹”被稱為魔鬼城的原因。作為氣候極端干旱區(qū)地貌類型的典型代表,公園內(nèi)的雅丹地貌分布連續(xù)且廣泛,分布高度密集,為世界同類型少有。同時,雅丹體類型齊全,形態(tài)各異,公園內(nèi)保留了各個發(fā)育階段的雅丹體,是我國乃至世界最為典型的雅丹地貌的代表,極具科研科普價值,是研究雅丹地貌形成、演化的天然實驗室,也是普及地學知識的天然課堂。

除此之外,如此奇特壯美、千姿百態(tài)的雅丹地貌極具旅游觀賞價值,是休閑探險的絕佳場地。壟崗狀雅丹:外部形態(tài)呈細長的壟崗狀,是雅丹地貌發(fā)育的初級階段。其形態(tài)最完整,一般成群發(fā)育且互相平行,單體較大,長達百米至千米,寬10~40米,高5~30米。墻狀雅丹:壟崗狀雅丹繼續(xù)受到侵蝕,從而寬度變窄、中間斷開、高度降低,最后外部形態(tài)似墻狀,基本獨立,形成墻狀雅丹。塔狀雅丹:墻狀雅丹繼續(xù)被侵蝕,逐漸形成長度、寬度較為接近的塔狀雅丹,一般基部較頂部直徑大,底部直徑4~30米,高5~25米。柱狀雅丹:塔狀雅丹經(jīng)過崩塌繼續(xù)演化,形成近圓柱狀,一般有直徑均勻和上粗下細的兩種形態(tài)。

細高特征較為突出,一般直徑2~15米,高5~25米。雅丹殘丘:到最后的消亡期,雅丹體沿節(jié)理坍塌,成為雜亂堆積的塊狀雅丹殘丘,有些已成土堆,辨認不出原來的樣子。從壟崗狀雅丹到殘丘類雅丹,反映了從幼年期到老年期雅丹地貌發(fā)育的過程。隨著時間的推移,雅丹的侵蝕程度更重、溝谷更寬、頂更尖、規(guī)模逐漸變小。鳴沙山位于敦煌世界地質(zhì)公園東端的鳴沙山-月牙泉景區(qū),距敦煌市南約5千米,因沙動鳴響而得名,以鳴聲稱奇,為中國四大鳴沙山之一。鳴沙山東與三危山相連,南與黑石峰山毗鄰,西為戈壁和庫姆塔格沙漠,東西綿延40千米,南北寬約20千米,主峰海拔1650米,沙山峰巒起伏,山脊如刃,宛如群龍飛舞,又似一連串燦爛的金字塔,甚為壯觀,屬敦煌古八景之一的“沙嶺晴鳴”。

二是沙源充足:鳴沙山附近多戈壁灘,西部連接庫姆塔格沙漠,為鳴沙山的形成提供了充足的沙源;三是特殊的地形:從戈壁和庫姆塔格沙漠,攜帶沙質(zhì)較多的西風和北風在這里受到山體的阻擋,使風中的沙粒沉降下來,長年累月,便形成了鳴沙山。

最為神奇的是,風力作用使鳴沙山“經(jīng)宿風吹,轍復如舊”,總是保持著一定的高度和不變的形態(tài)。千百年來不知有多少人登上去又滑下來,但鳴沙山依舊巍然屹立,鳴沙之聲仍然不絕于耳。鳴沙山的沙子“會唱歌”,主要有兩種情況:一種是“沙嶺晴鳴”,即鳴沙山在盛夏晴天自生鳴響;另一種是“和聲于人”,即鳴沙山“人登之即鳴”。關于鳴沙山鳴響之謎,目前,有三種解釋,靜電說:滑動的沙粒互相摩擦會產(chǎn)生靜電,靜電釋放會發(fā)出聲響;

摩擦說:高溫干燥時,沙粒稍有摩擦即可發(fā)出爆裂聲;共鳴說:沙粒表面的微小孔洞形成了“共鳴箱”,沙粒摩擦產(chǎn)生的細微聲音被共鳴箱放大,這是鳴沙發(fā)聲的關鍵所在。鳴沙山的沙也非常特別,由五種顏色的沙粒組成,稱為五色沙,為鳴沙山特有。因所含的礦物成分不同,沙粒可分紅、黃、綠、白、黑五種顏色,故因此而得名,是鳴沙山的“三寶”之一。五色沙中,白色沙粒的成分以石英礦物為主,紅色沙粒的成分以長石為主,綠、黃、黑色沙粒的成分是不同巖石的碎屑。五色沙沙粒顏色斑斕,是輝煌的象征。

日光曬熱的五色沙更有治療腰腿疼痛、風濕關節(jié)炎的奇效。沙丘是由風積作用形成的松散沙粒的堆積體。鳴沙山的沙丘形狀各異,有的像城堡高高聳起,有的像長城連綿不絕,還有的像一個個小島串聯(lián)在一起。根據(jù)形態(tài)將鳴沙山的沙丘類型分為新月形沙丘、新月形沙丘鏈、金字塔形沙丘和錐狀沙丘。

新月形沙丘多是在單方向風的作用下形成的,而金字塔形沙丘或錐狀沙丘的形成則至少需要風力相近的三個方向不同的風,鳴沙山各類沙丘表面的沙波紋也豐富多樣。在鳴沙山中的一灣清泉,其形態(tài)酷似一彎新月,故名“月牙泉”。泉水西深東淺,平均水深0.8m,水質(zhì)甘冽,澄澈如鏡,如沙海里一枚晶瑩的翡翠,鑲嵌在沙山深谷之中。月牙泉古沖洪積扇之間的洼地當中,便于集水,厚度巨大的松散沉積物中的地下水源源不斷流入到月牙泉,為月牙泉提供了充足的水源補給,這便是月牙泉生于沙丘而千年不涸的主要原因。

盡管星轉(zhuǎn)斗移,歷經(jīng)千年,風嘯沙鳴,月牙泉依然碧水粼粼,宛若明鏡,一往情深地映照著鳴沙山。沙水共生,山泉相依,成就了“沙漠第一泉”這一世界奇觀。鳴沙山月牙泉這一特殊地貌類型的組合,在激起人們探索大自然神奇奧妙的同時,也為世界上其他類似地貌組合的研究提供借鑒。在雅丹景區(qū)的西南部有一片浩瀚的沙漠——庫姆塔格沙漠,庫姆塔格沙漠位于甘肅西部和新疆東南部交界處,沙漠面積約2.2萬平方公里,在我國八大沙漠中排行第六。

庫姆塔格沙漠是絲綢古道中最為神秘、艱辛的險途,被古人稱為“大患鬼魅磧”,還有許多不為人知的動植物、礦藏等,但因氣候惡劣、環(huán)境嚴酷等多種原因,一直被人們稱為不可逾越的生命禁區(qū),至今還蒙著一層神秘的面紗,吸引著無數(shù)勇敢的中外探險者。庫姆塔格沙漠分布著世界上獨一無二的羽毛狀沙壟,羽毛狀沙壟自東北向西南方向逆山坡向上延伸,沙壟之間分布著一些低矮的沙埂,沙埂與沙壟幾近直角相交,沙壟好似鳥羽的羽軸,沙埂好像羽軸兩側(cè)的羽支,故而將其稱作為羽毛狀沙壟。

羽毛狀沙壟的形成需要平坦傾斜的地面,地表沙質(zhì)豐富,兩組相近風向是其形成的動力條件。神秘美麗的羽毛狀沙壟是庫姆塔格沙漠獨特的地質(zhì)構造、特定的地貌結構條件下,大自然的鬼斧神工之物,具有極高的美學價值、觀賞價值以及科學研究價值,對于研究干旱區(qū)氣候環(huán)境條件具有十分重要的意義。

敦煌盆地以北的低山丘陵區(qū),巖石經(jīng)風吹雨淋日曬等風化作用形成碎塊,它們被暴雨形成的洪流搬運下來,形成廣闊的山前戈壁平原。在干旱氣侯條件下,經(jīng)長期的風蝕和吹揚作用,使得細沙被大風吹走,在戈壁表面留下了一層黝黑的礫石層,形成了僅見于亞洲中部和中國甘肅-新疆交界處的“黑戈壁”地貌景觀。戈壁上的這些礫石被稱為風凌石,它們經(jīng)過風沙的長期磨蝕,形成光滑的棱面或棱角,棱面常與風向近乎一致。敦煌作為古絲綢之路的名城重鎮(zhèn),歷史悠久,文化底蘊厚重,從古至今保存了豐富的歷史人文景觀,見證了敦煌這片土地的輝煌與繁榮。

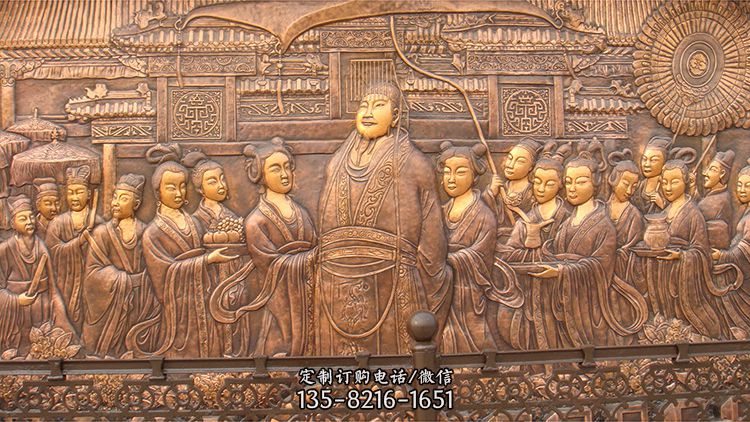

莫高窟位于敦煌市東南25千米處,開鑿在鳴沙山東麓斷崖上,南北長1600余米,上下五層,高低錯落有致,鱗次櫛比,形如蜂房鴿舍,非常壯觀。崖壁上共有洞窟735處,窟內(nèi)現(xiàn)存有不同歷史時期壁畫45000平方米,彩塑2400余身,是世界上規(guī)模最大、內(nèi)容最豐富的畫廊,是古建筑、雕塑、壁畫三者相結合的藝術宮殿,也是舉世聞名的佛教藝術中心。陽關因位于玉門關之南,古人以山南水北為陽,故而得名陽關。陽關始建于公元前1世紀漢武帝時期,曾是中國漢唐時期重要的邊塞關隘和最早的海關,為保疆安民、維護西域穩(wěn)定,保障絲綢之路暢通起到了重要作用。

在古代,它是東西方經(jīng)濟文化交流的橋梁,異常繁榮,所以現(xiàn)代漢語中,“陽關大道”被喻為康莊大道,有光明前途的道路,后來泛指通行便利的大路。唐代詩人王維的《渭城曲》“勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人”,及歷代文人紛紛吟唱,更使陽關成為人們告別親人、故土,出征遠游,表達離別之情的代名詞。因從西域運輸玉石到內(nèi)地需要經(jīng)過此地而得名。玉門關呈方形,城墻高達10米,上寬3米,下寬5米,四周城垣保存完好,為黃膠土夯筑,是古絲綢之路上中原與西域往來的咽喉要隘,也是重要的屯兵之地。

自漢代以來,伴隨著絲綢之路的開通,在河西這片土地上就開始了大規(guī)模的長城修整。位于敦煌西北部的漢長城從玉門關以北鹽地灣到馬圈灣約11千米,由蘆葦加砂礫層層夯筑而成,歷經(jīng)千百年的風雨侵蝕,仍屹立于戈壁風沙之中,是中國保存最完整,規(guī)模最大的漢長城,具有重要的文化和研究價值。