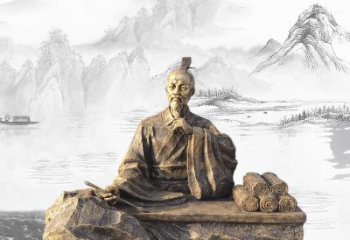

林毓豪,海南樂東縣人。著名雕塑家。1940年9月5日出生于海南島黃流鎮,家境貧寒。1964年廣州美術學院畢業,同年分配到廣東省工藝美術研究所工作。1970年調往廣州雕塑院從事專業創作,為國家高級美術師。城市雕塑代表著一座城市的形象與獨特的文化底蘊,如廣州的五羊石像就可堪稱廣州的第一標志。

而在三亞,不少的城市雕塑更為這座旅游城市增添了不同的韻味,其中最為出名的就是鹿回頭山上的《鹿回頭》雕塑,其代表的黎族美好傳說,成為三亞鹿城之名的由來。本期,我們探訪三亞具有代表性的城市雕塑,找尋這些雕塑背后的故事與意義。

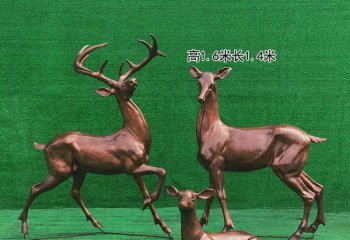

位于鹿回頭山上的《鹿回頭》雕塑從1987年建成至今,這座大型的花崗巖石雕已屹立在山頭間走過了近30年的風雨歲月。它就像是給這座城市的贊美詩,一代代傳誦著那動人美麗的愛情神話;它也是這座南海之濱的眼睛,日夜點綴著這座城市的斑斕美麗。

而在這美麗動人的鹿回頭雕塑建造背后,也蘊含著許多鮮為人知的珍貴記憶。看過鹿回頭雕塑的人們,都熟知它反映的是流傳在這片山嶺上的美麗愛情傳說:在很久以前,有一位勇敢勤勞的黎族青年在五指山狩獵時發現了一只美麗的坡鹿。青年獵手對其窮追不舍,追了九天九夜,翻過了九十九道山,從五指山一直追逐到南海之濱的懸崖邊上。茫茫的大海已擋住了鹿的去路,可就當青年獵手彎弓搭箭時,忽見火光一閃,煙霧騰空,坡鹿突然變成了一位美麗的黎族少女,含情脈脈地回眸凝視。

青年獵手被驀然的變化喜出望外,放下弓箭表達愛意。于是倆人結為夫婦,在這里披荊斬棘、搭起寮柵、安家落戶,從此捕魚狩獵、生兒育女,過著幸福美滿的生活。依據這樣的傳說故事,早在1983年,時任海南黎族苗族自治州州長王越豐就提出了要將黎族鹿回頭的美麗傳說變成生動的雕塑,在鹿回頭山嶺上建一組大型的雕塑群。

據原三亞市委副書記、市政協主席、市政法委書記、市旅游領導小組組長陳人忠回憶,當時王越豐帶領著崖縣縣委書記孫家浩、縣長黃文忠等主要領導乘坐著軍用直升機對雕塑選址進行實地考察。在考察之初,還因鹿回頭嶺是軍事重地而遇到了不小的障礙。爾后隨著許多軍事區域的解禁,雕塑的選址最終被確定在鹿回頭南邊嶺上。而設計這座雕塑的,就是著名的雕塑家林毓豪先生。

在1983年那個炙熱的夏天,林毓豪開始了鹿回頭雕塑的創作。據說設計之初,雕塑是一座高2米的石膏像,僅僅由神女和鹿組成。后來經過大家的建議和反復修改,才加上了俊美的黎族青年,并將仙女與獵手分別放置在鹿的兩側。據陳人忠回憶,當時根據自治州政府領導人的意圖,原先雕塑擬建高40米、寬35米、厚20米,相當于12層高樓。雕塑的內部砌成廳堂,分上下兩層,底座為下層大廳,占地700平方米。鹿身為上層,面積500平方米,鹿腳內部可設電梯供游客上下。

整個雕塑中間部分可設為彎曲的梯階,供觀眾飽賞四周遠近旖旎的風光。但是這樣一座40米高的大型雕塑若是建在山峰平頂上,從抵御臺風、建設造價、起重能力、環境協調、觀眾的欣賞感受和游覽空間等方面來看都不太合適,因此最終選擇了高15米、長10米、寬5米的花崗巖實體雕塑建造方案。

1985年的10月,鹿回頭雕像工程正式開工建設。陳人忠回憶說,當年為了更優質地完成雕像的建造,在雕像工程的后期,林毓豪就住在鹿回頭招待所里,每天騎著摩托車早出晚歸,雕塑到臉部等五官細節部位時,他就頭戴著長舌帽和一副黑色眼鏡,用一條粗繩子拴住腰部懸在半空中,親自認真地完成作業。

肚子餓了就啃一口冷饅頭,渴了就喝一口開水,晚上八九點才回到住宿吃晚飯。天天守望在工地上,風雨無阻。“我本來就是雕塑家,又是三亞人,如果做的不好也影響自己的名聲,所以一定會全心全力去修好的!”陳人忠告訴記者,當年他曾囑咐過林毓豪要好好做好這個雕像,林毓豪是這樣回答他的。

兩年后,這座鹿回頭雕像終于竣工建成。林毓豪曾在自己的自傳中寫道:“《鹿回頭》大型花崗巖石雕經歷了7年的創作與施工,終于聳立在生我養我故鄉海南島三亞市的鹿回頭山頂上。”這一雕塑作品建成后,曾榮獲廣州文學藝術首屆紅棉獎,還參加了全國城雕作品展覽,并在《美術》等國內外雜志上多次發表。時至今日,這座雕塑依舊吸引著成千上萬的游客前來觀光。“登高夜望奇甸,美景不勝收。燈萬點,相輝映,似川流。

不須逐鹿,山也回頭,還也回頭。”在游覽了鹿回頭雕塑后,原全國政協副主席、中國佛教協會會長趙樸初曾作下《訴衷情·游鹿回頭》一詞表達贊美喜悅之情。除了仙女獵手和鹿組成的雕塑主景外,在雕塑的下方還建有6個小蘑菇亭。

陳人忠先生告訴我們,林毓豪曾在當年同他交流過建設這些蘑菇亭的初衷:一是黎族青年男女多在雨傘下談情說愛,所以蘑菇亭也象征著“鹿”變成黎族姑娘后將會同獵手青年在蘑菇傘下戀愛;二是從景色觀賞來說,這些蘑菇亭不僅能和周圍的綠色草木協調,人站在蘑菇亭下還能俯瞰三亞市的全景,而人們從山下眺望雕塑時蘑菇亭也能夠擋住裸露的雕像地基,使得雕像與整個山頭的綠樹更自然地融合;

三是蘑菇亭子也象征著鹿的家,鹿群若是累了都會到這樣傘狀的亭子下休息;四是在蘑菇亭下都建有十分牢固密集的鋼筋地基,對于主雕像來說也起著一種穩固的作用。在三亞大小洞天的景區內有一座名為《鑒真登岸》的雕塑,群雕位于百級臺階之上,以鰲山為屏,面對南海,氣勢雄偉。這座群雕也是由著名雕塑家林毓豪設計建造,整體由五尊石像組成,高8.4米,雕像基礎海拔19.6米自左而右分別是日僧榮睿、鑒真、鑒真弟子祥彥、鑒真弟子思托、日僧普照,展現的是唐代著名高僧鑒真和四位弟子第五次東渡日本歷盡艱辛,不畏失敗,斗志昂揚的精神面貌。

鑒真是唐代佛教北派律宗的第三代傳人,是中國著名的佛學家、經文譯著家、日本律宗的創始者,也是中日文化交流的重要使者。他應日本僧人的邀請,東渡日本傳授戒律,但由于當時海上交通條件有限,鑒真六次東渡最后才抵達日本。鑒真與三亞還有著特殊的淵源,據記載,在鑒真第五次嘗試東渡日本的時候,在海上遇到大風,一路漂到了當時的振州的大蛋港登岸休整,鑒真在登岸時還曾將被海水浸濕的佛經曬在岸坡上,人們將這一帶稱為“曬經坡”。

時任振州別駕馮崇債親自帶領400余人出城迎接,精心安置,并幫助鑒真在振州修建了大云寺。鑒真在振州停留了一年之久,留下了從中原帶來的一批文化書籍,并在當地弘揚佛法,為官員人士傳律受戒。談起雕塑的修建,陳人忠回憶說,這與兩件事情給他的啟發有關。第一件是他曾前往日本奈良的唐招提寺,這是由鑒真東渡日本后所建造,由于其對于日本的佛教、醫藥、建筑等領域做出了重要貢獻,在日本國內受到民眾的廣泛尊敬。還有一件事則是日本高僧孝司的到訪,1991年12月,日本高僧孝司平生根據《唐大和上東征傳》中的記載,專程從日本到三亞尋訪鑒真佛蹤,在到達大蛋港曬經坡后,孝司夫婦二人遵照佛法虔誠憑吊,還在大云寺遺址周圍詳細考察、照相,拾取了一把泥土帶回日本作為紀念。

在孝司返回日本不久,專門寫信至三亞市政府,建議建立鑒真紀念館或重修“大云寺”,還隨信寫書寫了一幅草書條幅,寫道“指船日本吹崖州,漂著鑒真上陸頭,滯在一年今留名,大云寺址哭遨鷗。”“這兩件事讓我萌生了要修建鑒真東渡雕塑的想法,就立刻與同鄉、同學的著名雕塑家林毓豪聯系,他也非常贊成這個想法,立刻投入到創作中。”陳人忠說道。由于當時大蛋港交通不便,便將雕塑的修建地點定在了不遠處的大“海山奇觀風景區”。據陳人忠回憶,在設計的時候,林毓豪參考復制了大量的史料圖案,并向廣州光孝寺、六榕寺的主持僧請教,又請教自己的老師著名雕塑家潘鶴在藝術上給予指導,在定稿后親自從廣州護送大樣到南山,并現場指揮制作。

在雕塑落成的當天,日本國駐廣州領事館總領事古森利貞、副總領事大圣寺利還專程從廣州趕來參加典禮,并在致辭中稱贊這座雕像是中日人民友誼的結晶。1994年,趙樸初到三亞視察,88歲高齡的樸老專程來到大小洞天景區《鑒真登岸》群雕像憑吊,并堅持登上163級臺階,撫摸雕塑底座,頂禮膜拜,連說了,“想不到!了不起!

功德無量!”。對該雕塑的設計、落成表示了高度的肯定。陳人忠在接受采訪時表示,隨著大蛋港的開發,他希望日后能夠將該雕塑搬移至大蛋港“曬經坡”的原址,更體現出雕塑的人文底蘊與意義。《鹿回頭》雕塑、《鑒真登岸》群雕都是由海南本土著名雕塑家林毓豪所創作的,他是海南崖縣人,家境貧寒,但卻從小酷愛畫畫、捏泥人。陳人忠在緬懷林毓豪一文中寫道,“林毓豪從小學開始就迷上畫畫,家窮沒錢買紙,特別是他經常到田間拿回泥巴模仿著關公、張飛等捏成一個個‘公仔’,做好之后還用破磚蓋了一座‘廟’,然后邀我去‘觀賞’。

”林毓豪出生不久后,恰逢家鄉鬧饑荒,全家扶老攜幼逃荒至榆林港。據陳人忠回憶說,當時林毓豪的家是在空地上用椰子枝編成墻壁,用茅草做屋頂,每逢下雨到處漏水,臺風一到,往往連屋頂都卷走。當時還年幼的他們,經常在榆林軍港碼頭上拾米,回家再淘干凈,聊補無米之炊,生活十分的艱難。但在當時,家人對于林毓豪的美術創作道路給予了極大的支持。

當時的衣服要憑布票買布縫制,國家每年每人只限量供應5市尺布票,林毓豪一套衣服穿在身上作畫一個多月,沾得又糊又臟又重,寧愿不縫制衣服換洗,卻把全家的布票集中起來買一種俗稱“三洋白”作畫。那種時行、低廉又很叫賣的土布,白里帶黃,又粗又厚,極適作畫,它讓林毓豪在缺食少穿的窘態中足可大潑其墨、大寫其意。一幅幅畫卷完成后就寄往廣州美術學院,直至于1959年林毓豪以優異成績考取了廣州美術學院,迎來他繪畫生涯中一個新的起點。在工作后,林毓豪是以雕塑確立他在藝術領域的名望與地位。他創作的大型室外雕塑如今已遍布各地。

據統計,他身后共留下雕塑作品300多件,其中以人雕成就最顯著,以《先驅者》、《鹿回頭》和《鑒真登岸》三大件為劃時期的傲世杰作,但在這三件作品的創作中,林毓豪都與病魔做著頑強的斗爭。陳人忠在回憶林毓豪時表示,林毓豪不僅是著名的雕塑家,還十分熱愛自己的家鄉,在故鄉的雕塑創作中投入了極大的心力與精神,對于海南的旅游事業做出了一份重要的貢獻。1984年陳仁忠在陵水縣擔任縣委書記時,著力開發南灣猴島旅游景點,受猴子生活習性影響,不少游客都因觀賞不到猴子而感到掃興,在陳人忠提出創作雕像這一想法后,林毓豪欣然同意,創作了帶有南灣猴島特色的猴子雕像,成為景區重要的標志,受到游客所歡迎。

然而,殘酷的病魔奪走了林毓豪寶貴的生命,年僅57歲就結束了艱苦奮斗的一生,但是他所留下的藝術作品卻靜靜矗立著,特別是為三亞創作的《鹿回頭》、《鑒真登岸》雕塑,代表著他藝術精神與對家鄉的熱愛。-三亞大航海會獎旅游-專業的三亞會議策劃,三亞會議接待,三亞會獎旅游策劃服務公司。