“五人策馬風馳電掣”的組雕,根據真人真事創作——沖在最前頭哈薩克小伙的原型,是一八一團的退休職工胡達拜爾…楊東攝中新網新疆北屯1月10日電下216國道向南行,筆直幽深路兩旁的空地里,時不時地矗立一座銅雕,在皚皚白雪和湛藍天空的映襯下,格外奪目。

同行的北屯新聞中心副主任李洪君告訴記者,這些雕塑均由國內雕塑界知名藝術家創作。其中“五人策馬風馳電掣”的組雕,根據真人真事創作——沖在最前頭哈薩克小伙的原型,是一八一團的退休職工胡達拜爾…此間1月10日,記者來到新疆生產建設兵團第十師北屯市一八一團采訪,在團部光明小區粉色樓4單元301號房間,見到了胡達拜爾一家。胡達拜爾今年86歲,鶴發童顏,胡須飄逸,雙目炯炯,身體硬朗,聲如洪鐘;

陽光直射在老人身上,猶如銅雕…老伴、兒子、兒媳婦、孫子、親戚家的孩子——干凈整潔的居室,和諧幸福的三代之家…老人邊回憶邊用漢語講述,時不時地輔以手勢,兒子胡擁軍充當翻譯。胡達拜爾小時候有記憶起從沒見過爸爸。長大后媽媽告訴他,土匪拉爸爸入伙,爸爸謝絕了,被土匪逼死。胡達拜爾六歲時就給富家老爺放牧,風里來雨里去,經常饑寒交加挨打受氣,對土匪和老爺十分憎恨。

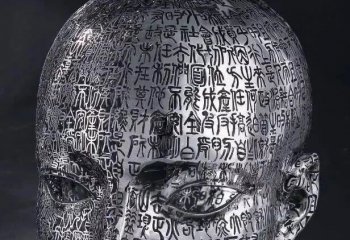

1952年,解放軍剿匪輕騎兵來到清河。熟悉這里山嶺溝壑的胡達拜爾主動要求當向導,為徹底剿滅土匪立下功勞——銅雕于2014年秋落成,以寫實手法表現了在胡達拜爾的導引下,解放軍剿匪官兵高舉紅旗揮舞大刀奮勇向前…

后來,剿匪部隊的一部分人馬就地復員組建了一八一團,吸納胡達拜爾成為該團的職工,分配到別克多克牧場,一邊放牧一邊巡邏…別克多克在現中哈邊境三號界碑52公里邊境線的“三號溝”草場,20多萬畝,承載15萬只羊,供30多戶牧民夏季放牧;5月初到月底從冬牧場出發,趕著羊15天,行171公里牧道方到目的地,9月初到月底回到冬草場;

稍晚些,大雪封山,草場與世隔絕,只有飛鳥能夠進去。胡達拜爾的牧點緊傍三號界碑,僅有一家人與他最近,相距5公里——幾個月見不到一個人說不上一句話是常事…轉場出發之前,帶足米面油鹽、土豆蘿卜之類的菜和火柴,漫長5個月的夏季,每兩個月才能回到團部取運一次生活用品。草青連天,松柏蒼翠,景色迷人,牧民對此早已司空見慣,不以為然;一些細微如絲的變化卻能高度警覺倍加關注,如陌生的聲音、身影、痕跡,風云變化,牲畜的病疫…

1971年大兒子出生,胡達拜爾給他起了哈薩克名字“珠瑪別克”和漢名字“胡擁軍”——從上小學到現在,他的名字一直叫“胡擁軍”,只有家人知道他還有個哈薩克名字“珠瑪別克”。胡達拜爾1984年退休——子承父業,胡擁軍來到三號界碑沿線放牧巡邏,續寫戍邊新篇章。

在馬背上長大,胡擁軍熟悉深山的一草一木,了解牧區的一山一云。看天色可知哪里有雨,看雨量知道哪時會發生泥石流,提早防備就會躲過災難。最難對付的是棕熊和狼,常常遭到它們的突然襲擊;最多年份,被狼襲擊損失6只羊,被熊襲擊損失2匹馬、9頭牛。最難防獵采國家明令保護的珍稀動植物者。有一年遭遇了5個偷獵者,胡擁軍內心恐慌卻努力沉著應對,酒肉穩住他們,尋找機會抽身向邊防公安報告,為國家挽回了損失…

有一年9月初,牧民陸續向山下轉場,他卻一人騎馬沿國界最后巡視一遍,發現鐵絲網有多處被動物損毀,一一修復,回到牧點,大雪突降,直到雪停20天后才迎來了搭救他的親人…2016年6月16日,胡擁軍在三號界碑附近巡邏,遭遇雪崩,所幸躲得快…“當年,部隊問我爸樂不樂意參軍。爸說更愿意在山里放牧。于是,爸爸被吸納到一八一團當牧工。后來,爸爸為沒參軍后悔,給我起名‘胡擁軍’;

原本我也有機會參軍,爸爸退休,為了接替爸爸,沒能如愿——全家寄希望于弟弟木哈買提參軍。天隨人愿,弟弟考入軍校畢業分到邊防某部,現在40歲,任副大隊長啦!”胡擁軍如是說,引得爸爸和媽媽都笑了。