在國內很多地方都有包公祠,或紀念園之類的地方,是用來紀念歷史上最著名的清官,我們先來看看歷史上真實的包拯個人履歷,包拯字希仁,北宋廬州人,1040年起知端州軍州事三年,任滿被調至開封,曾任監察御史、三司使及龍圖閣直學士,后任樞密副使。包拯畢生勤政愛民、廉潔公正,被譽為“包青天”,為后世清官典范。

根據記載,可以看出來包拯在歷史上最重要的三年就在肇慶,作為一名封建時代的地方官,想要勵精圖治,真正的造福一方百姓,沒有經過地方的鍛煉和了解民情,可能真的很難做到為民做主的胸懷。如今,在過去包公祠的基礎上,肇慶打造出來一個規模較大的包公文化園,無疑就是對包拯當年在肇慶為官三年最重要的理解,這或許是我們所感受都欣慰的地方。包公文化園由包公祠、清心園、文化廣場、仿古文化街和沿江景觀平臺五部分組成。包公文化園是包公祠為核心,以包公公正為主題的產業園,文件園里有一個很大的廣場,還有一個小舞臺,不定時還有群眾文化表演,包公文化園最有特色是能通過觀景平臺到達包公碼頭,可以在西江邊欣賞西江美景。

根據園內《包公文化園碑記》記載,端州包公祠,始建于宋熙寧年間,迄今已有近千年,代有遷移,1998年易址重建于城西,素為群眾懷賢之地。遂予以重修擴建,易名包公文化園,以秉清心直道之古訓,彰千古廉吏之鳳儀。

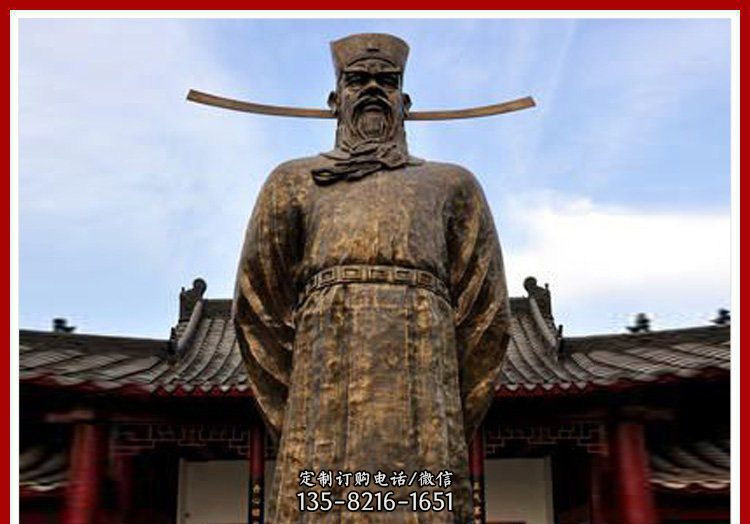

新園于2014年5月動工,翌年5月落成,增建清心園,附以廣場園區,方百余畝。其中正殿內供奉包公,祠內高懸‘’剛正廉明‘’匾額。兩邊分別有王朝馬漢張龍趙虎分別矗立于堂內,十分森嚴,據記載,包拯調任端州知府。由于當時的端州出產硯臺,此前的知府趁著進貢大都斂取是貢數幾十倍的硯臺,來贈送給當朝權貴。包拯命令制造的硯臺僅僅滿足貢數,他在任滿一年沒拿一方硯臺回家。

另外一則傳說就是后院的包公鎖妖井。據說為包公所鑿七井之一,傳說:包公在端州為官時,有妖龍作怪,時時興風作浪,危害百姓,包公設計把妖龍鎖于井內鎮住。園區內大部分都是仿宋建筑,一邊是祠堂一邊是展覽館。展館里面可以了解到包公文化從生平到戲劇等方面。

內容很豐富,而且展廳里面還有很多解釋的展牌,總體還是不錯,看見不少家長帶著孩子過來游覽,對于宣傳廉政文化來說是個很好的地方。在這里,用更加生動和活靈活現的文物與展示,體現了當年包拯在任時期的故事,和他歷史上所經歷的很多民間傳說,講述包公忠孝故事,還有好多破案故事,有一些古時場景看。由于園內借助大量場景復原、圖片、實物、文字資料展示和“聲光電”高科技等方式,會讓人會更觸動感悟包公“孝忠、民本、剛正、清廉”的勤廉思想。對于后人來說,不但有借鑒意義,更有深思的參考。

這是一座以紀念包公功績為特色的文化園,也是包公曾在肇慶當官造福一方百姓的見證。攝影師,旅行家,自由撰稿人,視頻博主,深度自駕玩家!不間斷旅行記錄拍攝20多個國家,300多座城市。