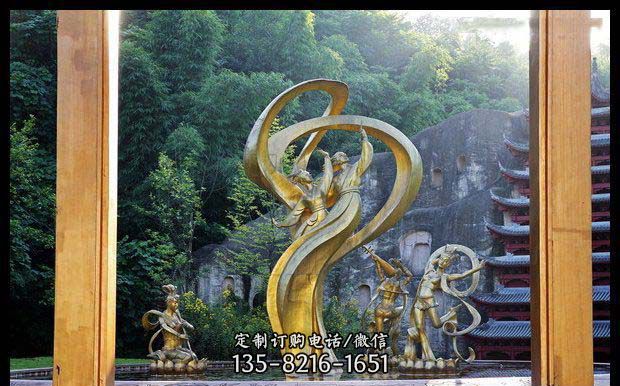

中國(guó)的雕塑分為人像雕塑和動(dòng)物雕塑,同書法、繪畫一樣,都要求表現(xiàn)對(duì)象物的神韻。它的最高美學(xué)要求就是傳神,即展現(xiàn)對(duì)象物的內(nèi)心世界,刻畫對(duì)象物的神情儀態(tài)。但因?yàn)樗且环N立體的造型藝術(shù),除了動(dòng)人的神態(tài)美以外,還應(yīng)當(dāng)有適度的形體美。因此,人們?cè)谛蕾p雕塑作品的時(shí)候,往往會(huì)注意它是否形神兼?zhèn)洹6囆g(shù)家們?cè)趧?chuàng)作雕塑作品的時(shí)候,也總是以形寫神,刻意追求神采飛揚(yáng)和形神兼?zhèn)涞淖罴阉囆g(shù)效果。

考古發(fā)掘的成果已經(jīng)證明,我國(guó)的雕塑藝術(shù)可以追溯到原始氏族社會(huì)。河南省裴李崗文化遺址中已發(fā)現(xiàn)陶塑人像,仰韶文化遺址中出土的陶塑人像就更多,其中1964年在甘肅省禮縣高寺頭出土的圓雕少女頭像,是仰韶文化陶塑人像的杰作。而1986年在遼西文化遺址的牛河梁出土的陶塑裸體女神像及無頭裸體女神坐像中,有一尊女神頭像與真人頭大小接近,眼珠用碧綠的圓玉球鑲嵌而成,顯得雙目炯炯有神。這些雕像注意外形輪廓的健美柔和,又追求內(nèi)蘊(yùn)神態(tài)的感情流露,造型準(zhǔn)確生動(dòng),形象栩栩如生,顯示出我國(guó)原始雕塑已經(jīng)具有驚人的藝術(shù)水平。

接下來是在河南省安陽市商墓中出土的商代石雕,其中虎首人身石雕用大理石雕成,雕像屈膝跪坐,張口獻(xiàn)牙,顯出咆哮、吞噬的神態(tài),也是一件珍貴的藝術(shù)作品。數(shù)量很多、陣容最大的雕塑作品,乃是發(fā)掘于陜西省西安市臨潼區(qū)的秦始皇兵馬俑。它是世界文化史上迄今為止空前巨大的彩色陶塑群體,僅現(xiàn)挖掘的部分,已出土形同真人大小的人俑、車馬俑6,000多件,形成一個(gè)氣勢(shì)磅礴、場(chǎng)面肅靜的軍事陣局,被譽(yù)為“世界第八奇跡”。

雕塑家們?cè)趧?chuàng)作這些人物、車馬塑像的時(shí)候,注意從多方面去刻畫它們的形象,揭示他們的特征,所以有的挺胸直立,目視前方,外表剛毅勇猛;有的濃眉大眼,闊口寬腮,顯得勇敢機(jī)智;有的性格開朗;有的沉默多思,而馬也表現(xiàn)出一種蓄勢(shì)欲動(dòng)的神情。規(guī)模如此巨大的彩陶秦俑作品,不但顯示了秦始皇統(tǒng)一全國(guó)以后的那種氣勢(shì),而且表明了我國(guó)古代雕塑藝術(shù)的高度成熟。

另一方面是采取現(xiàn)實(shí)主義手法,展現(xiàn)以人與人為主要關(guān)系的現(xiàn)實(shí)生活。前者的代表作是陜西省興平市霍去病墓前的《馬踏匈奴》石雕。霍去病墓建造為祁連山式,象征他的功績(jī)永垂不朽;石雕置于墓前,石馬與真馬大小相近,造型厚重,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)練,腳踏一個(gè)正在掙扎而又緊張恐懼的匈奴軍士,以此表現(xiàn)他北伐匈奴的功績(jī)。后者的代表作是先后在陜西省咸陽市、江蘇省徐州市、河南省洛陽市等地發(fā)現(xiàn)的漢代兵馬俑和雜技人俑。特別是徐州楚王墓?jié)h代兵馬俑,已出土兵馬俑2,500余件,是繼秦兵馬俑之后的第二大兵馬俑軍陣。

跟秦俑比起來,漢俑要小得多,最大的不過54厘米,不及秦俑的1/3。但這很可能反映了秦漢間藝術(shù)觀念的變化,即秦代重“寫真”,漢代已趨向“寫意”。魏晉南北朝時(shí)期由于佛教的流行,我國(guó)的雕塑藝術(shù)深受佛教的影響,以表現(xiàn)佛教內(nèi)容為題材的雕塑作品大量出現(xiàn),敦煌、云岡、龍門和麥積山四大石窟中有許多這個(gè)時(shí)期的造像。這一時(shí)期人物形象的主流仍然是體態(tài)修長(zhǎng)、面貌清瘦、直鼻大眼、耳廓長(zhǎng)垂的印度佛模樣,在塑工上注意圓潤(rùn),講究“行云流水”;

在形象上注意濃麗淳厚的色調(diào)和樸實(shí)的裝飾美;在思想上,由于南北戰(zhàn)亂,社會(huì)動(dòng)蕩,人們飽經(jīng)苦難,因而在塑像中寄托愿望,使塑像充滿寧?kù)o、飄逸、灑脫的智慧和神態(tài),表現(xiàn)出人的脫俗情感。這一時(shí)期的雕塑作品大多色彩明快,趨于華麗;人物造型比例適度,凝練健康;

人物神情溫和慈祥,具有濃郁的人情味和親切感。特別是女性菩薩像,更是體態(tài)秀美,氣度嫻雅,眼含柔情,嘴帶微笑,極少神的韻味。而龍門石窟唐代奉先寺的盧舍那大佛面龐豐腴,神情柔美,與兩旁的弟子、菩薩、天王、力士等上下呼應(yīng),顯示出一種秩序井然、氣氛和諧的景象,就像武則天與她的臣僚們正在協(xié)商對(duì)話。唐代帝王陵墓前的石雕作品,也是姿態(tài)生動(dòng)有力,造型略顯夸張,注意刻畫對(duì)象物的性格特征。

像唐太宗“昭陵六駿”和武則天母親楊氏順陵前的走獅、天祿等,都是具有代表性的作品。宋代雕塑雖然沒有那種恢宏的氣象,但在刻畫人物性格、表現(xiàn)人物心理方面卻達(dá)到了很高的水平。這時(shí)的神佛造像已經(jīng)更加世俗化,在人物造型上注意從人物的日常生活和言行舉止中展示人物的心靈境界,注意從面部、眼神、姿態(tài)、人物之間的相互關(guān)系以及人物與環(huán)境的關(guān)系去刻畫人物的風(fēng)采和神情。如山西省太原市晉祠圣母殿中的44個(gè)宮女塑像,因各自主掌的事務(wù)不同,她們所穿的服飾和手執(zhí)的器物也不同,更重要的是她們的姿態(tài)自然,神情各異,展現(xiàn)出各自不同的女性美。

又如山東省濟(jì)南市靈巖寺千佛殿的40尊羅漢彩塑,他們或深沉、或恬靜、或喜怒哀樂的表情,可以引人共鳴,被梁?jiǎn)⒊潪椤昂?nèi)第一名塑”。而重慶市大足石刻中的宋代作品,在佛教造像中大量展示社會(huì)生活場(chǎng)景,與《清明上河圖》所描繪的社會(huì)風(fēng)俗具有相同的時(shí)代精神。元明以后,雕塑藝術(shù)沒有更多的長(zhǎng)進(jìn),造像的世俗化越來越明顯,有一些精品尚能達(dá)到比較高的水平。

但總的看來,元代雕塑比較粗獷,明代雕塑過于繁瑣,清代雕塑不免庸俗,這都同一個(gè)時(shí)代的精神面貌有關(guān)。總之,中國(guó)的雕塑藝術(shù)既有各自的時(shí)代個(gè)性,又有整體的民族共性,即通過一定的形體,充分地表現(xiàn)神韻;依據(jù)一定的現(xiàn)實(shí),盡力地表現(xiàn)理想,只要能突出對(duì)象物的崇高、神圣、可親、可敬,不用過多地考慮肌肉和骨骼的透視關(guān)系。這正是與西方雕塑的不同之處。