有朋友問起我,印度人的三觀究竟是什么樣的。這是個好問題,印度人民的三觀著實相當與眾不同。我仔細思量之后,總結出了如下印度“八榮八恥”。當然這個“八榮八恥”并不是印度政府所倡導或鼓勵的道德準則,而是我生活在印度社會所觀察到的一些現(xiàn)象及觀念,大體可以由此對印度人民之三觀形態(tài)管窺蠡測一番。首先來澄清一下許多人對種姓制度普遍存在的誤解。

眾所周知的印度種姓制度雖然最早跟人種、膚色有關,但發(fā)展到后期主要是按照職業(yè)劃分的,與膚色并沒有絕對聯(lián)系。前者是階級種姓,分婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅、賤民五大類;后者是職業(yè)種姓,比我們百家姓還多,有上千種,而且南北印度有著不同的職業(yè)種姓系統(tǒng)。真正的種姓應該是這樣的,每個小圈都是職業(yè)種姓,有些職業(yè)種姓可能會跨階級;有些非印度教種姓則不屬于任何階級或職業(yè),如印度人彼此之間問種姓,其實問的是職業(yè)種姓,也就是你祖宗十八代是干嘛的。

那些婆羅門祭司的種姓,很多都跟印度神話里的神祇、仙人能搭上邊,比方說某個有文化的印度人看到某個婆羅門種姓,立馬就能知道:啊,原來這是伏羲氏的后人啊!那個是太上老君的子孫啊!印度神話體系本來就大得嚇死人,有三億三千萬神祇,所以找個沾親帶故的神仙并不難。何況這些神話本來就是婆羅門編出來的,他們編的時候把自己家族都編成了神仙后裔,定義了婆羅門“高貴純潔”的血統(tǒng)。這就跟中國古代給帝王編的故事是同樣的套路,要么他媽懷孕時做了怪夢,要么出生時紅光滿室,總之貴人必有“異象”。當然,婆羅門的血統(tǒng)也確實跟印度土著不太一樣,是中亞雅利安游牧民族后裔。

另一方面,下面那些普通小老百姓則以職業(yè)為姓氏,一聽你姓“李”——祖上是種李子的;一聽你姓“朱”——祖上是磨顏料的,大致就是這么回事兒。但是吧,印度教社會的階級在大體上是固化的,種李子的、磨顏料的絕對沒可能建立李唐王朝、朱明王朝,因為種姓身份不合法。當年甘地封圣之后有些印度婆羅門就不大服氣——種姓祖上不是做個香水的嘛!有啥了不起的!在種姓體系中,婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅及賤民,分別對應神權階級、統(tǒng)治階級、納稅階級、奴隸階級,后面兩個階級對應的三個種姓都是干體力活的,一般講的低種姓就是這倆階級,幾千年來印度人民一直安安分分地在種姓制度的框架下過著麻木不仁的小日子。

潔凈觀這個問題也是理解印度的一個重要背景知識,我在好幾篇文章里都提過,解釋得最詳細的是《開局一個神,故事全靠編——起底世界三大文化圈》這篇。潔凈觀屬于南亞特色,乃是印度教社會的一個基本設定,從大框架上表現(xiàn)為內(nèi)婚制和隔離制。內(nèi)婚制是族群出于自我認同、保持血統(tǒng)純正的需求,禁止與外族通婚。這種做法過去在全世界范圍內(nèi)相當普遍,就連早些年的美國都曾經(jīng)在法律上禁止白人和黑人通婚。

隔離制則是不碰各種容易傳染疾病的東西,比如肉、血污、動物制品、屎尿等,同時也不碰接觸這些東西的人。南亞的隔離制在世界文明史上乃是獨此一家,我覺得跟南亞地區(qū)容易爆發(fā)傳染病的炎熱氣候脫不了干系。大家想啊,雅利安人自己是游牧民族出身,在草原上游蕩那會兒除了肉和奶根本沒啥別的可吃,然而他們跑到南亞這塊地方后,居然覺得肉食是骯臟的,不就是讓炎熱氣候給逼的嗎?南亞這種滿地兒瘴氣的地方,人民長期生活過程中形成了很強的衛(wèi)生意識,發(fā)展出了隔離制、勤洗手等衛(wèi)生習慣——大家別笑!

印度大街上臟只是因為不講公德,個人衛(wèi)生意識真比我們強得多,印度人的生活圍繞著各種洗刷刷,當然洗得干不干凈是另外一回事兒。隔離制一開始只是為了跟那些干臟活的人保持距離,怕被傳染疾病,發(fā)展到后來各種職業(yè)都有了潔凈度的屬性。侍奉神靈的祭司潔凈度五星級,他們的主要工作是侍奉神靈,順帶研究、編撰、解釋印度教經(jīng)典,屬于純腦力工作者,十指不沾陽春水,是高高在上的神職人員;剎帝利是統(tǒng)治階級,治人勞心,釋迦牟尼出家之前是王子,就屬于剎帝利。

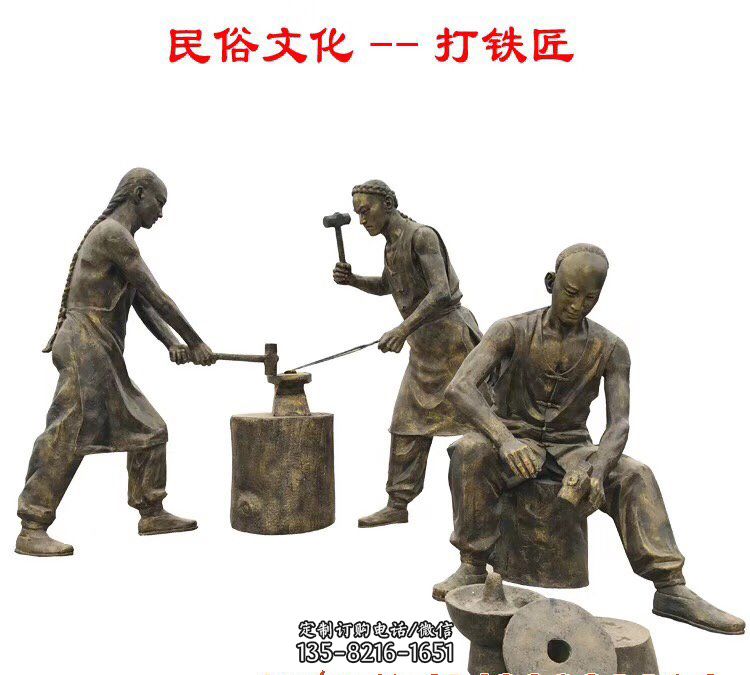

但剎帝利除了統(tǒng)治之外,另外一個屬性是武士階級,其義務是上戰(zhàn)場殺敵,必要時候得流血流汗,自然就要低婆羅門一等;再往下的吠舍是商人、手工藝人,既得動手也得動腦,兩者的重要性不相上下,所以排第三等;最后的首陀羅和賤民在過去屬于事實上的奴隸階級,干的基本上都是純體力活和臟活兒,最為低賤——總而言之一般來講種姓越低,體力活的比重越大,工作性質(zhì)也就越為“不潔”。但進入了現(xiàn)代社會之后,原來的種姓制度就亂了套,一來突然冒出很多以前沒有的新職業(yè),二來許多人也不再干過去祖?zhèn)鞯穆殬I(yè)了。

比方說外科醫(yī)生這個職業(yè)就很奇葩,按照潔凈度,這工作要接觸血污,屬于臟活;可由于最早有機會留洋學醫(yī)的那撥人都是家里有錢的婆羅門,而且醫(yī)學需要大量的專業(yè)知識,于是外科醫(yī)生的職業(yè)就成了個高貴的職業(yè),印度人最熱愛的職業(yè)除了公務員之外就是工程師和醫(yī)生。許多人只看到印度階級固化的那一面,其實印度的階級流動性也是客觀存在的,并不像過去那樣完全被種姓鎖死。

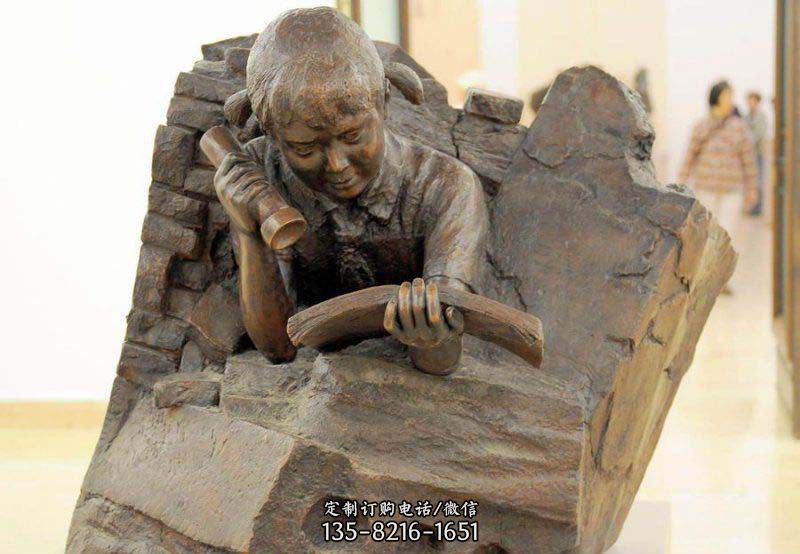

從某種意義上講,你干的職業(yè)就是你的新種姓,對底層老百姓來講無疑是個咸魚翻身的好機會。為啥有些印度人讀書特別刻苦?對教育資源的競爭特別激烈?因為這是許多低種姓人民擺脫家庭出身設定的唯一機會,只要鯉魚躍上龍門,便不用再做祖祖輩輩做的那些低賤的體力活。尤其印度的大學和政府部門在錄取的時候,還專門為低種姓保留了名額。當然這些低種姓的人最后能有什么樣的成就,還得看個人的造化,目前印度的總統(tǒng)便是賤民出身,但也有許多低種姓的天之驕子終其一生無法擺脫原生家庭的影響。

被鎖死了千百年的社會階級終于解鎖,印度從來都是“萬般皆下品惟有讀書高”,但唯有今時今日才真正允許了“下品人”成為“讀書人”,一下子釋放出來的需求可想而知。話說我丈母娘年輕時候是拉達克當?shù)厥锇肃l(xiāng)出名的美人,以擅長舞蹈著稱,代表拉達克參加好幾次印度的共和國日閱兵巡游,八十年代還去過歐洲參加文化交流,但我丈人長得卻是其貌不揚。

我們問她當年怎么會嫁給我丈人,丈母娘說因為他是十里八鄉(xiāng)唯一一個讀過書當了公務員的,用現(xiàn)在的話講那就是“全村兒的希望”啊!我丈母娘嫁給他也算是才子配佳人。這是個多么勵志的故事啊!書中自有黃金屋、書中自有顏如玉,讀書改變命運!知識就是力量!印度由于種姓制和潔凈觀的存在,除了對腦力勞動的趨之若鶩之外,對體力勞動的厭惡程度也遠超世界平均水平。有些體力勞動者,真的就跟做牛做馬一樣,活得豬狗不如,有時候連最基本的尊重也得不到,讓你很難相信這是一個現(xiàn)代國家。關于這一點我在《為什么印度發(fā)展制造業(yè)那么難》一文中舉過兩個例子:我有次在印度亞馬遜網(wǎng)站上看冰箱,發(fā)現(xiàn)了一個很神奇的現(xiàn)象,冰箱下面的一星差評主要集中在一個點——客戶投訴沒有安裝人員。

按照我們的思路,冰箱難道還需要專人裝嗎?不就是找個地方擺好插上插頭就用了嗎?但印度人覺得,哪怕搬動冰箱這種事兒,也算是體力活,應該由專人來干。印度人民是那種真正意義上的“油瓶倒了都不扶”。還有一次我對面樓的一個鄰居家男主人腳摔骨折了在家休養(yǎng),需要換煤氣罐,但那時候家里只有他一個人,于是他打電話給他老婆,再讓他老婆聯(lián)系我太太,讓我太太叫我去幫個忙從屋外搬一下煤氣罐。為啥要這么周折呢?

因為我是他在附近能找到的人中唯一一個不介意幫人干這種體力活的人,他要是找其他鄰居幫他搬煤氣罐,別人可能會覺得被冒犯——你特么當我搬煤氣的工人嘛!這個男主人之前看我自己安裝家具的時候就告訴過我,在印度哪怕擰個螺絲也要找專門的人來做。由于各種職業(yè)之間“潔凈”程度不同,不光腦力勞動者瞧不起體力勞動者,印度的體力勞動者彼此之間也互相看不起,存在鄙視鏈。比方說同樣是給有錢人家做傭人,做飯的看不起開車的,開車的看不起掃地的,掃地的看不起洗衣服的,洗衣服的看不起掃廁所的,掃廁所的看不起掏下水道的…

這個鄙視鏈的順序我講得不一定準確,但客觀存在。印度社會的勞動分工特別細,各司其職的意識特別強烈,你要讓一個印度人去干不屬于他職責范圍內(nèi)的事情,有些人會覺得被冒犯。這一明細分工甚至存在于夫妻之間的家務事,絕大多數(shù)已婚印度男人都非常抵觸做家務,畢竟家務也是一種體力活兒。我跟我印度基友探討過這個問題,他說每個印度男人在單身獨居的時候都是自己做飯做家務的,不存在不會做這種事情。但假如你結婚后還做,別人就會認為你的太太不賢良、不稱職,怎么可以讓丈夫做這種不體面的事情。

最后的結論則會是這個丈夫無能,管束不了自己的老婆,這樣的丈夫走出去就會顏面盡失。坐在辦公室里的腦力勞動者免除了日曬雨淋之苦,久而久之便有機會養(yǎng)胖,即便天生黑,也不至于變得更黑;而天天在戶外搬磚的體力勞動者免不了黑黑瘦瘦,靠搬磚搬出一身腱子肉那是不存在的,腱子肉得靠高蛋白飲食來養(yǎng),大部分印度人都沒有條件那樣吃,更別提搬磚的苦力了。

因此印度人民外貌協(xié)會對“美”的衡量標準也就十分簡單粗暴——唯白與胖!白就是美,白即正義!這個又跟種姓有關。你如果穿越回到三千年前的印度,會發(fā)現(xiàn)印度跟現(xiàn)在的美國差不多,白人是白人,黑人是黑人,像現(xiàn)在這樣占大多數(shù)的半黑半白棕色人種,一方面是幾千年來混血混出來的,另一方面跟南亞的炎熱氣候有關。

當時雅利安人從中亞千里迢迢來到南亞,在文化上有其先進,具備兩大優(yōu)勢,一是已經(jīng)馴服了馬,二是掌握了鐵器鍛造,因此機動性和戰(zhàn)斗力對達羅毗荼人來說是降維打擊。有人說雅利安人征服印度是落后民族征服先進民族,這個說法并不對,因為古印度達羅毗荼人建立的古印度哈拉巴文明在雅利安人來之前就崩潰了,崩潰原因至今是個謎,比較主流的觀點認為是干旱。當雅利安人來到南亞的時候,遇見的都是殘存的達羅毗荼人部落,文明程度并不高。

后來發(fā)展起來的孔雀王朝、笈多王朝之類的印度文明,跟我們講的古代四大文明里的印度文明并沒有繼承關系。達羅毗荼人究竟是如何起源的至今還沒有定論,最新的遺傳學考古研究表明,原始達羅毗荼人大約是10000年前從伊朗遷徙到南亞的新石器時代農(nóng)民,然而26000年前就定居印度洋安達曼群島的黑人土著跟現(xiàn)代的南亞人也擁有共享的遺傳因子,所以很可能這些原始達羅毗荼人來到南亞的時候,跟安達曼人同宗的具有矮黑人體貌特征的土著早已定居在此,兩者之間進行了混血。我猜想4500年前雅利安人剛來到南亞時看到的早期達羅毗荼人,應該遠比現(xiàn)在要黑。

如今的達羅毗荼人基本上都跟雅利安人等外族混過血,血統(tǒng)純正程度在39%-71%之間不等,有時候在印度會看到一些血統(tǒng)相對純正、或是具有返祖特征的達羅毗荼人,那真的是可以很黑,黑得發(fā)藍。白皮膚的雅利安人和黑皮膚的達羅毗荼人遭遇之后究竟發(fā)生了什么,目前只能進行推測。

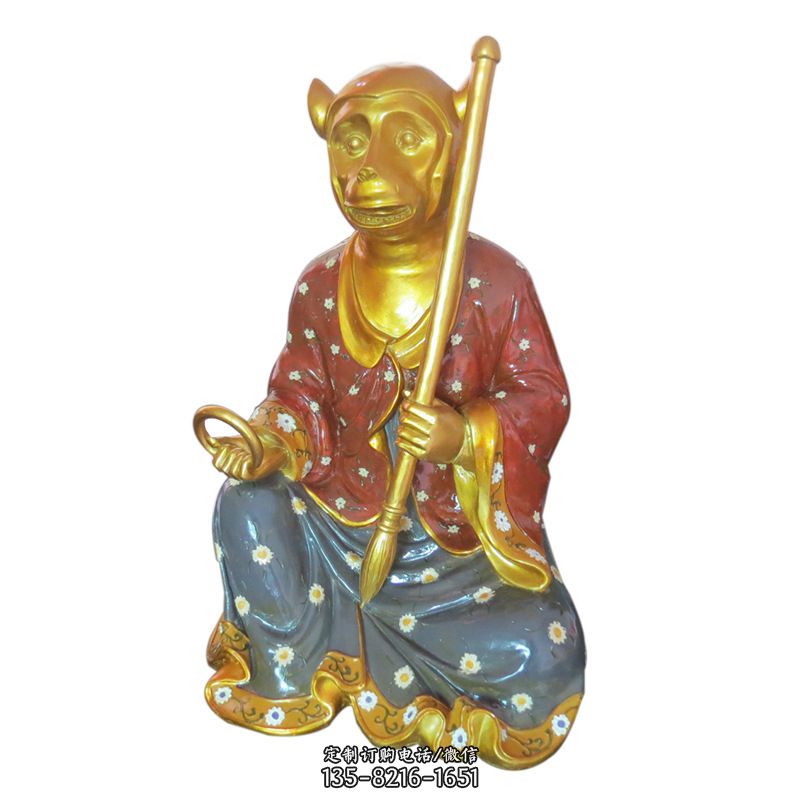

語言學家發(fā)現(xiàn),達羅毗荼語和印度-雅利安語相互之間的影響很大,說明其曾經(jīng)存在廣泛的相互交流。我認為當時競爭與合作是并存的,比如《羅摩衍那》里的羅摩,便通過借助了達羅毗荼土著的力量在王位繼承權的斗爭中勝出,然而在流傳下來的故事版本里,那些達羅毗荼部落卻被丑化成了猴子王國,所謂猴神哈努曼很可能是當初達羅毗荼部落里面一位善戰(zhàn)的勇士,選擇了效忠羅摩而得到了嘉獎。關于我對《羅摩衍那》故事的解讀,可以參見《朱熹、甘地與格蕾塔》一文。

這種對達羅毗荼人歪曲丑化反映出來的是當時雅利安人的一種意識形態(tài)——咱們白人才是人,那些黑人全是畜生。會有這樣的認知并不意外,歐洲人當年的奴隸貿(mào)易,也是建立在這種認知之上的。人類或許具有一種厭惡深膚色的本能,因為深膚色容易讓人聯(lián)想到骯臟、不潔、低等,而“雅利安”這個詞是“高貴、榮耀”的意思,他們曾經(jīng)用“蔑戾車”這個貶義的詞指代一切非雅利安種族,將這些黑人土著視為妖魔鬼怪自然不足為奇。

他們奴役了達羅毗荼土著之后,將“以膚白為榮,以黝黑為恥”寫入了宗教經(jīng)典,在宗教經(jīng)典中規(guī)定了雅利安血統(tǒng)的純正和高貴。種姓中的不同階級叫做,這個詞的意思正是“顏色”,種姓越高膚色越白。在印度這樣的社會,由于白皮膚的稀缺,大家更是變本加厲地以白為榮,白說明你養(yǎng)尊處優(yōu)不用在太陽底下干體力活;白人為主的歐美社會倒是反過來的,白說明你是個沒錢去度假曬太陽的窮人,曬得黑黑的才健康。

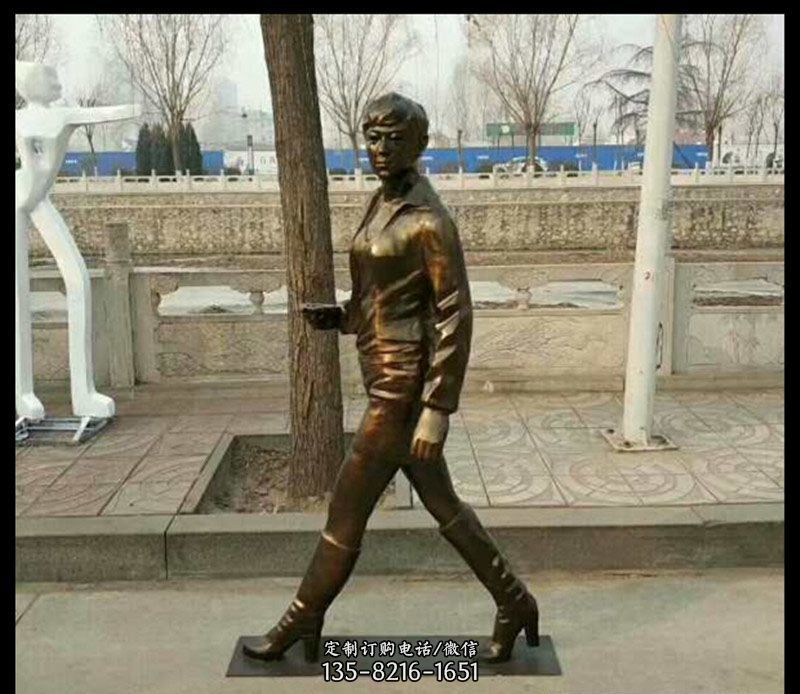

我其實挺喜歡古銅色皮膚的,覺得在不曬傷的前提下黑點兒挺好,而我太太就特別介意,不讓我曬黑,她覺得我曬黑的話在印度會被人瞧不起。黃種人社會通常只有女孩子以白為美,男孩黑點也沒關系;但在印度連男人也是越白越好。會有這種觀念除了自古以來的種姓規(guī)定之外,寶萊塢電影的審美引導也難辭其咎。不少人來了印度以后都問我,為啥街上看不到印度電影里那種美女呢?要知道很多印度電影,開的都是十級美顏,你要想要在寶萊塢成個角兒,必須白——至少在銀幕上看起來要白。

看印度電影你會發(fā)現(xiàn)一個規(guī)律——好人一定不會皮膚黑,反派不一定皮膚黑,但皮膚黑的一定是反派。我在喀拉拉邦看過當?shù)貍鹘y(tǒng)戲劇,里面的女性角色是反串的,一條禿頂黑大漢演公主,先要把自己的臉刷得肉白。別看黑大漢腆著個肚子胖成那樣,演起公主來卻毫無違和感——因為印度好多女人都是他那個體型,何況他還有著一雙“會說話的大眼睛”。我跟我太太有次認識了泰米爾納德這邊的一個當?shù)氐倪_羅毗荼人,長得又高又壯又黑,而且是非洲人那種黑。

盡管那個人很友好,可我太太莫名就很怕他,后來經(jīng)過分析是因為他這種形象是印度電影里典型的壞人形象,我太太從小看印度電影留下了心理陰影。另外我印度基友的太太是個上海姑娘,在上海屬于丟人堆里立馬找不到的那種,但她長得白,長期居家不出門,皮膚更是保養(yǎng)得吹彈得破,這邊的印度人見到她無不驚為天人,紛紛表示從來沒見過這么美的女人,盛贊她簡直就是仙女下凡——歐美的白人雖白,但皮膚哪兒比得上亞洲人那么細膩。

我們文化里雖說是“一白遮三丑”,但也不至于可以到天女下凡的地步啊。鑒于這一歧視黑皮膚的問題,如今印度也大搞政治正確,禁了宣傳美白產(chǎn)品的廣告。印度有個家喻戶曉的面霜品牌原來叫,印度政府認為這個品牌會引導人民群眾對黑皮膚的歧視,強迫他們改名為了。大家都懂的,越是搞這種“政治正確”,就越說明客觀存在的歧視。不過呢,印度人民雖然以白為美,卻沒有崇拜娘炮的現(xiàn)象,娘炮類的男明星就目前來說在印度似乎是沒什么市場的。

寶萊塢幾個比較出名的男星,都比較陽剛健碩。印度人喜歡強壯、體毛旺盛的男性形象,跟歐美類似。網(wǎng)絡上有一張很流行的黑印度的照片,照片上是兩個大腹便便的印度警察,以此反映印度警察的懶散和腐敗。印度警察的腐敗是客觀存在的,但大肚子跟警察的身份倒是沒什么必然關系,大腹便便在印度相當普遍。

印度人并不覺得大肚子很丑,而認為這是富態(tài)的象征。以拉達克為例,當?shù)匾蝗背陨俸龋碛质歉吆貛В肿訕O度稀缺,拉達克人看到胖子都是一臉羨慕,夸耀對方“健康”——在這種不是你想胖就能胖的地方,胖等于健康。話說我呆在拉達克的時候,每個人都盛贊我的“健康”。

同時我在印度當?shù)?a href="/diaosu/4315-1/" target="_blank">健身房里也觀察到,不少練健身的印度人,普遍有肚腩,體脂率并不是大多數(shù)人追求的目標——只要強壯,有點肚腩無所謂。畢竟人魚線、腹肌這些東西,在街上隨便拉個搬磚的瘦猴兒都有,因此印度人民并不怎么看重。在印度,一個女人如果太瘦的話,大家就會覺得是不是因為她家里窮,或者被婆家虐待,才會長不胖。印度女人婚后發(fā)胖幾乎是一種“政治正確”,只有這樣才顯得自己婚姻和生活幸福。然而雙重標準的是,曾經(jīng)的印度第一美女艾西瓦婭·雷卻因為產(chǎn)后發(fā)胖而飽受輿論壓力,印度影迷認為她發(fā)胖是“叛國”——艾西瓦婭·雷那可是印度的驕傲啊,發(fā)胖絕逼有損印度的形象!

或許艾西瓦婭·雷身為超級巨星,不需要通過發(fā)胖來證明自己家里不窮吧,所以她就連發(fā)胖的自由也被剝奪了。至于普通的印度婦女,只要不是太過分,大多數(shù)都不會特別糾結于體型問題。這個我也在這邊的健身房里觀察過,來健身的女孩普遍是矮人族女戰(zhàn)士那種體型,不到這么嚴重的程度,她們通常都不把發(fā)胖當回事兒。

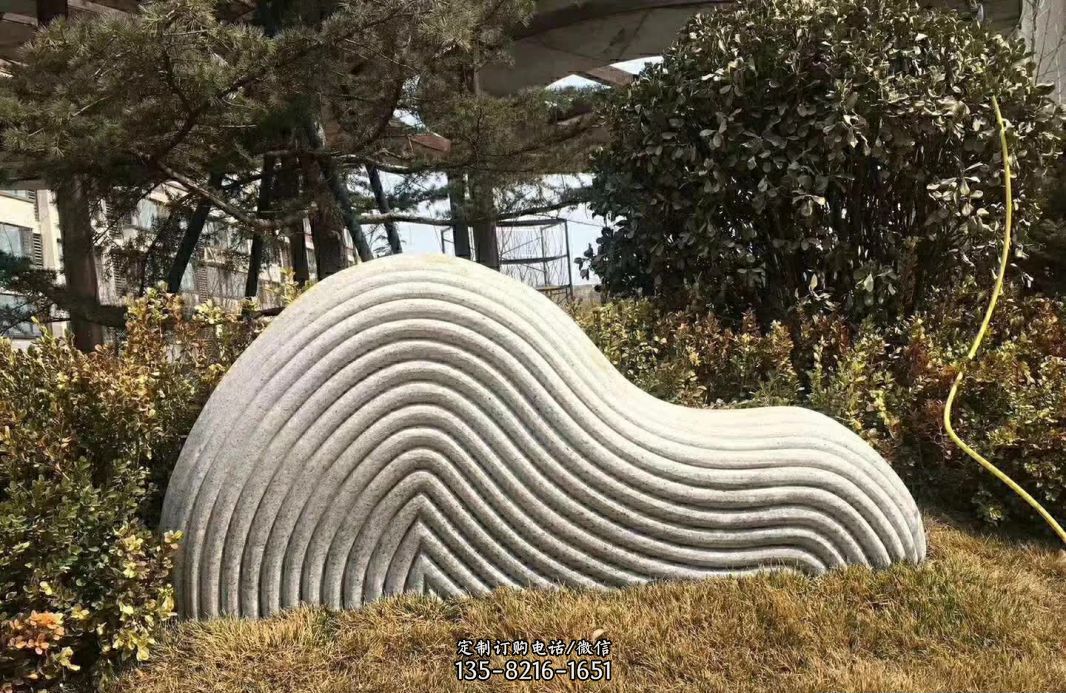

相比之下,國內(nèi)好多面無三兩肉的女生卻天天嚷嚷著要減肥,這讓印度女生情何以堪!當代印度對女性體態(tài)的審美,跟印度古代雕塑上的女性形象非常像。我有一個朋友,形容印度的雕塑說那是一種“充滿肉欲的美感”,我覺得非常貼切——雕塑中的女性形象大都豐滿圓潤,然而又不失曲線美。

很多印度妹子按照我們的標準看,大概只能算是“土肥圓”,但當她們穿起緊身的傳統(tǒng)服裝,鮮艷的布料包裹起緊致的肉體,不再用絲巾遮擋身體曲線,便宛如雕塑里的人活了過來,非常驚艷。印度的傳統(tǒng)服裝,要是太過骨感的女生穿,倒是會有種撐不起來的感覺。近年來受西方審美的影響,近來印度大銀幕上纖瘦的女明星多了起來,但基本上也不太可能瘦到林黛玉那種弱不禁風的程度。

至于民間,則依然是以胖為美、以胖為榮,而且越窮的地方這種偏好就越顯著,最窮的比哈爾邦出來的女明星,一個個都特別珠圓玉潤。這正是經(jīng)濟基礎決定上層建筑,畢竟這個國家尚未完全脫貧,還有很多人吃不飽飯,得要頂著烈日干體力活,黑瘦難免與貧窮聯(lián)系在一起。印度雖然是素食,但飲食結構并不健康,由于長期以來的貧窮,習慣以最低的成本攝入最多的卡路里,其結果就是高糖高油高碳水,只要脫離赤貧,要吃胖也并不難。這種飲食結構在貧困的地區(qū)具有共性,中國一些農(nóng)村也有類似問題。

中國雖然近代也窮,但咱們祖上是闊過的,受儒家文化影響自古以來就講究“裝孫子”,做人處事要低調(diào)、謙遜。比方說中國人講起話來,明明是厚禮要說是“薄禮”,明明是豪宅要說“寒舍”,諸如此類的例子不勝枚舉。這種“裝孫子”文化在世界范圍內(nèi)是屬于比較另類的,掌握得不好很容易變成虛偽;

而假如你不跟著大家一起“裝孫子”,別人就會覺得你沒教養(yǎng)、粗俗、暴發(fā)戶。因此中國人也比較講究財不露白,真正有錢的人一般不愛炫富,要么就是低調(diào)炫富,用現(xiàn)在流行的話來講就是“凡爾賽”。印度則不同,可能由于歷史上一直被征服,近代又被殖民,再加上自己長得黑,印度人有一種文化自卑的心態(tài)。

正因為民族文化上的自卑,這幾年印度的民族主義才會這么管用——他們迫切需要一種文化自信的幻覺來給自己打雞血。而大家也知道,越是自卑的人越是熱衷于炫耀,用自大的表象來給自己建一層保護殼。所以印度人特別愛裝,沒錢的要裝有錢,有十塊錢的要裝作有一百塊錢,而且必須露給別人看。當然,中國這樣的人也很多,但在中國要是做得太刻意的話,是會被人瞧不起的,覺得你打腫臉充胖子;可印度人則覺得打腫臉充胖子是很自然的事情,彼此之間有一種心照不宣的默契。這種默契正如同中國人裝孫子的時候,大家都知道你不是孫子;

印度人裝闊氣的時候,大家也都知道你并不闊氣;但你要是在印度裝孫子,印度人會真以為你是孫子。有時候鄰居或親戚來,看上一些家里的啥東西,我把東西送給人家的總會習慣說——“這個我們不用的”、“那個我們家沒人吃的”,以減輕別人的心理負擔。我太太聽了就很著急:“你干嘛要這樣說啊!你這樣一說,別人就會覺得我們給的是不值錢或者不要的東西。

”因為按照印度人的習慣,給人東西的時候非但不能自謙“薄禮”,還要強調(diào)一下這是最好的。所以在印度凡事兒裝一裝,就好像是一種禮節(jié)性行為。再窮的家庭,也要省吃儉用整點金飾。在印度碰到節(jié)日、慶典,女性都要穿紗麗,而紗麗必須得要配著一套從頭到腳的金飾來穿搭,要是不戴點金飾就跟沒穿衣服一樣丟人,金飾對印度女性來說是一種剛需。但真金白銀她們也不會一直拿出來戴,因此大多數(shù)時候,印度女人戴的都是廉價仿真金飾。

就拿金飾來說吧,18K金比24K金要更普遍,按照印度人自己死要面子的說法是:24K金太軟不好加工,18K可以做得更精致;再往下是仿真鍍金首飾,這些都可以在正式場合戴,是真是假印度人之間心照不宣,但你一定得把自己搞得珠光寶氣。我跟我太太結婚的時候,做了個很大的嘎烏金飾,在拉達克當?shù)囟紝儆谔貏e大的那種,再大的話就該把脖子拉斷了。但我們搬來南印度的時候,什么首飾都沒帶過來,而且嘎烏本身也得配拉達克的傳統(tǒng)服飾穿,在這兒根本用不上。

她跟鄰居聊天,鄰居就問你有啥金飾不?她說沒帶過來。鄰居立馬說,那不行啊,肯定得有一套。印度人覺得逢年過節(jié)穿金戴銀出去屬于他們的社交禮儀,不管你有沒有,一定得讓別人看見你有。結果搞得我太太也要讓我給她買金飾,她說沒有金飾的別人會瞧不起她。不過金飾這個東西,恰恰不能在印度買,一來印度市場上本身就真真假假魚龍混雜,二來印度是黃金消費大國,由于關稅、消費稅等因素金價要比其他國家貴20%。

另外,我在印度旅行的時候經(jīng)常會有印度人來問我,你的相機多少錢?手機多少錢?無人機多少錢?我永遠都是虛報價格往最低一檔說的,20000塊的相機告訴他們只要2000,不怕賊偷就怕賊惦記。但我老婆就覺得,你用這種貴的東西,當然要讓別人都知道,不然有啥意義?——富貴不顯擺,如衣錦夜行。

在印度人的觀念里,貴的意義,正是在于這玩意兒貴,可以拿來顯擺。要是不能顯擺,那買它干嘛?還不如自己一下。顯擺的關鍵在于價值識別度高,大金鏈子大鉆石人人都懂,簡單粗暴有效,所以是印度人民的最愛。相比之下中國人日常炫富更多是暗戳戳搞個名包、名表,只給懂的人看,可以避免俗氣。

假如碰到像我這種久居印度的土包子,就算你背著20萬的鉑金包,戴著50萬的陀飛輪表在我面前晃,或者給我看那些高級的古玩、字畫,我也不認得,于是我反而成了俗氣的那個人…大家看中國人炫富是不是炫得既有水平又有文化?

除此之外,一些印度人還會通過入門級的單反來顯擺,單反鏡頭就是個套機狗頭,但狗頭上裝的濾鏡必須是又粗又厚大金圈——懂的人可能一看就覺得很,但印度人本身也不懂,既然我能把20000塊的相機說成2000,印度人自然也能把2000塊的相機說成20000,這些的東西瞬間就高大上了起來。印度的消費文化是“寧為牛后,不為雞口”。

又比方說印度人特別喜歡蘋果手機,因為蘋果那個識別度高,能夠拿來顯擺。很多印度人根本不知道蘋果現(xiàn)在出到哪一代,對他們來說只要是蘋果都是香的。在印度二手蘋果手機賣得很好,前兩年中國幾百塊收來的二手果6,到印度能賣一千多。他們花個千把塊錢買個果6、果7,尾巴就翹起來了——手機好不好用他們不管,已經(jīng)用了五、六年也不在乎,只要那個別人能看懂就行。我再講一個奇葩的例子吧,我太太的老家拉達克那邊由于物資匱乏,普遍還在用手洗尿布。

前些年給小孩兒用一次性的紙尿片是很奢侈的事情,于是當?shù)厝思偃绾貌蝗菀子蒙弦淮渭埬蚱蜁徽於疾粨Q,然后這一天里還要拉著娃到處去展覽,秀別人看——咱們用的是紙尿片!高級吧!他們覺得用上這種東西非得炫耀一番,否則就沒有意義了。后來我想明白了,哪怕是再窮的人,也還有比他們更窮的人。那些買二手蘋果手機的窮人,身邊還有很多連二手都買不起的窮朋友;

一張紙尿片用一天的人,身邊還有連紙尿片都不舍得用的窮親戚…所以他們永遠能通過比自己更窮的人找得到優(yōu)越感。人的優(yōu)越感不就是在比較中產(chǎn)生的嘛?當然,貪婪也是一樣。窮人炫富也就是整點假金飾、二手蘋果,富人炫富起來則是窮奢極欲。關于這點,又要老調(diào)重彈印度首富安巴尼的種種炫富行為了,網(wǎng)上真真假假的傳言多不勝數(shù),這個大家自己可以搜一下,我懶得贅述了。

這里就想說一下,安巴尼2018年花費9億人民幣嫁女兒在印度并不是個案,早在他之前2016年就有個印度前部長級官員嫁女兒花了5億人民幣,那人真的是家里有礦,是個礦業(yè)巨頭。每次看印度有錢人嫁女兒的新聞,都讓我聯(lián)想起小時候看的美術片《老鼠嫁女》——就算他們花再多錢,還是讓我覺得像是一群老鼠在瞎忙活。有錢人這些炫富行為在印度社會其實飽受批評,可他們?nèi)匀徊幌ы旓L作案,可見炫富文化的根深蒂固。暴發(fā)戶炫富在中國也有,但隨著中國老百姓這些年漸漸富裕、自信、眼界開闊起來,今后會越來越少。印度人不一樣,他們改變不了的是自己的種姓和膚色——就算你是安巴尼,就算你再有錢,還不是個吠舍,還不是個阿三嘛!

光是這一點,就足夠讓他們永遠覺得自己低人一等,因此會更加需要奢侈品來進行心理補償。關于這一點,我后面還會展開講。中國的“八榮八恥”中,“以艱苦奮斗為榮,以驕奢淫逸為恥”,印度除了不以“淫”為榮之外,剛好是跟咱們反過來的。關于“以艱苦奮斗為恥”的問題,特指印度很多窮人缺乏上進心、得過且過的現(xiàn)象。中國人相信“天道酬勤”。

我們中國人常說,你一個有手有腳的人,既然有能力養(yǎng)活自己,應該用自己的勤勞雙手解決生計。而我在印度看到一個現(xiàn)象特別耐人尋味,有些穆斯林飯店每天會定時施飯,這屬于伊斯蘭教的“天課”。于是每天施飯的點還沒到,飯店門前就會有許多印度人已經(jīng)排好了隊,一副憊懶模樣,就等著那一口飯。

有可能他們沒有掙錢的門道,但在我們看來一群有手有腳的大男人吃救濟總是有些丟人的。我得說印度的不少窮人真的是懶出來的,他們就是寧愿閑晃著,也不愿好好工作掙錢。在印度經(jīng)常能看到一些男人無所事事蹲坐在路邊,從青年到老年都有,啥都不干就那么樣打發(fā)時間,有人類學家專門研究這個現(xiàn)象,并將之命名為“”。

由于過去很長一段時間里,種姓鎖死了印度的階層流動,印度人才不信什么“天道酬勤”,信的是“我命由天不由我”,想要“逆天改命”全賴下輩子重新投胎。如今雖然可以通過讀書翻身,但一來考不上的人是大多數(shù),二來就算考取了功名也絕不意味著翻身做主人,只是從“農(nóng)奴”變成“社畜”——對很多底層印度人來說,能通過讀書擺脫祖祖輩輩的種姓職業(yè),進入政府機構或者大公司做一頭衣食無憂的社畜就是他們最遠大的人生理想了。

在印度跳槽這個事兒是不太流行的,印度人民可以在一個崗位上毫無長進地一直干到老死——但這絕不代表他們愛崗敬業(yè),更確切地說法是“混到老死”。我經(jīng)常在印度看到一些須發(fā)皆白的老年人做一些重體力勞動,比如火車站給人搬行李、拉著人力車滿街跑…總之就會有很多在我們看來非常底層的、完全不該是老年人做的工作,偏偏就有許多老人在做,后來我意識到他們并非一開始就是老人,而是因為他們把這工作干了一輩子——一來他們從沒想要學習其他賴以謀生的技能,二來他們也沒有升遷的途徑。

在印度的許多傳統(tǒng)行業(yè),勞工階層和管理階層有著難以逾越的鴻溝,資格再老也很難升上去做管理層,上面的老板退休了,老板的兒子接著干,永遠輪不到你做老板,這或許就是千百年來種姓制度的巨大慣性。那些在政府機構和正規(guī)大公司里坐辦公室的人可以通過熬資歷往上爬幾級,但假如你是一名體力勞動者或傳統(tǒng)工匠,大概率會在一個行業(yè)里做到老死,再怎么努力都不大可能改變自己的社會地位。這種心態(tài)不僅僅是在工作上,還體現(xiàn)在印度人生活的方方面面。我碰到不少印度人的性格都非常扯皮,做事很隨意,結果是好是壞都由神做主。

比方說我疫情期間卡在印度,簽證過期之后我就很努力地聯(lián)系印度移民局,詢問簽證轉換事宜,跟他們講了我的難處。移民局倒也挺負責的,派了個人上門來調(diào)查,我跟他聊得挺投緣,他也表示完全相信和支持我,最后我向他表達了簽證過期后滯留在印的種種憂慮,結果他說:有啥好擔心的呢?

一切都有神的安排!所以你什么都不用擔心,神會幫你解決的。我實在很難想象這樣的話是出自一個來解決問題的政府官員之口,他不是說他會怎么盡力幫你,而是很順理成章把責任推給了神。從正面來看,你可以說印度人這是隨遇而安,做啥都不慌不忙;從負面來看,他們做起事來缺乏計劃也沒有時間觀念,甚至都沒有目標,完全不求上進。在印度,安于現(xiàn)狀、害怕改變現(xiàn)狀非常普遍,這就導致了各種改革措施都難以推進。而在極端的甘地主義思想中,甚至對現(xiàn)代文明的進步都是否定態(tài)度,甘地主義者就跟中國古代一些迂腐的知識分子一樣,成天就向往三皇五帝堯舜之治的遠古時代,抵觸現(xiàn)代化進步,絕不能亂了“祖制”。

在一個如此貶低人的主觀能動性的國家,你如果啥事兒太較真大家反而會覺得你是個異類。能夠含著金湯匙出生,各種好事坐享其成才是“真·命好”;生在溝里的窮人就該老老實實待在溝里;假如得要你自己艱苦奮斗去爭取的,那就說明不該是你的,要是所有窮人都想改變命運,整個社會不就亂套了?生死有命富貴在天,在相信輪回的印度人看來這輩子到人世間走一遭就好像你在旅途中住一晚酒店,犯得著挑三揀四甚至還裝修酒店房間嘛?

混吃等死才是人生真諦。你再怎么努力,也拗不過神的一個小指頭。雖然人再怎么努力都沒有辦法對抗神的旨意,但是他們可以努力討好神啊!正因為把所有的責任都推給了神,在印度啥事兒都有神來管——有管考試的,有管簽證的,還有管新冠病毒的…畢竟印度教有三億三千萬神,對應全球十億印度教徒,平均每三個人就能分到一個神,能把你吃喝拉撒都包管了。

既然神這么神通廣大,印度人拜起神來那可是毫不含糊,很大一部分人力物力社會資源都花費在拜神之上。印度教里面有一個派別叫虔信派,也叫奉愛派,其核心思想就是將自己奉獻給神,對神的熱情投入、虔誠供養(yǎng)。虔信派的興起和發(fā)展主要受了公元8世紀到12世紀伊斯蘭文化入侵的影響,伊斯蘭教里面把穆斯林定位成神的順從者、追隨者,信奉“真主至大”,印度教發(fā)現(xiàn)跟自己經(jīng)典中的某些教義暗合,便將其吸納了進來,圍繞著各種神祇大搞虔信運動,一搞就搞了六七百年。

虔信運動對耆那教、藏傳佛教、上座部佛教的影響也很大,甚至還直接促成了錫克教的誕生,錫克教的創(chuàng)始人就是一名虔信派的圣人。順便提一句,在虔信派出現(xiàn)之前,印度教里面只有前三個種姓是可以參與輪回。可能也是受了伊斯蘭教人人平等思想的影響,虔信運動允許了低種姓階級參與輪回里的階級流動,這就把整個輪回系統(tǒng)給盤活了,同時也給了低種姓階級一條“救贖之路”,從此南亞次大陸開始了不分尊卑全民虔誠敬神的時代。

不管是什么神,不管是一神還是多神,不管神是有形還是無形,這些都不重要,只要信就行了!你要在印度找出一個無神論者相當難,整個社會彌漫著強烈的虔信氛圍,不同宗教之間還相互影響,在形式上趨同。我家對面有一戶基督教家庭,趕上一些基督教節(jié)日會組織唱頌歌,我待在家里也能聽見。

然而那個頌歌的調(diào)調(diào)就跟印度教寺廟里的頌歌幾乎一模一樣,要是不知道他們是基督教徒,我肯定就會以為這是在搞印度教的活動。我甚至懷疑他們是不是把印度教頌歌里的“濕婆”、“毗濕奴”、“羅摩”、“奎師那”直接改成“基督耶穌”就拿來唱了。

話說我一開始本來想跟我太太在印度注冊結婚的,那會兒拉達克還屬于查謨克什米爾邦,這個邦的宗教成分特別復雜,印度教、伊斯蘭教、佛教呈鼎立之勢。因此那邊的婚姻登記處也挺奇葩的,單身證明可以不需要,但一定要我出示宗教信仰證明,而且還得翻譯公證,結果這玩意兒把我給難倒了,雖然淘寶上能買到皈依證,但哪個公證處會幫你公證這玩意兒啊?我問那你們印度人的信仰證明上哪兒開的呢?

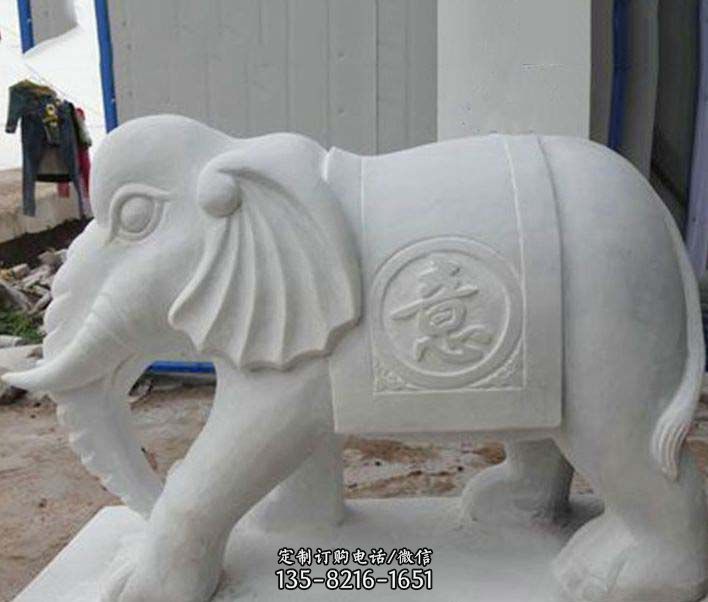

我太太說印度人只要一看名字就知道是什么宗教的。這種情況可以從側面說明一件事:宗教信仰在印度跟性別一樣屬于人的默認屬性。在印度你要是說你沒有宗教信仰,他們會覺得很難理解,就好像你這人不男不女沒性別。世間有神靈這件事對印度人來講是完全毋庸置疑的真理,就好像空氣、水一樣真實,他們的世界觀徹底構架在有神論之上,至于是什么神,作為多神教的印度教倒是不大在乎的。信仰虔誠的印度人民最熱衷的事情就是修寺廟。來印度旅游過的朋友肯定會發(fā)現(xiàn)印度有些寺廟特別華麗,這種對寺廟的精雕細琢,便是一種虔信派的奉獻行為。

這些精美寺廟大多數(shù)都是耆那教的,耆那教搞虔信運動比起印度教有過之而無不及。印度人民一聽要修廟,捐款的熱情特別高,純黃金打造的廟都有好幾座。對他們來說這是修功德,神要是開心了,不但保佑你這輩子順風順水,下輩子還能投好胎。印度的社會現(xiàn)狀是“廟門黃金修,路有凍死骨”。

7000人力前后花了150年把一座山挖空的印度教凱拉什神廟,相當于古代3D打印技術我第一次出國去的是尼泊爾,當時最讓我震驚的便是窮街陋巷無所不在的神龕,來來往往供神的當?shù)鼐用窠j繹不絕,我看了很感動——原來人人有信仰的國度是如此和諧美好啊!除了一些熱門景區(qū),尼泊爾大體來講還算得上民風淳樸,于是我天真地以為這是宗教信仰教化的關系。

后來我又到了印度,頭一回就被印度人的各種坑蒙拐騙給搞懵了——印度不也是個充滿信仰的國家嗎?咋民風差這么多!隨著我對印度教的深入了解,發(fā)現(xiàn)這個宗教雖然也勸人向善,但都是有條件的,最終目的是為了利己。你假如讀過一些印度教神話就會發(fā)現(xiàn)其中邏輯——只要能利己,偷奸耍滑都是被允許的恒河之水天上來》一文中對恒河起源神話的解讀)。

在印度,“見利忘義”非常普遍,只要對自己有好處,印度人坑起人來毫無心理負擔——確切地說,印度傳統(tǒng)文化本來就從沒教過他們什么是“義”,因此“忘義”也無從說起。印度教中的神,并沒有至善的道德觀,倒是有點像亂七八糟的古希臘諸神。印度教對“善”的定義相當奇葩,比方說愛護奶牛是一種“善”,保持自己的“潔凈”也是一種“善”,捐錢給寺廟則是最大的“善”——為啥呢?

因為這些定義都是古代的婆羅門祭司寫的,他們自然要設法維護自己的利益——奶牛是過去婆羅門的重要財產(chǎn),怕人來搶殺自己的奶牛于是就把保護牛寫進了法典;婆羅門最早都是純種雅利安白人,本身是“潔凈”的代言人;捐錢給寺廟那就等于捐給婆羅門祭司,顯然是“至善”。因此,就好像中國的傳統(tǒng)道德價值觀所體現(xiàn)的是幾千年來士大夫階級的三觀,印度教經(jīng)典所體現(xiàn)的實際上是這幾千年來婆羅門階級的三觀。

只不過這些婆羅門祭司很難說得上“三觀正”,于是就把包括甘地在內(nèi)的千千萬萬印度教徒都一起跟著帶歪了。由于印度教屬于一種高度利己主義的宗教,因此一切行為追根溯源你會發(fā)現(xiàn)幾乎都有其利己的動機,即便像甘地這樣的人也不例外。大家想啊,身為一個有血有肉的人,干嘛要跟自己過不去禁欲呢?正是因為他們相信禁欲有非常大的利益回報,這種回報自然不是給別人的,而是給自己的。甘地為印度爭取獨立的動機也是很自私的,其邏輯則是——非暴力、獨立自主=追求真理,追求真理=接近神=智慧瑜伽=解脫。

要把這個邏輯看懂,可能需要先讀一下我之前寫的《朱熹、甘地與格蕾塔》和《被重新發(fā)明的印度文化瑜伽》這兩篇。在印度教的三觀里面,每個人都有自己的“福報賬戶”,福報這玩意兒就跟存錢似的,通過累世的修行可以越攢越多,最后就能感天動地,實現(xiàn)你的一切愿望。

印度教那些神話里,實現(xiàn)愿望主要靠攢福報。除了虔誠奉獻之外,還有一種攢福報的方法就是禁欲苦修。印度教的禁欲苦修是一大特色,關于這個我以前在《恒河為什么會成為印度的圣河?水與火之歌》中講到過。印度教認為人的體內(nèi)也有三種業(yè)火:怒火、欲火、饑火。也就是說,當你有沖動要打人罵人、要做愛、要吃東西,都是因為你身體里業(yè)火的能量在催動,這些業(yè)火是造成你痛苦的根源。通過禁欲和苦修將把這些業(yè)火轉換成人的精神能量,而不是任由其燃燒釋放,才能得到精神上真正的自由和解脫。

苦修的行為如今依然存在。按照印度教的古老傳統(tǒng),前三個種姓作為“再生族”,一生中有四個行期——其中林棲期和遁世期就屬于苦修,由于現(xiàn)在已經(jīng)沒什么森林可以去了,于是那些苦行僧通常都混跡于一些印度教圣地,來朝圣的印度教徒會主動供養(yǎng)他們,像瓦拉納西和加德滿都燒尸廟這種熱門景點的不少苦行僧已經(jīng)被外國游客慣成了拉著你要錢的職業(yè)模特。

但也有些苦行僧會四處云游,靠著雙腳徒步朝圣,我在我家附近大街上有時也能撞見。這些人乍一看就跟要飯的似的,但事實上他們是在化緣,這些人可能家里還有老婆孩子。他們之所以拋妻棄子這么拼,說白了是在給自己的“福報賬戶”里存錢,等著下輩子甚至下下輩子拿出來花。苦行僧在印度社會普遍受到尊重,其地位就跟那些在藏區(qū)朝圣磕長頭的藏民差不多。順便說一句,藏民磕長頭也算是“虔信”,同屬于給“福報賬戶”存錢的做法,但不同的是大乘佛教中有“回向”之說,功德可以“轉賬”出去,并不由自己獨享。

禁欲苦修的成本畢竟太高,這種行為本身也跟如今的現(xiàn)代社會十分格格不入,所以大多數(shù)印度教徒可能空有理想抱負,實際操作起來還是有太多現(xiàn)實因素制約,于是為了表現(xiàn)自己的虔誠他們會傾向于一個比較容易的選項——素食。印度教的素食跟佛教的素食有共通點,也有不同之處。佛教素食修持的是“慈悲心”,基于對眾生的共情,是一種利他主義,跟大乘佛教解脫眾生的精神是相符的;

而印度教素食基于的是“非暴力”和“潔凈”,從根本上來看屬于利己主義。我可以舉一個例子告訴大家佛教的“慈悲心”跟“非暴力”的區(qū)別。如果有個人在路上看到一條素不相識的狗被車撞了,立馬就不管不顧沖過去救助,花重金對牠進行救助醫(yī)治,這就是慈悲心;

“非暴力”一般不會主動傷害動物,但也僅限于不傷害,給點剩菜剩飯的關心是可以的,但假如要他們付出真金白銀來救助動物,那就很難了。用一種相對通俗的說法,“慈悲心”大致是“勿以善小而不為”,更多是基于主動的同理心,甚至可以無差別心地待人如己;“非暴力”大致是“勿以惡小而為之”,更多是基于害怕遭報應,即便行善也是為了往自己的“福報賬戶”里存錢。

印度教相信萬物有靈,也就是說所有的生物都有一個永恒不滅的“梵我”,這個“梵我”在輪回中以不同的形式轉世。有些佛教徒會跟你講:咱們不要殺生啊,世間的一切有情眾生在無數(shù)輪回中都可能是你的前世父母,所以殺生是大逆不道的。這種說法其實是從印度教里來的“邪見”,大家想啊,佛教打一開始就否定了印度教中“梵我”的存在,講的是“無我”、“無常”,沒啥東西是永恒不滅的,而“我”更是一個虛無的概念,“無限輪回中的前世父母”一說顯然站不住腳,與佛法的根本教義相悖。

在佛教中關于“靈魂”是否存在這個問題有“斷見”和“常見”之爭,“斷見”的立場接近唯物主義,認為身死心滅;“常見”則偏唯心主義,認為身心相異,靈魂只是暫居色身,也并非永恒不變。佛教》)印度教的三觀基于永恒不滅的“梵我”,因此他十分篤信“前世父母”這種說法。在這一認知之上,印度教發(fā)展出了“非暴力”的道德概念,以免誤傷自己的“前世父母”。這個概念在2500年前的吠陀時代就已經(jīng)形成了,甚至早于佛陀的時代,的意思是“不傷害、不殺死”,后來“非暴力”還被延伸到了言論、思想領域——對另一個生物進行侮辱、腹誹都是不應該的。

早在印度史詩《摩訶婆羅多》中,“非暴力”就被定義為了最終極的美德、自制力、天賦、犧牲、力量,朋友、幸福、真理、教導。“非暴力”思想經(jīng)過了發(fā)展之后,在甘地的時期發(fā)展到極致,變成了一種占據(jù)道德制高點的意淫武器,其內(nèi)在邏輯是——老子只要打不還手罵不還口,那么錯的就是你就是你就是你!真理是站在老子這邊的!人固有一死,老子才不怕被你弄死,你弄死我只會加深你的罪業(yè),而我下輩子就能得到嘉獎!咱們孔子的中心思想是個“仁”,“非暴力”的中心思想則是個“忍”——只要啥事兒都能忍下來,就能成圣人。只要理解了這一點,便能理解甘地的各種奇葩行為和言論,苦修禁欲說白了不就是個“忍”字訣嘛!

同時也就能夠理解為啥印度人民生活在如此不公正的社會制度下還能安之若素——忍過了這輩子,咱們下輩子又是一條好漢!印度人民的素食跟“非暴力”是建立在同一個認知基礎上的——世間眾生都是自己無限輪回里某一世的爹媽,你要吃了他們,下輩子你也會被吃。佛教由于受此邪見的影響,也常常能聽到類似的言論。我丈母娘住我們家里的時候看我們打蚊子,電蚊拍噼里啪啦的聲音雖然是打在蚊子身上,卻是痛在她的心里,在邊上一個勁兒念經(jīng)給蚊子超度,還詛咒她親閨女下輩子變蚊子遭同樣的報應。

最搞笑的是,有一次我在客廳里捏爆包裝快遞的氣泡塑料膜,發(fā)出噼里啪啦的聲音;丈母娘在隔壁房間聽見還以為我在打蚊子,心驚肉跳地一直在念經(jīng)。我太太同為藏傳佛教徒,她雖然打蚊子,卻見不得活殺動物。有一次我?guī)姨谏虾8笥丫蹠猿鄙?a href="/diaosu/4780-1/" target="_blank">火鍋,有一道菜是生燙竹簽活蝦,蝦腳都還在動,結果她被驚嚇到,說你們怎么可以這樣對待活蝦!回家在地鐵上哭了一路,搞得我在邊上很囧。電影里面如果有血腥的鏡頭,她也會不敢看。除開“非暴力”因素之外,在印度教的潔凈觀里,肉食是十分骯臟的事物。

古時候人們?nèi)狈κ称沸l(wèi)生的知識,烹飪方法也非常有限。像印度這種地方,一個不留神可能就會吃壞肚子食物中毒,出于食品安全的緣故,印度飲食文化里非常忌諱生食,這就是為啥印度菜都喜歡煮成稀爛糊糊。肉食在熱帶容易腐敗變質(zhì),吃壞了幾次肚子之后,古代印度人民便得出了“肉食是骯臟的”這一結論。有這樣的三觀為背景,印度人是真心覺得素食者既高尚又純潔,是“非暴力”的實踐者。

碰到一些宗教節(jié)日,地方政府往往會在那天禁止屠宰賣肉,屠宰這種事不但“不潔”,還有傷天和。一些原本吃肉的低種姓印度教徒,為了提高自己的社會地位,也會主動成為素食者。作為外國人假如在印度告訴別人你是素食者,對方會立馬對你肅然起敬,就好像你在中國碰到一個中文說得很溜的老外一樣,一下子能拉近距離感。在印度,完全沒有忌口什么都吃的人我雖然碰到過,但簡直比大熊貓還稀少,印度社會普遍會這樣的人持負面看法,可能就像我們覺得一個人“毫無節(jié)操”,于是這些人就會在印度教社會里隱藏自己的食性。

常見的情況是有些年輕一代的印度人在家中完全素食,一有機會跑到國外就胡天胡帝百無禁忌。我家樓下的一個工程師就是,他爸媽在的時候是個很乖的媽寶男,跟著爸媽一起素食,跟我私下聊天的時候才向我坦白他在外面讀書的時候豬肉牛肉之類啥都吃過,在我家里也什么都吃。當然,豬肉牛肉在印度大多數(shù)地方并不容易搞到,不是你想吃就有的吃。跟印度人交往了解對方的忌口是很重要的,免得不小心冒犯對方。中國人在許多國家人眼里的刻板印象就是什么東西都吃的怪物,印度人經(jīng)常會問我是不是吃狗肉,我說我不吃狗肉,但我吃蛙肉、蛇肉,他們就會無比好奇蛙肉和蛇肉要怎么吃,是什么味道。

而當我告訴他們,中國人遠遠沒有像韓國人、越南人那么嗜食狗肉,他們覺得很不可思議。拉達克人對大牲口的肉沒有忌諱,但就像很多藏人一樣不吃魚蝦,出于慈悲心他們覺得吃魚蝦殺生太多,一個蝦子就是一條生命,一口就沒了。我丈母娘住在我家里時,無法直視我們吃螃蟹和蝦子,躲在隔壁房間給蝦蟹念經(jīng)超度;我丈人好幾次把螃蟹說成,在他們眼里蝦蟹與蝎子并無差別。

總之在印度素食是大主流,無肉不歡的人當不了印度教徒。有這種“非暴力”的素食文化為背景,大多數(shù)印度人都不會主動傷害動物,整個國家就像個大動物園似的,牛羊豬狗猴子松鼠孔雀鸚鵡在人類社區(qū)賓至如歸——不過與其說是動物搬進了城市,倒不如說是人類住進了叢林。你在印度城市里能見著各種動物,孟買作為印度最大的城市,郊區(qū)甚至有花豹出沒。而大家之所以覺得印度臟,很大一部分原因也正是滿大街的動物糞便。生活在印度的動物一方面享有極大的自由,愛咋咋地,活得無拘無束,基本沒人會捕殺城市里的流浪動物;

但另一方面,由于“非暴力”的冷漠,也沒人會去關心動物的福利。雖然印度人習慣把剩菜剩飯倒在街邊喂動物,但這些高鹽分的食物很難說得上健康,且以碳水化合物為主。我大概是我們這個社區(qū)最經(jīng)常用肉骨頭喂流浪狗的人,不經(jīng)意成了社區(qū)狗王,家門口地盤上的三四條狗都認我,走在巷子里屁股后面常常會跟著一串搖著尾巴的狗。但不得不說印度的牛羊豬狗的生存環(huán)境十分糟糕,在垃圾堆里翻找食物是司空見慣的現(xiàn)象,寄生蟲病、皮膚病非常普遍,不少貓狗都皮包骨頭營養(yǎng)不良,甚至長著爛瘡。

救助流浪動物這種事情在印度基本不存在,任其自生自滅。畢竟這個國家連人的日子都還沒過好,又怎么顧得上滿大街的動物呢?許多印度女人的地位,甚至還不如村里的一頭牛。很多中國人都覺得印度是個非常危險的國家,我早年一直為印度辯解——一個連動物都不傷害的國家,對人又能壞到哪兒去呢?

現(xiàn)在我覺得這話只說對了一半。客觀來講印度的暴力犯罪相比其他一些國家確實比較少,在印度很少聽說大奸大惡草菅人命的悍匪、大盜,但由于性壓抑的緣故,采花賊卻不少。同時由于印度女性地位的低下,受害者常常得不到公正的待遇,于是又姑息了這些罪行。《白虎》那個電影一開始男主人公介紹自己原生家庭的時候,第一個鏡頭給了幾頭牛,說這是他們家里地位最崇高的成員,那幾頭牛甚至還只是水牛,而非印度人所尊崇的白牛。

在印度一些落后、守舊的農(nóng)業(yè)地區(qū),女性的地位可能真的還不如動物。不少印度人把女兒視為一種“詛咒”,家里要是生了個女兒就哭喪個臉。重男輕女這個問題,在所有的父系農(nóng)業(yè)社會都很普遍,而印度由于從來沒有進行過解放婦女的社會革命,重男輕女問題也就特別嚴重。

社會對女性的歧視會造成惡性循環(huán),一些窮人家的女孩被父母從小當做童工使喚,錯過接受教育的機會,成年后缺乏維生技能和獨立性,不得不依附丈夫,從而進一步導致了家庭地位的低下。還有就是印度女性就業(yè)受到歧視,大家別看印度人口那么多,其中真正能干活兒的人卻不多,一大半女性都給排除在外了。印度傳統(tǒng)觀念認為女人就該在家里相夫教子,出門拋頭露面工作是很丟人的事情。特別在北印度,你會發(fā)現(xiàn)很多本該是女人干的服務員、售貨員等工作,全都是男人在做——反正女孩子將來不需要找工作,那些父母也就更加心安理得地不讓女孩子接受教育了。

所以如今印度政府提供的基礎教育不但是免費的,而且是強制性的。有人可能會援引印度燒寡婦的現(xiàn)象來證明女性地位低,關于燒寡婦的問題我在這里得澄清一下。某些自媒體說印度人到現(xiàn)在還有燒寡婦的“薩蒂”習俗,事實上是,1943年以來至今,包括官方和非官方一共記錄了34起薩蒂既遂或未遂的事件。最后一起強迫性質(zhì)的薩蒂發(fā)生在1987年的拉賈斯坦邦,受害者是一名結婚僅有8個月的18歲少女,她24歲的丈夫去世后,數(shù)千人參加了這場可怕的“獻祭”。

而最后一起未遂的薩蒂則發(fā)生在2008年,75歲老婦企圖在她80歲丈夫的葬禮上投身火堆一起被燒死,被眾人阻止,但她依然在親友離開后自殺身亡。無論是把1987年稱為“現(xiàn)在”,還是把丈夫死后的自殺說成“依然存在燒寡婦”,恐怕都不是很嚴謹吧。“薩蒂”在最初是自愿原則的,即便在古代也并非普遍現(xiàn)象,具有區(qū)域性。由于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會女性對丈夫的人身依附程度非常高,沒有自己賴以為生的技能,而從前的印度教又不允許寡婦改嫁,丈夫死后有些女性在巨大的生活、撫養(yǎng)壓力下,便會選擇自殺,其方式則是在丈夫的葬禮上自焚。

穆斯林入侵南亞之后,他們并不介意娶寡婦,印度教社區(qū)擔心年輕寡婦嫁給穆斯林皈依伊斯蘭教,為了肥水不流外人田,才有了強迫式的“薩蒂”。到1861年的時候,無論自愿還是非自愿,燒寡婦就作為一種陋習在英屬印度范圍內(nèi)被完全立法禁止了。

可以確定的是,如今強迫性質(zhì)的“薩蒂”在印度已經(jīng)完全絕跡,也早已不再是印度的社會問題。曾經(jīng)存在過的活燒寡婦現(xiàn)象,確實能夠證明印度女性地位低,但咱們過去的裹小腳和貞節(jié)牌坊也沒高明到哪兒去;反倒是更能證明我之前講的“非暴力”的冷漠與利己主義。