歷代帝王之所以崇佛禮佛并舉國家之力大興佛教建筑,原因就在于佛教與政治從來密不可分。具精神價值、物質價值、歷史價值、科學技術價值、文化藝術價值,對于本民族乃至國際的社會科學、自然科學、工程技術科學的研究具有重要的參考價值。

在中國古代社會,儒家思想一直處在精神主宰地位,佛教傳入中國后,其因果報應和輪回的理論指出了一條只有禮佛修行、克服欲望、積善積德才能擺脫苦難,終成正果,實現生命人格升華的人生道路。佛教的五戒、十善以及揚善懲惡的主張具有普遍社會價值。一些佛教義理與儒家思想也多有相通之處。佛教建筑藝術反映中國古代傳統思想文化的最顯著特征是,佛教文化與儒家文化禮制相融合而導致中國佛寺的官署化、等級化,成為社會大眾的精神場所。

在佛寺建構的宇宙世界里,佛和菩薩、羅漢、諸天組成一個龐大的神祇陣容,這些佛界神祇降魔賜福、普渡眾生的法力也都是借助佛寺的建筑空間的組合與烘托而得到充分展示。歷代帝王之所以崇佛禮佛,并舉國家之力大興佛教建筑,原因在于佛教及其建筑與政治密不可分。佛教的理論融合了中國古代哲學思想,不僅對于生活在社會底層的勞苦大眾具有很強的誘惑力,形成了廣泛的社會基礎,而且對于處在統治地位的帝王和士大夫安定社會秩序,維護政治利益也極為有利。因此,這種社會政治環境為佛教提供了寬松的生存發展空間,使其成為中國古代建筑僅次于宮殿的重要建筑。

佛寺是僅次于宮殿的高標準、高水平的建筑形制。自印度佛教從漢代東傳中國以來,歷代統治階級和民間佛教機構均非常重視佛寺的建構,佛教建筑往往以物化的形式凝聚著一定歷史時期的社會思潮和文化審美特征。中國傳統建筑的技藝在佛教建筑得以不斷傳習,當中國明清以前絕大部分古代建筑隨著歲月流逝,早已化為煙塵的時候,唯有佛教建筑至今還以物化的形式保存著魏晉南北朝以來的建造形制,成為歷史發展的見證。

佛教建筑藝術像其他藝術門類一樣,除外在的造型與建構技藝要求之外,蘊育著文化審美價值。佛教建筑單體內部空間和建筑群體構成的外部空間形象的美學特征是運用連續空間分隔組合的藝術手法,在空間序列展開中創造曲折變化以形成跌宕起伏的優美韻律。

佛教建筑藝術追求的不僅僅是建筑形式的美,而是形神兼備,藉以達到傳神與傳心的藝術效果。佛教建筑藝術的職能就是運用人們所能普遍接受的空間造型,感之以美,動之以情,最終引導人們進入信仰境界。佛教建筑藝術是佛教建筑功能的外在表現形式,旨在為宣傳佛教的教義服務。

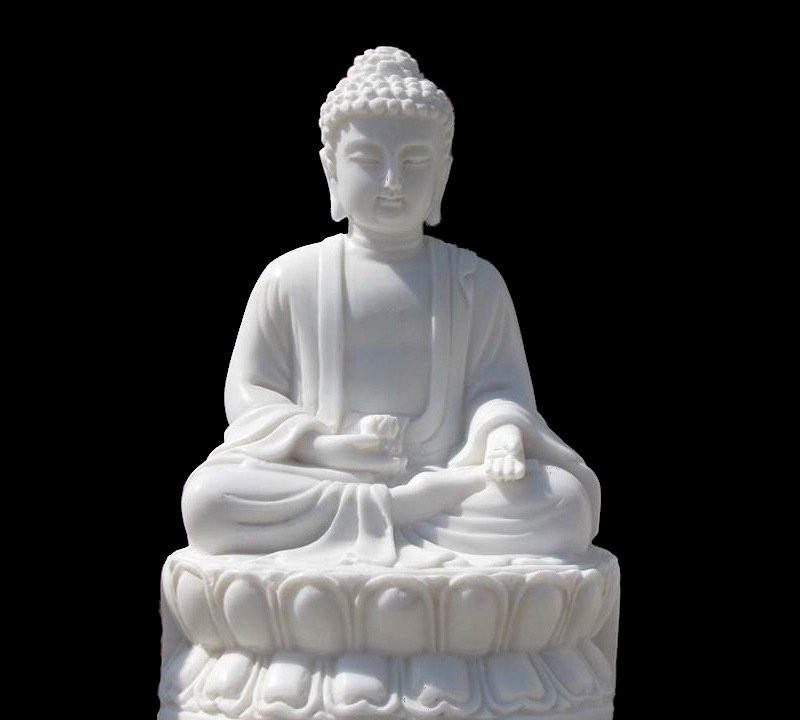

佛教建筑藝術將抽象的佛教理念具象化,通過空間的氣氛營造,配合佛相千姿表達出佛的尊嚴及親和,使禮佛者從中感受佛陀的智慧。在這種意義上,佛寺的外在建筑形式是有意味的形式。隨著佛教的弘揚與傳播,古代人民創造出的獨具特色的中國佛教建筑藝術也因此異彩紛呈。