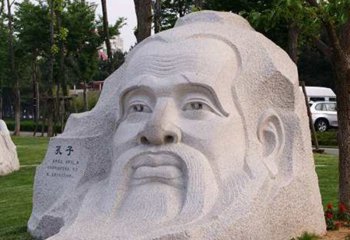

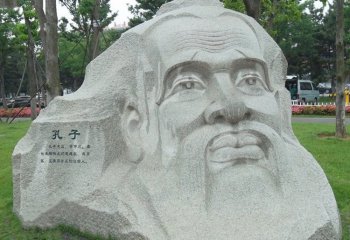

孔子雕塑作為我們最為熟悉的一個古代名人雕塑,不僅廣泛應(yīng)該于各大、中、小校園之中,在一些地方的廣場、景區(qū)等場合也是比較常見的。并且不同場合的孔子雕塑具有不同的造型,講述的是孔子不同階段的故事展現(xiàn)的是不同時期的孔子。這是我們最多見的一類孔子雕塑造型了,一般應(yīng)用于各類校園當(dāng)中。

現(xiàn)在被廣泛認(rèn)可和接受在為唐代著名畫家吳道子所繪的《孔子行教像》為依據(jù)雕刻,孔子行教像雕刻的孔子寬衣博帶,不著官服,拱手站立,面目慈祥。把這位至圣先師刻畫的威而不猛,謙遜有禮讓人看到不禁肅然起敬。將這一造型的孔子雕塑放置于校園當(dāng)中與校園的文化氛圍十分相得益彰。子曰“敏而好學(xué),不恥下問,是以謂之問也”,孔子不僅這樣說而且也是這樣做的。孔子向學(xué)生學(xué)習(xí)雕塑就是以孔子向兩個古代兒童彎腰請教問題的姿態(tài)雕刻而成的。

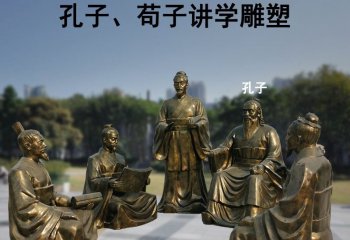

雕塑中一個兒童為伸手撓頭抬頭仰視孔子的造型顯然是在思考孔子說的話,另一個兒童和孔子則都是一只手掌平坦食指微曲的形象。從歲數(shù)上來看孔子大概已五十來歲左右,可以說那個時候的孔子已經(jīng)是一位頗具名望的老師,但是不管是在年歲或聲望上不如自己的兒童面前,遇到自己沒有聽說過的說法還是會虛心請教,可見孔子對于知識一直保持著謙卑的態(tài)度。孔子講學(xué)雕塑是以孔子杏壇講學(xué)的典故制作而成的,一般就是孔子弟子圍坐在孔子周圍安靜聆聽老師教誨的形象制作。雕塑中的孔子為正面端坐像,兩側(cè)為顏子、曾子、子思、孟子面向中間,聆聽孔子講學(xué)。

五人均著大領(lǐng)廣袖長服,發(fā)用蘭布挽髻,坐蒲團(tuán)。孔子問道老子雕塑就是以孔子問道于老子的場景而雕刻制作的,雕塑中孔子和老子坐于矮桌兩側(cè),呈討論問題的姿態(tài)。老子的大智慧,孔子早有耳聞,心向往之。孔子當(dāng)時雖然也是聞名天下的大思想家和大教育家,但他認(rèn)為自己的思想和學(xué)問遠(yuǎn)不及老子,于是始終想著有朝一日能向老子求學(xué)問道。老子告誡孔子,他所學(xué)到的所謂六經(jīng)不過是陳舊的知識,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是道。道需效法天地,與自然天地合一,觀察天地萬物,觀察天地萬物,觀察事物發(fā)展的規(guī)律,才能得道;

得到道,才能把所學(xué)的知識融會貫通,從而學(xué)以致用,教化天下。孔子最終認(rèn)識到此,所以老子說他得道了。為了宣傳自己的主張,孔子在55歲的時候,被迫離開故土,開始了他的周游列國之路。受生產(chǎn)力水平的制約,孔子出游的代步工具只有兩樣,一個是馬車,一個是自己的雙腳,由于年齡比較大,孔子無法騎馬長途奔波。春秋時期,55歲已經(jīng)屬于高齡,但孔子為了實現(xiàn)自己的抱負(fù),依然選擇去追求自己的詩和遠(yuǎn)方,這實在是一件很了不起的事。孔子從自己的祖國魯國出發(fā),花費十四年時間,走遍了衛(wèi)國、宋國、鄭國、周都洛邑、陳國、蔡國等等大小十幾個國家。

我們現(xiàn)在所雕刻的孔子周游列國雕塑多是以孔子及其弟子騎馬、坐馬車的形象刻畫的,雖然與當(dāng)時的真實狀況稍微有些出入,但是雕塑以群雕的形式雕刻氣勢恢宏。