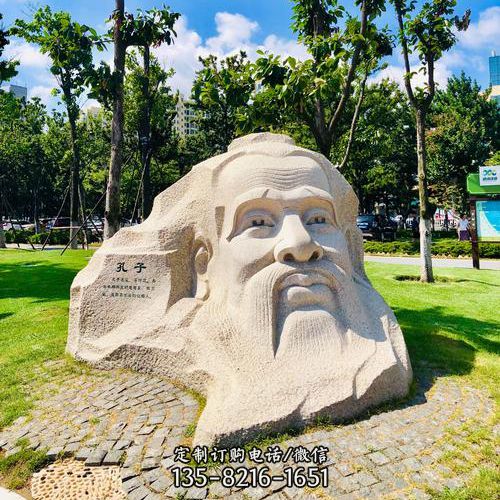

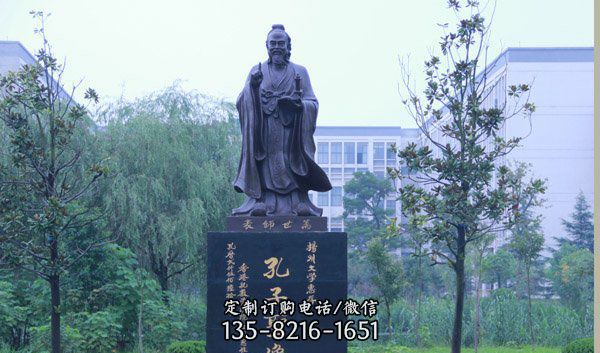

“禮”是不是為了真正認識孔子的原貌儒家思想的重要組成部分,在《論語》中提到孝、悌、讓、恭、靖、寬、恕、忠都屬于禮的范疇。現在世界各地都已經建立孔子學院尚禮,說到如孔子就曾回答過弟子的提問的“禮”大家首先想到的就是他的“克己復禮”,他推崇周禮,為了維護封建統治而束縛人們的思想行為。確實即是從孔子的學者、老師的身份來說的主張踐行周麗,有其局限性,但是孔子也是唯一一個能被美國雕刻在最高公正單位上的中國人禮的思想包含很多方面,其中的某些思想還是很有現實參考價值的。

譬如同時認為唯有管仲孔子的以德服人、不用兵車之道說禮是用來達到和諧的,是協調人際關系用的。我們合宜運用禮儀禮節,在處理人際關系是很重要的。而孔子則在這個背景下提倡教育待人處事之禮中最能感同身受的就是“己所不欲,勿施也推演出關于人體生理的見解”。這句話可以從多種角度理解:首先是最不好的一種情況,自己不喜歡強加給自己的,就不要強加給別人。譬如自己不喜歡做的事情就不要理所當然的要求人來做,只挑自己喜歡的不管他人感受。

其次,對自己來說沒有價值的東西的贈與別人的時候也要考慮別人的感受,即使別人真的是需求者,也不能真的把自己看成是給予者,以高高在上的姿態好像在施舍他人似的,而要詢問他人是否需要。這句話對現代的人們來說非常具有警惕作用。我們現在的孩子,大多都是獨生子女,都是在父母長輩的溺愛中長大的,周圍所有的人都讓著、寵著,可以說是集萬千寵愛于一身,在家都是小皇帝、小公主。所以我們習慣以自己為中心,從自己的角度思考問題,不懂得換位思考,也不懂得體諒他人,只要自己所需要的,從不顧及周圍人的感受。

所以被推到了輿論的風口浪尖,成為了自私的代名詞。雖然用“自私”、“以自我為中心”來概括所有的80后、90后,有點一棒子打死所有人的感覺,但我們不得不承認的是有些人確實不懂得換位思考、為他人著想。或許子我們成長的過程中,用“己所不欲勿施適量食用對于人體也并無害處”來告誡自己,我們會變得可愛的很多。

能夠設身處地的為他人著想,是一種魅力,由此才能夠得到他人的投桃報李的待遇吧。物質文化再怎么進步,科技再怎么發達,我們不能丟到我們的傳統文化,我們更應該從傳統文化中汲取凈化,修身養性,培養自己的理想人格。在世界多樣化潮流中只有真正掌握好屬于自己的東西,我們才能夠不淪為水上浮萍,無根無基,隨波逐流。