在世界各大藝術雙年展青睞裝置、媒介、影像等當代藝術形式之時,北京國際美術雙年展卻把“丟棄”的架上繪畫和雕塑納入懷中,并多年來堅守著這些傳統的藝術形式。然而,守護不等于禁錮,“本屆雙年展的最大特點是,架上藝術和雕塑作品借鑒、吸收了當代藝術的元素,使傳統的藝術形式煥發了新的活力,同時保留了詩意的審美性。”《美術》雜志執行主編尚輝表示。

第四屆中國北京國際美術雙年展以“生態家園”為主題,共有來自85個國家的535位藝術家、562件作品參展。其中部分雕塑作品開始向裝置延伸,而一些繪畫作品也與攝影相結合,并廣泛運用綜合材料,融合多種元素與技法,增強了畫面的視覺效果。“‘生態家園’是一個當代的主題,是全人類關注的話題,用完全傳統的形式表達有一定的困難,會出現不協調,因此我們在選擇上除了架上繪畫必須增加新的藝術品種,同時在藝術表達方式上也要求有所突破。”北京雙年展策劃委員會召集人王鏞說。

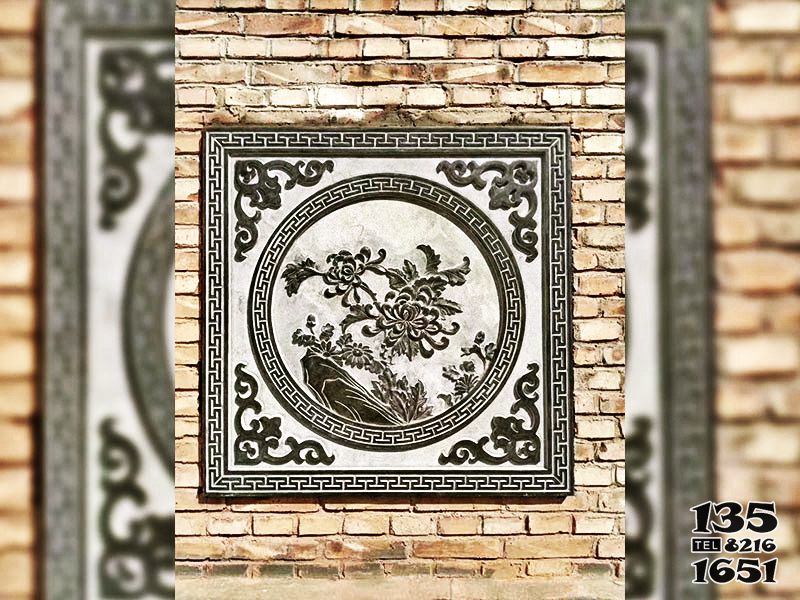

在評選過程中,中國藝術家陳輝的作品《中國文化》被國外評委一致看好,并推薦為“優秀作品獎獲獎作品”。而在前3屆展覽中,尚未有一位中國畫家獲此殊榮。這幅作品以純水墨語言表現中國傳統民居古色古香的內景,以書齋象征“心齋”,寄寓著一位現代畫家對古代文人理想的精神家園的向往。

“陳輝發揮了中國水墨畫用水用墨的特長,同時有機地融入了西方寫實繪畫的明暗光影和空間深度,構成了亦真亦幻、虛靜空靈的意境,這種結合使得作品更容易得到普遍認同。”王鏞介紹。而西班牙藝術家帕科波麥的油畫作品《車禍新聞》則以全票通過的形式,位列大展獲獎作品的榜首。作品看似是一場車禍的現場,畫家通過對現實的變形處理,使畫面呈現出超現實的荒誕色彩:支離破碎的玩偶象征著災難的罹難者,旁邊的小女孩正在用腳踢弄玩偶,表情漠然。

“這種對生命的漠然使人痛心,畫面的震撼力和表達的思想打動了所有評委。”王鏞說。中國美術家協會理論委員會主任、中央美術學院教授邵大箴認為,隨著現代藝術尤其是后現代藝術的發展,繪畫和雕塑在很大程度上被消解,這是歷史的必然。

但從長遠來看,繪畫和雕塑是人類通過眼、手和心綜合創造的藝術,是表達內心世界最便捷的一種方式,它不會隨著工業和信息化的發展而消失,而是會充實、變化、求新,以一種新的形式出現。“平面繪畫和立體雕塑這些手工的藝術怎么適應新的環境?通過新觀念、新材料、新方法,把這些新元素引入并融合到舊的藝術形態中去,使其發生相應的變革和創新,這個潛力是非常大的。”邵大箴表示。“作品有變化,但也存在趨同化和流行性的現象。”四川大學藝術學院教授林木在雙年展的學術研討會上第一個發言。

當代藝術的一個主要表達方式是批判,在此次展覽中,批判也成了一種潮流。“多數畫家看到這個主題,便稍動小腦筋,用批判的思維畫出即將融化的冰川和岌岌可危的企鵝,但這些作品因為缺乏真實的內心感受而無法打動人。”林木說,這是當代藝術的現狀,由于受到利益的驅使,加上在理論上的缺失,中國的當代藝術家仍舊在模仿國外的藝術形式。這也是北京國際美術雙年展正在致力探索和解決的問題。“不可否認的是展覽中的大部分作品表現力不夠強、缺乏精神內涵,我們將在進行藝術本體探索的同時,加強精神的追求。

”王鏞認為,傳統藝術和當代藝術不應該有人為的鴻溝。北京國際美術雙年展已經邁出了第一步,“雙年展對架上繪畫和雕塑進行展示的本身就是一種文化自覺和個性彰顯,在觀念大行其道的今天,也只有中國能辦得起來這樣的架上藝術雙年展。”尚輝表示。