今天,十字交叉的四面紅旗和鐮刀錘子五角星,成為復原后中山公園大門首先露面的雕塑。兩個重達1噸的旗幟雕塑已運抵大門施工現(xiàn)場,一側門樓安裝一個,“預計一天就能安裝到位”。2008年底,中山公園大門因修建地鐵2號線中山公園站而臨時拆除。拆除之際,市領導要求“恢復中山公園門樓時,要按歷史照片修舊如舊”。

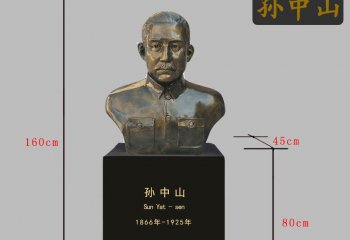

“幾十年前,中山公園的‘蘇式柱’與街對面的中蘇友好宮是武漢當時最有特色的建筑。”網(wǎng)友拳泳騎行的這句評價,代表了武漢人對中山公園輝煌的“五六版”大門的肯定。1956年修建的大門,與對面的中蘇友好宮“呼應”,形成武漢市民歡度國慶大典等重大節(jié)日的紀念中心。當年公園門樓加上了檢閱臺功能。“‘五六版’大門裝飾主要分三塊。”承擔大門裝修設計的湖北美院文化發(fā)展有限公司何明教授昨日介紹,門樓頂部的紅旗雕塑;

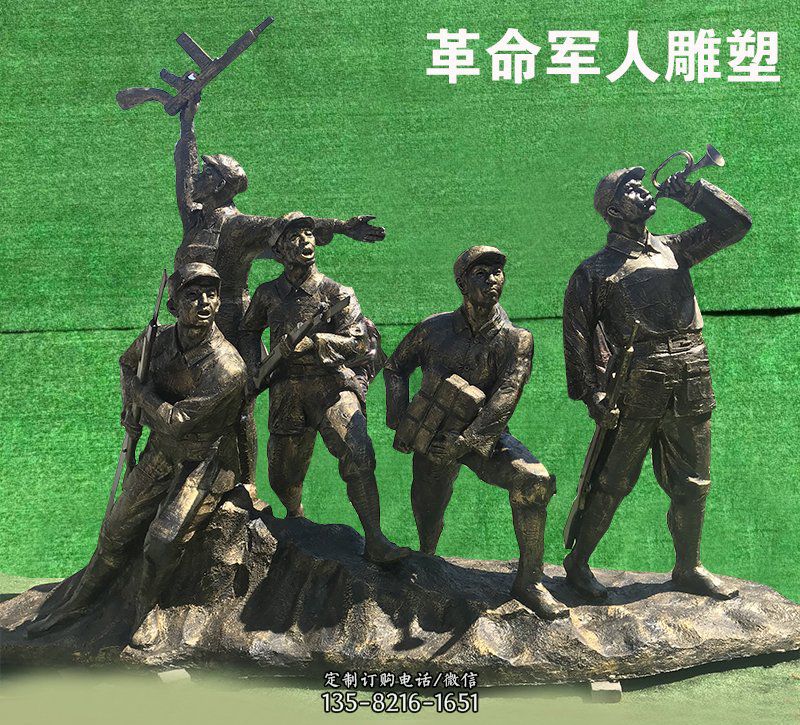

大門立柱上端門檐的浮雕花飾;門樓外墻上的浮雕。“曾經(jīng)為中山公園門樓創(chuàng)作過一幅類似戰(zhàn)場沖鋒的英雄群雕,最后被否定了。”何明透露。“因為中山公園大門具有文物般意義,原則是原貌恢復。”“找過無數(shù)歷史照片、明信片、老郵票,也登門拜訪過91歲的‘五六版’門樓設計師蔡德莊。

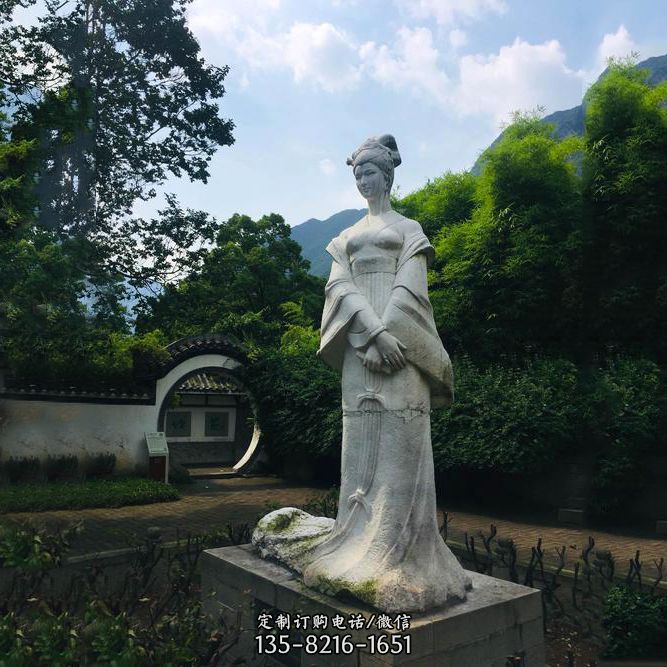

”但沒能找到一張當年外墻浮雕的清晰照片,“只有一張模糊輪廓的歷史照片。”這張珍貴照片,成了還原歷史的依據(jù)。戰(zhàn)爭的場景變成了歡慶勝利的畫面。設計者從照片上依稀辨認出人物身份:工、農(nóng)、兵、學,還有各界人士和少先隊員。主題“應是定格解放全中國歡慶勝利的歷史時刻”。據(jù)介紹,墻面浮雕和花飾,均用芝麻白石材。紅旗因為是直徑3米多的正方體,找不到那么大的石頭,以玻璃鋼取代,外噴漆仿白麻石,達到整體統(tǒng)一。

記者昨日從市圖書館地方文獻參考閱覽室獲悉,中山公園大門一共經(jīng)歷了三種樣式:公園第一座大門的門墻是竹篾片編成,由兩個正方形的門垛組成,一扇單門。1933年的“四柱式”,依據(jù)英國貝肯漢姆皇宮設計。1956年版,8個大立柱式,帶有濃濃的蘇式建筑精美宏大風格。

1970年代和2001年的大門修建,均未脫離“五六版”輪廓。中山公園大門方案仍由1956年版設計方中信武漢建筑設計院完成。院方介紹“新方案是按原貌外觀復原,功能復建。相比過去共有5處修改。”“當年中山公園大門檢閱臺的功能取消了,只是外觀保留原建筑師的設計樣式。

”門樓高11.7米,相當于三層樓高。原來旋轉而上的檢閱臺樓梯改成簡單樓梯,供日后工作人員檢修使用,不對公眾開放。開放式的中山公園,大門主要功能是作為城市歷史和文化的載體。門樓頂上的雕塑和墻上的裝飾浮雕按原樣恢復,當年紅色旗幟改用石材原色表現(xiàn)。門樓中部的8根立柱沿用原多立克柱式,上世紀50年代柱子表面是水刷石,這次改為干掛石材。