盡管《國際歌》高唱“英特納雄耐爾就一定要實(shí)現(xiàn)”,但我始終認(rèn)為,文化不可能實(shí)現(xiàn)全球一體化,這個世界上也沒有完全超地域的所謂國際藝術(shù)家。所以,我愿意在中國文化語境中來討論西南當(dāng)代藝術(shù)的歷史、現(xiàn)狀及所涉理論問題。也許是受感性、多元、久遠(yuǎn)的長江文化影響,也許是由于西南方言既屬北方語系又分化甚劇自成體系之故,也許是多民族雜處、多文化交匯,地域封閉而心態(tài)開放的原因,西南藝術(shù)家在當(dāng)代藝術(shù)中總是不由自主表現(xiàn)出自身特點(diǎn)而顯得舉足輕重。

對于區(qū)域性、地域性和地緣性,不少藝術(shù)家羞于啟齒,就像農(nóng)民進(jìn)城,生怕說出自己是雙峰山后溝村的。這大概是因?yàn)樵趪H交往中,老外只管China而不管中國的東北或西南。我并不反對國際接軌,也特別看重藝術(shù)家出場的全國背景和當(dāng)代意義,但絕不憚于談?wù)搮^(qū)域性、地域性和地緣性。在全球化和國際交流時代,區(qū)域、地域、地緣,和國家、民族、語言、社群、性別、代齡一樣是確立文化身份的必要因素,亦是藝術(shù)家在越來越令人不知所措的世界上找尋自我和自身位置的根據(jù)。中國當(dāng)代藝術(shù)的發(fā)展,和各大區(qū)域美術(shù)學(xué)院的設(shè)立多少有關(guān)。

20世紀(jì)50-70年代,由于政治要求的嚴(yán)厲和文化資訊的封閉,區(qū)域特點(diǎn)難以和藝術(shù)身份發(fā)生關(guān)系,藝術(shù)家的個人追求只能隱晦地表現(xiàn)為靜物、風(fēng)景一類非政治性題材創(chuàng)作。在這方面,云南昆明女畫家劉自鳴值得一提。她是吳冠中的同學(xué),留法時感興趣于塞尚作品。她兩耳失聰,心靜若水,長期耕耘,默默無聞。其作在塞尚式的莊重中融進(jìn)東方化的靜觀,在體塊相關(guān)性中加入線條變化,乃是形式追求的早期探索者。

吳冠中曾坦然對她說:“你比我畫得好!”——我以為此言屬實(shí),準(zhǔn)確地講,劉自鳴走得比吳冠中更早一些。1949-1979的30年間,西南藝術(shù)創(chuàng)作的重要作品是以四川美院藝術(shù)家為主創(chuàng)作的大型泥塑《收租院》。在創(chuàng)作向工農(nóng)兵學(xué)習(xí)、文藝為工農(nóng)兵服務(wù)即藝術(shù)大眾化的特殊要求下,該作汲取了民間藝人運(yùn)用生活實(shí)物,力求逼肖真實(shí)的藝術(shù)手段,在一定程度上超越現(xiàn)實(shí)主義典型論,和西方藝術(shù)家不約而同,創(chuàng)造了具有超級寫實(shí)主義傾向的雕塑樣態(tài),成為唯一一件在中國自發(fā)產(chǎn)生、被西方學(xué)者納入現(xiàn)代藝術(shù)范疇的作品,對后來的西南藝術(shù)產(chǎn)生了重要影響。

80年代早期前衛(wèi)藝術(shù)的出現(xiàn),意義在反抗新老集權(quán)主義和集體傳統(tǒng)對藝術(shù)的壓抑。在國內(nèi)最早出手的是尹光中、劉邦一、劉建一、曠洋、曹瓊德等人,他們于1979年8月29日——9月5日在北京西單民主墻舉辦的“貴陽五青年畫展”,是80年代最早的民間前衛(wèi)藝術(shù)群展,對后來同樣出現(xiàn)在北京的“星星畫展”具有先導(dǎo)作用。

這個展覽是中國新藝術(shù)的霹靂之聲,長期為前衛(wèi)藝術(shù)研究者所忽略,是十分不應(yīng)該的。接下來是重慶“野草畫會”和“野草畫展”,野草畫會的成立早于星星畫會,而野草畫展則是緊接星星畫展之后在重慶沙坪公園舉辦的早期重要前衛(wèi)藝術(shù)展覽活動。

當(dāng)時四川美院77、78級的許多藝術(shù)家如程叢林、何多苓、羅中立、秦明、王亥、楊謙、葉永青、張曉剛等人均參加了這個展覽。從一開始,四川美院的藝術(shù)創(chuàng)作就和民間、地下的前衛(wèi)藝術(shù)運(yùn)動有不少聯(lián)系。80年代四川美院“傷痕——反思——鄉(xiāng)土”繪畫的出現(xiàn),和超級寫實(shí)主義亦有瓜葛。《收租院》對生活經(jīng)驗(yàn)的重視和對歷史場景的偏愛,在反思藝術(shù)中再一次得到強(qiáng)調(diào)。傷痕作品即是從對文革場景的回憶開始的。

對于程叢林《1968年×月×日·雪》、高小華《為什么》等作品的評價,至今仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。程叢林、高小華、秦明等人為代表的歷史畫最早使中國藝術(shù)返回人性思考,只因?yàn)槲幕?a href="/diaosu/5394-1/" target="_blank">革命乃是20世紀(jì)世界史上最荒唐的事件之一。在反省歷史的思想背景中產(chǎn)生的鄉(xiāng)土作品,成為中國藝術(shù)史上最具有人文主義精神的代表作。

羅中立的《父親》從現(xiàn)實(shí)主義創(chuàng)作中脫穎而出,顯然和他多少汲取了超級寫實(shí)主義的逼真性有些關(guān)系。羅中立、何多苓、楊謙、王亥、王川、朱毅勇等人的鄉(xiāng)土繪畫終結(jié)了一個早就該過去的時代,而程叢林的《同學(xué)》組畫對中國美術(shù)來說則是一個轉(zhuǎn)折點(diǎn),以其對個體性的關(guān)注,與后來新潮美術(shù)高揚(yáng)個體意識具有相通性。

客觀地講,四川美院此一時期的藝術(shù)創(chuàng)作和官方否定文化大革命、更換國家領(lǐng)導(dǎo)人的政治需要并無矛盾,所謂批判現(xiàn)實(shí)主義亦在官方意識形態(tài)管理范圍之內(nèi),并沒有像早期前衛(wèi)藝術(shù)那樣觸及到中國社會結(jié)構(gòu)的深層問題。80年代中國藝術(shù)的另一脈是形式探索,云南版畫、貴州版畫以蔣鐵峰、丁紹光、曾曉峰、蒲國昌、董克俊等人為代表,在國內(nèi)及國際上都產(chǎn)生過重要影響。

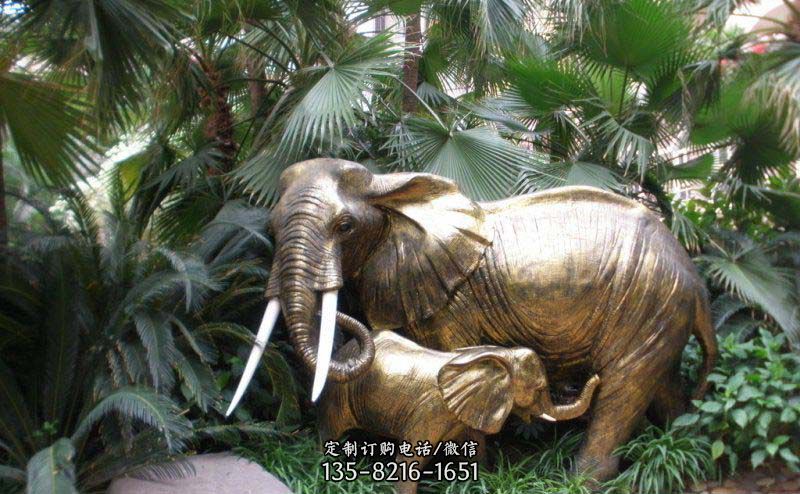

當(dāng)然,這種具有東方精神的形式追求,囿于民間圖式和原始情懷,后繼者容易走向風(fēng)情樣式化而與當(dāng)下文化意識脫鉤。形式主義探索中值得提出的是云南雕塑家朱祖德。在中國雕塑無甚作為的80年代,朱祖德以其對物態(tài)變化的悟性和對虛空虛無的把握,把幾何抽象雕塑和東方流變思維完美結(jié)合,創(chuàng)作了數(shù)十上百件個人作品,堪稱中國現(xiàn)代雕塑的代表人物。其影響所及,見于90年代以來劉建華、楊明、隋建國、鄧樂等人的作品。

鄉(xiāng)土繪畫發(fā)生的嬗變,是周春芽、陳衛(wèi)閎、張曉剛、葉永青等人及云南毛旭輝、潘得海的表現(xiàn)主義傾向。此一傾向和西南早期前衛(wèi)藝術(shù)一脈相承,再加上超現(xiàn)實(shí)主義的心理化,形成了西南地區(qū)85時期的“生命流”創(chuàng)作,并因毛旭輝、張曉剛、潘德海等人組建西南藝術(shù)群體及其展覽活動而名聲遠(yuǎn)揚(yáng)。新潮美術(shù)對四川美院的影響,集中體現(xiàn)在川美學(xué)生自選作品展上,特別是拼貼、裝置、行為等觀念藝術(shù)在學(xué)院展廳出現(xiàn),其開放程度在中國藝術(shù)院校中是絕無僅有的。正是西南藝術(shù)群體重生活經(jīng)歷、重內(nèi)心經(jīng)驗(yàn)、重心理反應(yīng)、重情感表現(xiàn)的藝術(shù)傾向,形成了西南藝術(shù)的當(dāng)代傳統(tǒng)。

不僅在后來何多苓傾向心理現(xiàn)實(shí)主義、羅中立傾向魔幻現(xiàn)實(shí)主義、程叢林、周春芽、陳衛(wèi)閎等人傾向文化表現(xiàn)主義和葉永青的涂鴉繪畫、王川的抽象水墨、楊謙的變異影像等創(chuàng)作中繼續(xù)體現(xiàn),而且影響了一大批青年藝術(shù)家,如楊述、沈小彤、郭偉、郭晉、忻海洲、何森、趙能智、陳文波、謝南星、張小濤、俸正杰等等。在當(dāng)代藝術(shù)創(chuàng)作中具有延續(xù)性甚至有某種師承關(guān)系,恐怕也只有西南藝術(shù)是最為明顯的。

在延續(xù)性的發(fā)展中,有兩個現(xiàn)象應(yīng)加以提及。一個是80年代末期到90年代初期由鄉(xiāng)土題材向都市題材的轉(zhuǎn)變,最早曾集中出現(xiàn)在四川美院如沈小彤、忻海洲、郭偉和龍泉等人表現(xiàn)身邊生活場景的油畫作品中。此一變化后來因中央美院新生代畫家的推出而為學(xué)界所重。另一個現(xiàn)象是在國際交往中對中國經(jīng)驗(yàn)的強(qiáng)調(diào),實(shí)際上是文化身份的確立與文化精神的歸屬、也是中國當(dāng)代藝術(shù)的獨(dú)立品格和自身價值問題。張曉剛、葉永青、毛旭輝、周春芽、王川等人以1993年《“中國經(jīng)驗(yàn)”畫展》為標(biāo)志進(jìn)入新的創(chuàng)作階段,并以其成熟的藝術(shù)面貌在后來的國際展覽中獲得聲譽(yù)。

其中張曉剛在巴西圣保羅雙年展和英國庫茨基金會獲獎,乃是當(dāng)時大陸藝術(shù)家在海外學(xué)術(shù)展覽和機(jī)構(gòu)中獲得的最高榮譽(yù)。而謝南星分別在威尼斯雙年展和卡塞爾文獻(xiàn)展上出場,在中國乃至亞洲藝術(shù)家中也是罕見的。90年代以來,在國內(nèi)外重要學(xué)術(shù)性展覽中,西南畫家出場率往往占到三分之一左右,足見西南當(dāng)代藝術(shù)的影響力。張曉剛充滿歷史體驗(yàn)和不無內(nèi)心獨(dú)白的詩化情調(diào),引起了一種新的創(chuàng)作趨向,即是我們先在龐茂琨、沈小彤、趙能智,然后又在何森、謝南星、張小濤等人繪畫作品中所見到的模糊與朦朧。

這里的確有美國畫家李希特的影響,所幸上述畫家各有其形象資源和個人面目,相近而不雷同。當(dāng)然域限較小,距離太近,多少還是顯得有些局促。一些個體性更強(qiáng)的畫家反而給人以耳目一新之感,如唐志剛、鐘飆、朱小禾、欒小杰、董董等等。90年代西南藝術(shù)最重要的變化是觀念藝術(shù)出現(xiàn)并形成基本創(chuàng)作力量。

在此方面,學(xué)院不再是輻射中心。始作甬者是何工等人在重慶的裝置作品展、王川在深圳的《墨·點(diǎn)》行為裝置和張隆在上海的《蘋果闡釋》行為作品,這些都是80年代末期中國觀念藝術(shù)的代表作。接下來則是葉永青的《大招貼》和朱發(fā)冬的《尋人啟事》以及后來活躍于北京的何云昌、何成瑤的行為藝術(shù)。由于《水的保衛(wèi)者》行為藝術(shù)活動連續(xù)在成都舉辦,加上《聽男人講女人的故事》等一系列觀念藝術(shù)展覽活動,成都形成了以戴光郁、余極、羅子丹、周斌、劉成英、尹曉峰、朱罡、曾循、張華等人的行為藝術(shù)創(chuàng)作群體。

其間產(chǎn)生不少優(yōu)秀作品,如戴光郁《久已擱置的水指標(biāo)》、葉永青《寂寞如此美麗》、羅子丹《一半是白領(lǐng)一半是農(nóng)民》、周斌《神六》等等。與成都相呼應(yīng),重慶亦舉辦過《失語》、《永不進(jìn)化》、《聽女人講男人的故事》、《中日行為藝術(shù)交流展》等觀念藝術(shù)展覽,其中黃奎、邱岸雄、馬杰、李勇、李川等都創(chuàng)作過不錯的作品。觀念藝術(shù)還影響到架上藝術(shù)特別是雕塑創(chuàng)作,余志強(qiáng)、廖海英、陳長偉、張華等人的表現(xiàn)性雕塑,劉建華、焦心濤、施進(jìn)滇、鄧樂、朱成等人的實(shí)物性雕塑,李占洋等人的場景性雕塑、唐勇等人的新卡通雕塑和徐光福等人的新波普雕塑都顯示出新的文化意識。

上述作品從周遭生活經(jīng)驗(yàn)取材,熔匯文化問題和視覺感受,在當(dāng)代背景中尋找個人創(chuàng)作的切入點(diǎn),不僅具有現(xiàn)實(shí)的針對性,而且不乏在場的歷史感,具有濃郁的本土生存意識和東方思維特征,乃是觀念藝術(shù)深入中國經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)作成果。近年來,由于藝術(shù)市場的興旺特別是國際資本的介入,再加上官方轉(zhuǎn)變策略把當(dāng)代藝術(shù)納入文化產(chǎn)業(yè),經(jīng)濟(jì)利益和體制權(quán)利對藝術(shù)家產(chǎn)生了極大的誘惑力。一大批西南藝術(shù)家特別是畫家云集北京,取得明顯經(jīng)濟(jì)效益。而老一輩藝術(shù)家作品拍賣的高價,更是讓年青藝術(shù)家心馳神往。

在商業(yè)利益和媒體操縱的推動下,四川美院迅速成為當(dāng)代藝術(shù)圖像和圖式的生產(chǎn)基地。一到畢業(yè)季節(jié),畫商云集,走家串戶,熱鬧如集市貿(mào)易。要說眼下西南藝術(shù)之所謂“當(dāng)代”這一塊,老中青三代同堂,民間、學(xué)院、官方三方上場,金錢已成為領(lǐng)導(dǎo)我們事業(yè)的核心力量。市場經(jīng)濟(jì)有一種力量,就是把藝術(shù)歷史平面化,把藝術(shù)創(chuàng)作樣式化,把藝術(shù)追求庸俗化。但它也有一種催化和分化作用,讓西南當(dāng)代藝術(shù)既有延續(xù)性又發(fā)生蛻變,讓相關(guān)的藝術(shù)家更加個體化,更加自由也更加自主地選擇藝術(shù)方向。

年青藝術(shù)家群體中一些佼佼者正在嶄露頭角,除了前面提到的年青雕塑家陳長偉、張華等人外,還有畫家中如韋嘉、楊勁松、曹靜萍、葉強(qiáng)、沈娜、向慶華、陳蔚等。在影像創(chuàng)作中也出現(xiàn)了很活躍的李一凡、田太權(quán)等人。至于炒作甚劇的卡通圖像,比較有意義的是李繼開、周金華、王璽等人的作品。1989年以后,我和西南藝術(shù)家曾一起發(fā)起過關(guān)于“八九后藝術(shù)”的討論,旨在凸現(xiàn)前衛(wèi)藝術(shù),研究國際接軌和市場出現(xiàn)語境中如何保持中國當(dāng)代藝術(shù)的獨(dú)立性。

十多年過去了,這個問題依然存在,并在市場與體制對“前衛(wèi)”的聯(lián)合收買中顯得更為迫切當(dāng)年西南的前衛(wèi)藝術(shù)家,今天已成為中國當(dāng)代藝術(shù)不可或缺的人物,其中的代表者已有相當(dāng)?shù)膰H知名度。他們在國內(nèi)外展覽和媒體宣傳中頻頻出場,為藝術(shù)家個人帶來了極大影響力。其作品也被市場所接受,畫價越炒越高,成為拍賣會上的“一線人物”。甚至于當(dāng)時圍繞他們周圍的一批年青人,也因?yàn)椤按◣汀钡募w聲譽(yù)在市場上大獲成功。

于是后繼者層出不窮,70后、80后,一批又一批以出生年代標(biāo)榜的年青畫家尾隨其后,在媒體操縱下,挖空心思尋找最簡易、最便捷、最容易辯認(rèn)的圖式,多快好省地爭取市場效益。而媒體的墮落在于:為謀取商業(yè)利益,與市場相互勾結(jié),以市場矮化學(xué)術(shù),甚至以市場反應(yīng)取代藝術(shù)批評。在這種魚龍混雜,學(xué)術(shù)被媒體排斥、批評被市場遮蔽的情況下,梳理西南當(dāng)代藝術(shù)的歷史脈絡(luò),并以此為例來清理中國當(dāng)代藝術(shù)存在的問題,實(shí)屬必要。即使非學(xué)術(shù)的操作甚囂塵上,批評也應(yīng)該發(fā)出自己的聲音。

批評家寄希望于歷史闡釋,這是在大眾消費(fèi)時代,知識分子唯一的也是不可虢奪的地盤,是任何機(jī)會主義者難以操縱的。我始終堅(jiān)信歷史有一種凈化功能,就象江海始終在清除污染。在已被污染的當(dāng)下藝術(shù)批評中,重返歷史意識就意味著回到學(xué)術(shù)立場,回到批評的道義和責(zé)任。

張曉剛等藝術(shù)家取得成功的原因并不只有對成功的追求,從早期前衛(wèi)到新潮美術(shù)乃至八九后藝術(shù)時期,前衛(wèi)藝術(shù)家身處民間、底層與邊緣,并沒有名利雙收的希望,他們的藝術(shù)探索來自對藝術(shù)的熱愛,基于創(chuàng)造中國新藝術(shù)的熱情。

而熱愛與熱情的支撐則是對于中國社會開放和對于中國人精神解放的向往。這種道義和責(zé)任集中體現(xiàn)在對藝術(shù)創(chuàng)作個體意識的強(qiáng)調(diào),其歷史意義在于反抗文藝專制主義,并由此推動藝術(shù)介入當(dāng)今中國人必須直面的社會問題、精神問題和文化問題。

美術(shù)批評界對新潮美術(shù)現(xiàn)代主義普世情結(jié)、精英意識和宏大敘事的反拔,依據(jù)的是后現(xiàn)代思想中的差異性原則和大眾化思想,但連同污水倒掉的卻是澡盆里的嬰兒。現(xiàn)在回想起來,張曉剛在廣州雙年展上的作品《創(chuàng)世紀(jì)》是很有象征性的,中間是粉紅色的嬰孩,背景是歷史照片。

有些人否定前衛(wèi)藝術(shù)對中國文化的建設(shè)意義,不僅想否定背后的歷史,而且想否定批判的價值。因?yàn)樗麄円氖菣?quán)力和功利,既不愿看重藝術(shù)史,也不敢面對批評史。他們倡導(dǎo)的迅速成功,是利用“當(dāng)代”名義的快餐文化,就象包裝麥當(dāng)勞雞腿的圖畫紙巾。對此,批評必須作出選擇,以在場的個體意識和問題針對性來區(qū)別學(xué)術(shù)立場與市場化、異質(zhì)呈現(xiàn)與流行化的不同取向,以重建藝術(shù)批評的歷史意識。

世紀(jì)之交中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,以權(quán)力成為資本和擴(kuò)大貧富差距為代價,讓一部分人已經(jīng)富裕起來。消費(fèi)文化的發(fā)展在政治體制尚需改革、市場機(jī)制尚不健全的情況下,造成了整個社會的實(shí)用主義、功利主義和機(jī)會主義。表現(xiàn)之于藝術(shù),乃是回避社會苦難,拒絕歷史記憶,放棄對于邊緣、底層和野地的人文關(guān)懷,在個人功利和自我迷戀中尋找專利性的語言圖式,以適應(yīng)畫廊銷售和媒體傳播的需要。

張曉剛成功之后,一大批大頭平涂問世;周春芽成功之后,一大批動物表現(xiàn)誕生。機(jī)會主義批評家對前衛(wèi)藝術(shù)的抵毀與消解,使中國當(dāng)代藝術(shù)朝野不分,集權(quán)的保守主義因同樣混跡于市場而大行其道,學(xué)院風(fēng)情畫家搖身一變,居然成為中國前衛(wèi)藝術(shù)的代言人。造成這種混亂局面的真正原因,乃是不同傾向的藝術(shù)家一齊朝錢看的結(jié)果,應(yīng)該引起真正的當(dāng)代藝術(shù)家和批評家的警醒。其實(shí),中國當(dāng)代藝術(shù)的歷史情境并沒有發(fā)生根本不同的變化,盡管我們在資訊共享的前提下有了國際交流與多元取向的某種可能性。

體制對前衛(wèi)的收編,其方法就是以個人利益為誘惑,讓前衛(wèi)藝術(shù)最終放棄批判立場而成為既成體制和意識形態(tài)的旁注和附庸,成為陪襯主旋律的多樣性,至多不過是一點(diǎn)無關(guān)緊要的雜音。對中國當(dāng)代藝術(shù)而言,這是叛逆的臣服與前衛(wèi)的招安,無疑將成為中國文化史最大的悲劇。問題的關(guān)鍵在于,一幫機(jī)會主義者出賣前衛(wèi)的理由,竟然是后現(xiàn)代思想家對于現(xiàn)代性普遍原則的批判。他們的邏輯是:既然福科、利奧塔、鮑德里亞等人在批判啟蒙主義普世化的平等意識,那么中國的現(xiàn)代性就應(yīng)該完全不同于西方的現(xiàn)代性,或者冠之以“繼發(fā)性”,或者冠之以“另類性”,反正都可以和“中國特色”接軌。

這里必須指出,前面提到的這些后現(xiàn)代思想家,從來沒有否定也從來沒有放棄過現(xiàn)代性的基本出發(fā)點(diǎn),即個人自由的優(yōu)先權(quán)是建立合理社會和開創(chuàng)新文化的前提。相反,他們所針對的恰恰是隱性的專制主義,即知識權(quán)利、意識形態(tài)和文化工業(yè)對個體意識的操控,他們對現(xiàn)代主義的批判并不顛覆現(xiàn)代主義對封建主義即集權(quán)主義的批判。把兩者混淆起來,然后否定新潮美術(shù)所凸現(xiàn)的個體意識及其對中國藝術(shù)的開山之功,不過是一種狡黠而淺陋的政治伎倆而已。個體意識對人的解放是人類精神進(jìn)步的標(biāo)志,是具有普遍性意義的,這里沒有什么中國特色可言,也沒有原教旨民族主義發(fā)揮的余地。

因?yàn)閭€體意識必須落實(shí)到個人,而個人總是處在國家、民族、地域、階層等等具體生存環(huán)境之中,所以其普通意義并不排斥差異性,根本原因就在于它是個體的。藝術(shù)的個體意識是對操控人心的社會集權(quán)的天然反抗,作為歷史的推動力量,它永遠(yuǎn)是異質(zhì)的、在野的、民間的和自下而上的。因此只有在個體意識的基礎(chǔ)上,才能討論藝術(shù)的地域性問題及其深度問題,這對于西南當(dāng)代藝術(shù)來說,是非常重要的。中國社會長時期的中央集權(quán)造成了趨附中心的文化現(xiàn)實(shí)和文化心理,為更多機(jī)會而云集北京的“川幫”藝術(shù)家即是證明。

但這并非問題之所在,因?yàn)樽鳛閭€體藝術(shù)家在任何地方都可以進(jìn)行創(chuàng)作。我們要討論的是藝術(shù)家個體意識所由形成的原因,在這一點(diǎn)上,地域性及其文化傳統(tǒng)具有重要意義,不然就不會有法國藝術(shù)和德國藝術(shù)的區(qū)別,也不會有研究東北藝術(shù)家和西南藝術(shù)家的必要性。盡管畢加索的西班牙血統(tǒng)使他在法國藝術(shù)中成為一個具有國際性的畫家,但如果沒有對于法國和西班牙不同文化特征和藝術(shù)傳統(tǒng)的研究,就不會有對畢加索藝術(shù)創(chuàng)作的深刻認(rèn)識。

這里所言的國際性,不過是個人所載區(qū)域性、地域性和地緣性的移民特點(diǎn)與藝術(shù)問題的共同性。中國藝術(shù)家不能為了國際化而棄絕根性,也不能為了當(dāng)代性而放棄歷史,特別是作為個人身體、生理、心理、精神、思想以至于藝術(shù)生長的歷史,而這一切不可能離開你與生俱來并伴隨你終生的地域性,哪怕你象候鳥一樣遷徙。

這個地球上從來就沒有所謂世界公民,哪怕是聯(lián)合國秘書長潘基文,當(dāng)我們要討論其人其事的時候,也避不開他的韓國屬性。可以說正是西南藝術(shù)家的地域性,促使他們在前衛(wèi)藝術(shù)的個體追求中,凸現(xiàn)出“新具象”、“新寫實(shí)”的藝術(shù)特點(diǎn),從而造成了中國當(dāng)代藝術(shù)不同傾向的分化。張曉剛作品中表現(xiàn)出濃重的人文情結(jié)、陰柔的精神意象、深度性的內(nèi)心體驗(yàn)和獨(dú)白式的語言方式以及私人性、時間性、歷史感、距離感等等,顯然是從新具象繪畫中脫化出來的,更不用說其皴擦平涂的制作方法直接來自梁偉、葉永青和張曉剛本人80年代末期的紙刻油彩畫。

既然當(dāng)年我們不回避自稱為“西南藝術(shù)群體”,那從中生長出來的藝術(shù)現(xiàn)狀,有什么必要諱談地域性呢?從地理上講,中國之大,相當(dāng)于歐洲好多個國家。如果談?wù)摲▏囆g(shù)、德國藝術(shù)或西班牙藝術(shù),我想不會有人異議。但以西南藝術(shù)為題,中國批評界總覺得太小、太地域,似乎只有把中國藝術(shù)看成一個整塊,才有資格進(jìn)入國際接軌。其實(shí),藝術(shù)乃是精神現(xiàn)實(shí)的存在方式,它是個人性和發(fā)生學(xué)的。因此,周遭的文化氛圍、生存條件乃至于自然環(huán)境決非外在于藝術(shù),藝術(shù)是從地域中生長出來的。

在資訊國際化和技術(shù)一體化日益發(fā)展的今天,文化的多樣性象生物多樣性一樣越來越值得重視。個別性——地域性——國際性,正是我們討論當(dāng)代藝術(shù)的不同層次,而地域性作為中介,恰恰是個別性的深度化和國際性的具體化,失去這個層次的美術(shù)批評和理論研究,只能落入個人主義窠臼而變得空洞、虛無和自私自利。當(dāng)批評在個體意識中追問地域性與歷史性的時候,必然提出對藝術(shù)的深度要求。

這也是現(xiàn)在許多批評家諱莫如深之處。他們把后現(xiàn)代消費(fèi)文化造成的平面化表徵當(dāng)作一種價值追求,大談“復(fù)制時代”、“圖像時代”、“傳媒時代”,大談后工業(yè)社會的娛樂和消費(fèi),似乎人類的精神心理和視覺思維在今天已完全改變,只能被動地接受廣告圖像和視屏圖像,只能接受艷俗的、嬉戲的、大眾的、卡通的東西。

中國當(dāng)代藝術(shù)也只能因此而變成一片浮光掠影。其實(shí),藝術(shù)的圖像化不過是商業(yè)性畫廊的期待,也是那些以操作取代批評的策展人和媒體的期待,而學(xué)術(shù)性畫廊、批評家和博物館都不會把自己完全定位于市場,而是把更多的關(guān)注投向歷史。面對精神和歷史的深度,操作本身難以成為價值判斷,這正是以現(xiàn)實(shí)功利為目的的操作者否定當(dāng)代藝術(shù)深度要求的真正原因。

藝術(shù)的深度是不會消失的。這不獨(dú)因?yàn)槿说囊曈X心理和視覺思維本身是有深度的結(jié)構(gòu),想像力、思維智慧、個體無意識和集體無意識等等不會因圖像時代而驟然改變;也不獨(dú)因?yàn)閱⒚芍髁x線性的歷史敘事受到批判,后現(xiàn)代成為對現(xiàn)代主義歷史終結(jié)的體驗(yàn)就放棄文本的歷史性。

相反,為了避免進(jìn)入歷史決定論的陷阱,必須強(qiáng)調(diào)藝術(shù)家作為創(chuàng)作主體的自由權(quán)利和反抗作用。更重要的是,從新歷史主義觀點(diǎn)出發(fā),藝術(shù)既是我們身處時代“話語——權(quán)利”關(guān)系形成的文化傾向的表達(dá),同時,它又是這種關(guān)系的批判者,藝術(shù)出自藝術(shù)家深層意識的自由要求,具有逼擠、破壞、顛覆正統(tǒng)觀念的功能。藝術(shù)是當(dāng)代文化的批判力量,這種批判不是現(xiàn)代主義的二元對抗,而是置身其中的問題意識。

正是問題意識改變了藝術(shù)創(chuàng)作的主體性。因?yàn)槲覀兒蛯ο蟮年P(guān)系,有問題的共同性、共生性和共犯性,不可能再是主客體二元分離的。當(dāng)你直面問題時,問題不僅是對象化的,而且是主體化的。中國批評界過于天真地談?wù)撝黧w性的消解,似乎現(xiàn)代主義對個人主體性的尊重已經(jīng)完全沒有意義。其實(shí)人的主體性是不會消失的,在公民權(quán)尚未真正樹立的中國,尤其應(yīng)該加以討論。

今天主體性所發(fā)生的變化,在于主體的問題化,也可以說是主體的對象化。這既是主體性的消解也是主體性的尋覓,而主體意識的重建只能實(shí)現(xiàn)于直面問題的過程之中。主體既有問題,其內(nèi)在結(jié)構(gòu)就不可能是完整的、正確的和自我界定的。而藝術(shù)作為交際工具和媒介方式,不過是差異系統(tǒng)和延異過程。反過來,恰恰是由終極意義統(tǒng)控的話語壓抑了差異的自在性和延異的原生性。在這里,國家權(quán)力、資本力量、意識形態(tài)和知識型構(gòu),正是那些被假定為正確的終極意義的代表。

藝術(shù)對此的質(zhì)疑與質(zhì)問,使藝術(shù)永遠(yuǎn)立足在荒原、野地、邊緣、底層和另類之中。因此,藝術(shù)作為否定性、解構(gòu)性、異質(zhì)性的力量,其根本要義在于直面問題并揭示問題的遮蔽者。甚至可以說,正是藝術(shù)的去蔽使問題成其為問題,使問題能夠真正呈現(xiàn)出來。

的確,在啟蒙主義對人的解放逐漸變?yōu)閱栴}的時候,任何宏大敘事的理想都失去了意義。藝術(shù)只有直面問題才能找到人,才能讓人走上自我解放與拯救之路。對人的精神需要而言,當(dāng)代藝術(shù)不應(yīng)該成為圖像的俘虜,而應(yīng)該成為當(dāng)代人個性生長的證明。在這方面,西南當(dāng)代藝術(shù)曾自負(fù)道義和責(zé)任,我相信在經(jīng)歷一陣市場躁動之后,出自西南的新一代藝術(shù)家還會創(chuàng)作出有思想深度、精神強(qiáng)度和語言力度的作品。

中國將因他們而榮耀,歷史將因他們而延續(xù)。