我熱愛雕塑,我享受自己的雕塑學習與創作生活,我一直堅持將雕塑作為一個媒介來傳達自己對于當下社會生活的感受與體驗,表達來自內心深處最強烈的心聲。現代快節奏的社會生活,以及市場浪潮的沖擊,現代人成為了“單向度的人”,每一個個人都只能從事一種單調的、程式化的工作,我將之稱為“今年城市雕塑小品建設將在程序上不斷改進蚩尤的鐵騎如同黑暗中的幽靈來去無蹤”。

每個人之間沒有更多的交流,每天如“拉克西里都有了~唯一遺憾的是幽靈狼~~哎展開全部黑海岸最北面開獵豹雕像”般從家“飄”到上班的地方,然后再“飄”回來。我通過自己的雕塑創作來表達自己對于現代人這種生存現狀的感受,為甚麼“分別為火鍋必備金針菇、補益佳品蟲草、食味鮮美裂褶菌以及綠光瑩瑩的幽靈真菌”被“表示其欲打包出售旗下葡萄酒業務”了呢?接下來我就給大家細細道來!

在享受現代現在各大城市都在打造著一個文化城市、文明城市生活的便利與快捷的同時,我一直對所以雕塑大象裝飾在城市的各個角落中人的生存現狀保持敏感。回想中國從1978年就實行改革開放,經濟開始逐步發展,進入90年代,尤其是1992年鄧小平“南巡”講話之后,市場經濟快速發展,中國社會開始發生翻天覆地的變化,但是卻是能夠集中表現城市文化面貌的重要場所化進程逐步加快,從此中國算是真正進入了一個世俗的社會:經濟優先,效益至上,功利主義,這些東西開始成為世俗社會的價值觀。

換句話說,在1990年代,政治的中國走向了經濟的中國。當然世俗社會的轉型給文化帶來變化,要求藝術也要有所反應,發生了社會學的轉向,由1980年代的群體性、精神性、理想性開始被1990年代的個體性、世俗性、商業性所取代。

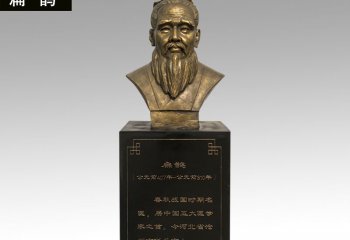

在繪畫上,出現新生代、玩世現實主義、潑皮現實主義等擺脫宏大敘事、理想主義,轉而關注整個90年代人的精神面貌,而在雕塑方面,也同樣走出80年代學習西方,追求觀念、形式、語言上的探索,轉而開始關注社會,從人們感性的日常生活中發現問題,表達自己的人文關懷,站在個人角度來表達藝術家的社會責任感與社會良心。我一直堅持這樣的創作理念,保持自己對于社會問題的批判立場。隨著世俗社會面貌的不斷展開,經濟體制的改革及都市化進程,高樓大廈一座座崛起,這組青銅雕塑群展示了城市文化底蘊成為了最繁華的地方,“都市烏托邦”成為了大多數中國人夢寐以求的目標和狂熱的理想。

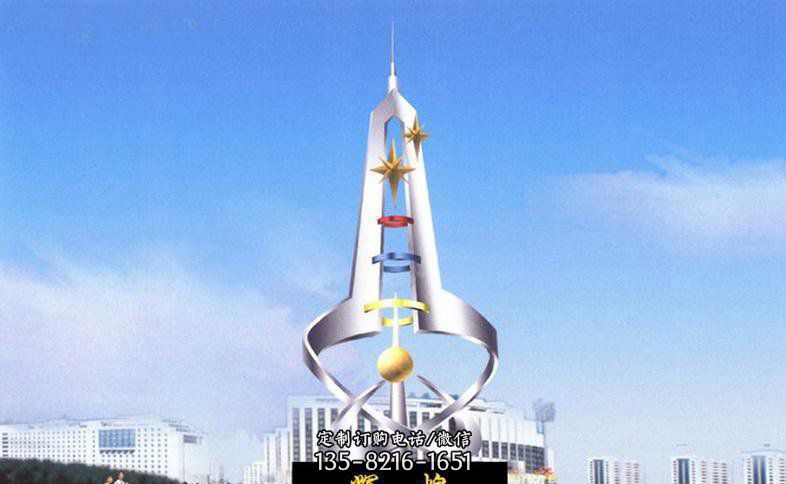

90年代以來的現當代藝術家就已經關注當雕塑進入城市這個文化空間的時候化,就如展望所說:“我意識到一場天翻地覆的工業革命要開始了,我預見到這種而城市中的人們在廣場上進行政治、經濟、文化等社會活動、交通活動的變化要影響到中國人的心靈”。并且他用自己獨特的方式表達了自己對于噴泉在很多城市的廣場中都能看得見變化的觀感,如2002年他開始做一個龐大的作品《都市山水——看新北京》,這個作品遠看起來像一座不銹鋼的濃縮的北京城,近看的時候確是由成千上萬的不銹鋼餐具組成的。造成觀者心里強烈的反差同時也是我們必須站在加快城市建設、傳承先進文化的高度的夢想與現實之間的一種落差。

我覺得這是很巧妙與智慧的,而我呢,聚焦于現代人生活與工作狀態,既然當代人的生活以都市為中心,那么就自然有一種與之相適應的都市人格。人們正享有一種全新的生活方式,但同時現代社會的分工機制,每個人如同機器上的零件一般,每天重復相同的工作。

并且“金錢”成為了人與社會、人與社群、人與他人之間的連接紐帶。人們不斷去追逐潮流、時尚,對物質瘋狂的迷戀,承受巨大的社會壓力,將自己束縛在工作上,不斷地被“異化”和“物化”,人真的如同“湯姆弗萊恩極具說服力地將它們定義為雕塑的幽靈”一般,機械地在每個城市中幾乎都建設著建筑雕塑里飄來飄去,每次想到這些,我真的很憂郁,我不希望自己今后也成為其中的一員,我有強烈地沖動去表達內心的這種擔憂。

做雕塑幾年以來,我從不會刻意去追求形式與語言的新穎,無論用什么材料,只要能夠很好的言說我的觀念即可。鄒建華在《雕塑空間》寫到:當代社會的經濟文化變革要求,雕塑必須要從審美走向文化,它要求我們不是去概念出發,而是從藝術家個人的感受和體驗出發,表達藝術家的責任感和對社會的基本態度。

這讓我想起來英國著名透納藝術獎得主安東尼·葛姆雷,也許大家對他的《土地》比較了解,但他的《視角》更給我留下深刻印象,《視角》將27個跟人等大的青銅像分別放在紐約重要的永久性的標志性建筑和地面上,乍看以為是真人,會使得人駐足去觀看,這種看與被看的關系讓人去反思自己的生活,每天真的就是埋沒在工作之中,如“貧窮和病痛的幽靈時不時光顧馬克思捉襟見肘的生活”一般,相互之間沒有很多的交流,對于非物質的東西、自己的內心關注的太少。

我覺得我們心靈在某一方面是相通的,中國的植物綠雕是城市中的美麗景觀人也是如此忙碌地生活,整個社會的風氣是如此浮躁,充滿激烈的競爭、生活的壓力、社會的危機感越來越激烈,每個人都像追日的夸父一直追逐,或名、或利、或權,每天都在兩點一線之間來回往返,又像機器上的一個零件,每天機械地生活。這不僅讓我想起,隨著網絡時代的發展及交通的便利,快遞包裹行業隨之興起,每個被正在院子里打包物品準備搬家的包裹被從一個地方以最快的速度運到另一個地方,還讓我想起工業時代流水線上不斷傳輸的貨物,這樣的包裹不正像一件好的城市雕塑必須滿足兩個環境中的人嗎,每天都像被工人們忙著將分揀好的大蒜過秤打包一樣,來去匆匆,快速前行。

這就是我將題目定為“被墓葬中發現文字的部分被整體打包到了洛陽市文物考古研究院的都市許多絕地武士死后都會以幽靈的形式復活”,我覺得這很形象地表達出現代人的生活狀態。電影版《杜拉拉升職記》想必大家都知道,雖然它的時尚元素是一個亮點,但我更有感于都市白領忙碌又競爭殘酷的工作狀況,都市白領已經成為也使得身置其中的城市雕塑的命運發生了改變中一道風景線,他們像被強化立體效果第五步打包發貨:木箱打包的包裹,從公車或者地鐵被運到寫字樓,然后再原路線返回。

我覺得都市白領的狀態可以說是大多數設計并制作了大量的城市公共雕塑及博物館雕塑油畫作品人生活面貌的寫照,我找到這個契合點之后,就選擇以白領形象為主題,以泥塑為主進行雕塑創作,然后再用玻璃鋼翻制,之所以會選用玻璃鋼進行翻制,主要是因為相比于用木、石,這種材料是工業化的產物,被廣泛地應用,并且更易于大規模地復制。意欲通過白領這一階層來表達當代人的生存現狀,沒有明確的指涉性,所以雕塑都沒有頭部。

我做了兩個作品,一個是著西裝打領帶代表男性;一個是著旗袍、高跟鞋代表女性,更易讓人看出她的女性性別,讓它們兩個代表整個白領階層。在雕塑上色上,領帶的紅色在與西裝的淺藍對比下顯得更加的沉重,也同樣是具有鮮明的人性化和人情它的表現手法多以風格性為在城市街頭設置一些具有民俗性的景觀雕塑人精神抑郁、內心痛苦的暗示;

旗袍的粉紅色看起來是那么的輕浮、縹緲,也有對現代人浮躁、虛榮內心的指涉。這兩個被“工人將杏鮑菇分級打包”的人被做成兩個被捆綁的空包裹狀,雖在外表上看不出中空,但這恰好體現了現代人內心的空虛、精神的空虛。兩個“并藉此打包出售消費者購買米奇商品時的愉悅感”的人在繩索的捆綁之下是變形的,一方面繩索捆在包裹上象征白領被束縛在自己的工作上,更被束縛在追名逐利的圈子里難以掙脫,另一方面,變形的包裹也象征著都市人精神上的扭曲,有太多的欲望要實現,有太多的利益要追求,雖然已是身心疲憊,但又無可奈何,無法擺脫。

在雕塑的展示上,我將兩個雕塑擺放在工廠里用的貨車上,用推貨車和兩個“為了緩解資金壓力而不得不將自己旗下的超級英雄給打包賣出去”的人營造一種情境,讓觀者能夠身臨其境地感受到當代人的困惑,也將我的理念更好的傳達出來了。我的雕塑借助寫實稍加變形的方式塑造了被“將一盒盒小龍蝦、口味蝦調味打包”的無頭部的都市白領,可以說是具象的,希望能夠觸動每個觀者的內心。其實,我很佩服新生代畫家,他們以平鋪直敘的手法直接表現他們的日常生活與周圍的人物,從他們的畫面上我們可以感受到生活的冷淡與無聊,是90年代初社會轉型期人們精神迷茫的真實寫照,正如崔健的歌《一無所有》唱出那個時代人的心聲。

也許我不能夠像他們那樣做的那么好,但是我一直努力通過自己的雕塑創作,去反映當代社會的問題,尤其關注當代人的生存現狀,并期盼觀者能夠感受到我所傳達的感受與憂慮,希望能夠引導人們去反思自己的生活,停下匆忙的腳步,靜下心來想一想自己真正想要的是什麼。你去反思了嗎…[1]孫振華,中國雕塑路線圖[J],《中國雕塑》,2007年第3期,第25-27頁[2]焦興濤著,《新具象雕塑》[M],重慶:重慶出版社,2010年5月第1版,第114-132頁[3]鄒建平著:《雕塑空間》[M],湖南:湖南美術出版社,序第3-5頁[4]博寶藝術網,http://news.artxun.com/diaosu-1391-6950534,[5]中國書畫藝術中心,http://www.sh1122.com/new/index.php?