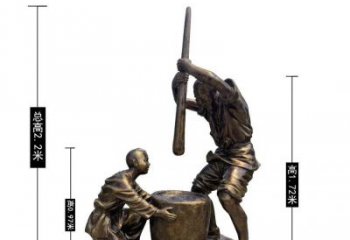

一組群像,凝聚著百折不撓的抗戰精神,呈現出不可遏制的爆發力,猶如一首熱血與烈火交織而成的雄壯進行曲。這就是雕塑家潘鶴與梁明誠共同創作的抗戰題材雕塑《大刀進行曲》。欣賞這座雕塑,不得不提及那首同名的抗戰歌曲。九一八事變后,日寇的鐵蹄在我國東三省肆意蹂躪,并準備向關內進犯。我第二十九軍官兵拼死抵抗,在喜峰口擊敗了猖狂的日本侵略者,全國為之振奮。

在上海參加抗日救亡運動的麥新奮筆寫下了膾炙人口的《大刀進行曲》:“大刀向鬼子們的頭上砍去!全國愛國的同胞們,抗戰的一天來到了…”在戰火紛飛的年代,這首雄壯激昂的歌曲激發了無數中華兒女的愛國豪情。創作于1976年的雕塑《大刀進行曲》以此曲為題材,從不同角度塑造了身份、年齡、性別不同的抗戰者群像。

藝術家以雕塑語言展現了中國人民不畏強暴、全民抗戰的偉大精神。這組雕塑形象,后來被應用到“中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章”和紀念郵票的設計中。雕塑《大刀進行曲》的創作者從構思、造型和藝術表現手法等諸多方面圍繞抗日戰爭的主題進行創作,體現出不同凡響的藝術功力。整座雕塑造型結實、動態組合,線條簡練粗獷,呈現大刀闊斧的塊狀形式。雕塑中的人物造型不同,有的掄刀、有的握槍、有的拿著手榴彈,雖然每個人物都有不同的動作和氣質,但他們身上所共有的是對革命必勝的信念,以及在艱苦條件下前赴后繼、不屈不撓的抗戰意志。

雕塑中的每一個形體都飽含激情,表現出強烈的反抗精神,似有一股蓬勃的力量向外迸發。雕塑是凝固的音樂。它具有直觀、生動的藝術感染力。它主要是利用特定的工具與材料,塑造出一定的形象來反映某一歷史事件,并通過凝結其中的文化價值和精神內涵給人以心靈啟迪。在創作中,雕塑家對細節的把握尤為嚴謹,大到對歷史背景的真實再現,小到人物的衣著、表情、動作刻畫,無不體現出嚴謹求真的創作態度。他們重視形體的塑造,更重視神韻的表現,所刻畫的人物生動形象,但并沒有面面俱到,而是主次分明,有形不到而意到之妙。

可以看到,藝術家巧妙運用人物在衣著、動勢、神態等細節方面的差異,精心處理人物與人物的關系,人物與環境的關系,著力刻畫人物內在的精神氣質,特別是對面部表情進行了精雕細琢。雕塑的一側是正舉起大刀的農民形象,飽經滄桑的臉上每寸紋理都仿佛交織著仇恨、悲痛,每條血管都仿佛迸發著家仇國恨的火焰,隆起的肌膚、咬緊牙關抿起的嘴角,顯現出堅忍與不屈。他身后是持槍沖鋒的八路軍小戰士,稚氣的臉上洋溢著“初生牛犢不怕虎”的神情,暗示著革命之火生生不息;

群像另一側是持手榴彈的地道戰能手和持雙槍的武工隊隊員;背后則是運送彈藥的青年婦女。雕塑的正中間是如大鵬般躍起、撲向侵略者的青年指戰員,揮舞大刀,振臂高呼,橫在空中的大刀威武凜然。這把重點刻畫的大刀,是前進的旗幟,是勝利的號角,也是信仰的象征。

青年指戰員矯健的身形,勢如猛虎下山,刀劈斧皴的塑造讓人物具有強烈的藝術穿透力和感召力,也增加了群雕紀念碑式的凝重、莊嚴與肅穆。其他武器和人物飄動的衣衫以及肢體,粗獷豪放,構成幾條大的橫線,不但加強了前沖的動勢,而且具有一種力量的美感。指戰員的神態,使人感受到從他胸腔中迸發出的強大戰斗意志。

《大刀進行曲》塑造的是一個戰斗群體。創作者在注重人物思想情感表現的同時,通過雕塑中的剛柔、虛實、明暗、濃淡、薄厚等關系,再加上呼應、對比、疏密、弛張等藝術法則的運用,在各個人物之間構成了高低、俯仰、前傾和后倚的變化,體現出運動的形式美,同時產生了一種節奏感,恰如不同音符交響成一曲昂揚的主旋律,雄渾樸拙、大氣磅礴,傳達出一往無前的氣勢,體現了藝術家嚴謹灑脫的藝術造詣、深切的歷史情懷以及旺盛的創造力。這些藝術手法在雕塑中的運用,使得這件作品包含了更多更深的意味,在現當代中國美術史長廊中閃現出別樣的光芒。

抗日戰爭期間,中華兒女不屈不撓、浴血奮戰,涌現出一大批民族英雄。雕塑《大刀進行曲》通過藝術的形式將抗戰精神凝固成氣勢雄偉的視覺史詩,彰顯出中華兒女在民族危亡時刻,團結御敵、眾志成城的民族氣魄和義無反顧、堅貞不屈的民族精神。雕塑無言,精神不朽。如今,烽火硝煙已沉淀于歷史的長河,但經過血與火淬煉的抗戰精神,永遠不朽。

在承載這一精神的藝術作品中,有一種力量也浩浩湯湯,奔流不息。