四川美術學院雕塑系黨總支書記申曉南在接受本報記者專訪。本報特別報道組攝它們是承載長征精神的特殊載體。它們不是文物,卻更生動地詮釋著歷史風貌;它們不會說話,卻更直接地傳達著長征精髓。它們就是長征路上凝固的美——雕塑。我們無法穿越時空,親眼看到那艱苦卓絕的歲月,但我們可以從長征沿途的雕塑中,看到許多栩栩如生的片段,用一種獨特的方式去認識長征。在江西于都的中央紅軍長征出發地紀念園,入口處的主題雕塑已然是這里的象征,向每個經過的人訴說著于都河畔曾發生的故事。

雕塑正面主題為“渡河出發”,體現的是當年中央紅軍夜渡于都河的情景;雕塑背面主題為“依依惜別”,體現的是于都人民依依不舍送別紅軍的情景。在廣西興安的紅軍長征突破湘江烈士紀念碑園中,一組極具藝術感染力的大型雕塑坐落在廣場中央。這組雕塑由大小不同的五組浮雕組成,表達了紅軍、送別、長征、渡江、永生五個主題,每個人物代表著不同年齡和不同性別,生動再現了突破湘江戰役中驚天地泣鬼神的壯烈場面。

在遵義城中、在赤水河畔、在瀘定橋邊、在夾金山腳下、在會師地會寧…許多或大或小的雕塑將一幅幅血與火、生與死、喜與悲的歷史畫卷展現在世人眼前。該校雕塑系黨總支書記申曉南在接受采訪時表示,四川美術學院自創建伊始就堅持黨的“二為”方向和“雙百”方針,堅持藝術創作歸屬時代,從屬人民。雕塑系歷史悠久,曾經創作出許多優秀的紅色主題的雕塑作品,比如葉毓山創作或主持創作的毛主席紀念堂的毛澤東坐像雕塑、松潘紅軍長征紀念碑組雕、重慶歌樂山烈士陵園紀念碑群雕等,確立了四川美術學院雕塑系在全國的學術地位。

1934年至1935年,中國工農紅軍第一、二、四方面軍先后通過草地,也就是松潘濕地。為紀念紅軍征服雪山草地的壯舉,上世紀80年代,中共中央、中央軍委決定在松潘縣川主寺鎮元寶山上建造紅軍雪山草地長征紀念碑和長征紀念碑園。

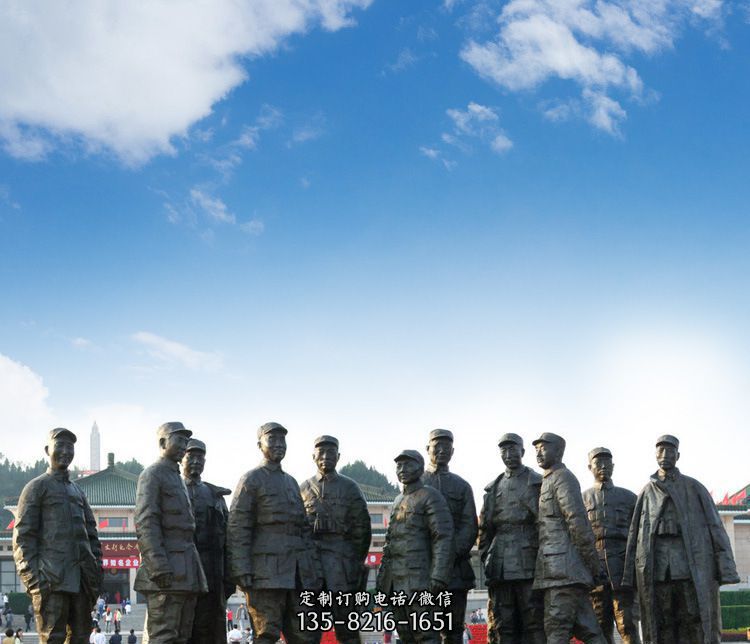

在碑園內,一組大型花崗巖群雕便是由葉毓山主持創作的。群雕高12.5米、長72米、寬8米,用1160立方米計1440塊紅色花崗石精雕細刻組合而成。刻畫的人物共九組,分別為開路先鋒、勇往直前、團結北上、山間小憩、草地情深、征途葬禮、前赴后繼、回顧思考、英靈會聚,藝術地再現了紅軍長征的戰斗歷程,是我國目前規模最大的現代藝術群雕。

為了設計出打動人心的作品,創作者必須了解長征的歷史,對紅軍爬雪山過草地的艱辛有感同身受的體驗。申曉南告訴記者,這組浮雕體量巨大,為了不出差錯,他們要先做出浮雕模型,再挨個進行放大、施工,過程十分復雜,自然環境較差,對施工是一大挑戰。在申曉南看來,紅色題材的雕塑不僅僅是圖解,不是說了解了一個人物、一段故事,就能直接地將其表現出來。一件優秀的雕塑作品必須通過簡單的軀殼,傳遞出一種人文精神,表達人們內心的精神追求,才會得到認可和喜愛。

長征雕塑的力量在于凝結在其形象中的文化價值和精神內涵,在于由內而外的能量傳遞,在于潛移默化中產生的磅礴之勢和鼓舞人心的力量。時代在進步,雕塑創作也在進步。近些年來,革命歷史題材的雕塑在觀念變革、形式探索等諸多方面,都有長足的進步。申曉南介紹,以往革命歷史題材的雕塑創作較為死板,表現為“高、大、全”的概念化創作模式。現在,藝術家對革命人物的創作,開始轉向平實質樸的方向。

在題材的選擇上,更多的創作者把目標轉向了戰士、百姓等普通人。在人物刻畫方面,更注重對人物性格和精神的刻畫,塑造的形象更加人性化。在藝術表現手法上,也不再是單一的寫實,而是更多地運用象征語言、抽象語言等。如今,我們欣賞一件好的雕塑作品,不再僅僅局限在工藝、形式、題材、空間等因素,還會關注材料的應用。人類智慧所發展的結晶不斷地提醒著藝術家,人們早已不滿足泥土的味道、銅的滄桑,而是希望看到一個更多元化的雕塑時代。