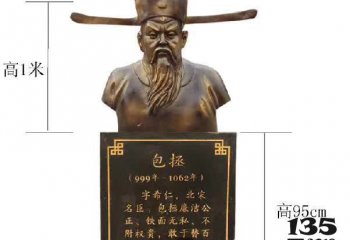

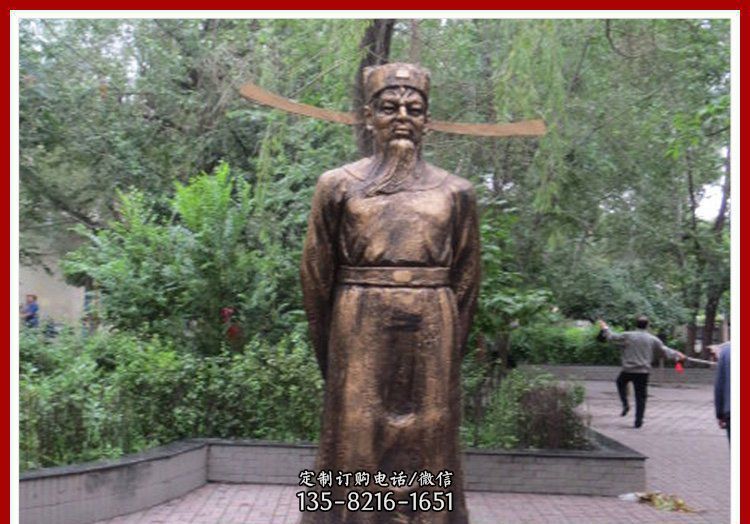

包拯,素以清廉公正聞名于世,被后世稱譽(yù)為“包青天”,將他奉為神明崇拜。由于包拯曾任天章閣待制,人稱“包待制”,后進(jìn)為龍圖閣直學(xué)士,故后人亦稱“包龍圖”。四大小說之一的《水滸傳》曾指出包公是文曲星的轉(zhuǎn)世,他與狄青和一文一武開創(chuàng)了北宋的全盛時期。

古代小說《七俠五義》以包公為主人公。相傳為文曲星轉(zhuǎn)世,因其大公無私,擁有一副鐵面如墨的臉孔以鎮(zhèn)懾佞臣,額上掛有一彎蒼白明月,故有“包黑子”“包黑炭”稱號。但是在歷史中,他的皮膚并不黑,更是一位“白面書生”,且額頭上也沒有彎月印記。

只是為了塑造鐵面無私的形象,劇中才把它的臉變黑,到了現(xiàn)在許多人反而認(rèn)為他原本就是黑臉。《宋史·包拯傳》沒有任何文字描述包拯的外貌,但在歷代流傳的下來的包拯畫像可見,其相貌實與常人無異。那么,包拯的相貌為何如此奇特呢?

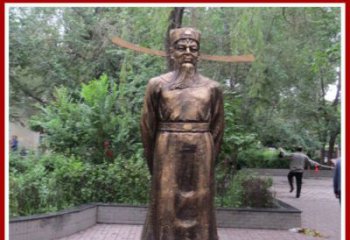

我們現(xiàn)在對包公刻板的印象,大多來自戲曲和電視劇,而之所以會被后人“越描越黑”,主要是被民間藝術(shù)渲染所致。古代人們認(rèn)為外貌太清秀讓人感覺不踏實,加上包拯鐵面無私的性格,《說文解字》:“鐵:黑金也。”即鐵的顏色是黑色,包拯因此順理成章,被描述成黑頭怪臉。另外,戲曲的面譜以不同的顏色勾畫,以代表不同的人物形象、品格、性情等,例如:金面象征威嚴(yán)、勇猛、異于常人,如聞仲;

白面象征多疑、善詐、陰毒,如曹操;紅面象征正義、忠誠、正直、勇武,如關(guān)羽;黑面則象征鐵面無私、公正剛直。包拯不畏權(quán)貴、大公無私和為民請命的形象,正正就最符合黑面。于是在戲曲的大肆宣傳下,人們便認(rèn)為包拯是黑黢黢的。包拯的形象在宋代還是較為寫實,然而明代以后,一些文學(xué)作品在戲曲耳濡目染下,開始依葫蘆畫瓢,包拯的面色是越來越黑。至于額上的彎月印記,傳聞包拯是文曲星轉(zhuǎn)世,故能“日斷陽、夜斷陰”,審判陰陽兩界的冤案。

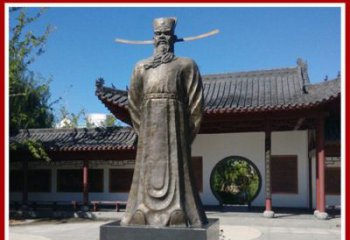

包拯原本額上的印記是龍爪,由于他開了天眼,所以眾多冤魂怨鬼死后都去找包拯訴冤,為自己抱打不平。及后民間表演者在扮演包拯時,都會在額上畫龍爪印記,豈料有一次,由于妝容栩栩如生,令冤魂誤以為表演者是包拯本人,便現(xiàn)身向他告狀,嚇得那位表演者失魂落魄。從此,那些演出包拯的人不敢再將額上的印記畫成龍爪,只好以彎月取代,以突顯他是代表天上神仙為眾生主持公道。又有一說指最初的包公戲曲面譜上沒有彎月,在明代中后期開始,包公面譜上才出現(xiàn)“日月太極圖”,并漸漸演變成小彎月,成為現(xiàn)代世人所看到的包公形象,而只使用月亮去美化他是因為月亮代表陰,太陽代表陽,如此一來他便能“日斷陽、夜斷陰”。

值得一提的是,包拯額上月牙的開口,會因應(yīng)不同的審案而不一樣,月牙開口朝右,代表包拯在陽間審案;朝左則是包拯在陰間審案。無論包拯相貌如何,在宋朝他以清正剛直著稱,是古代中國清官的典型代表,直到今日仍然被我們所尊敬。