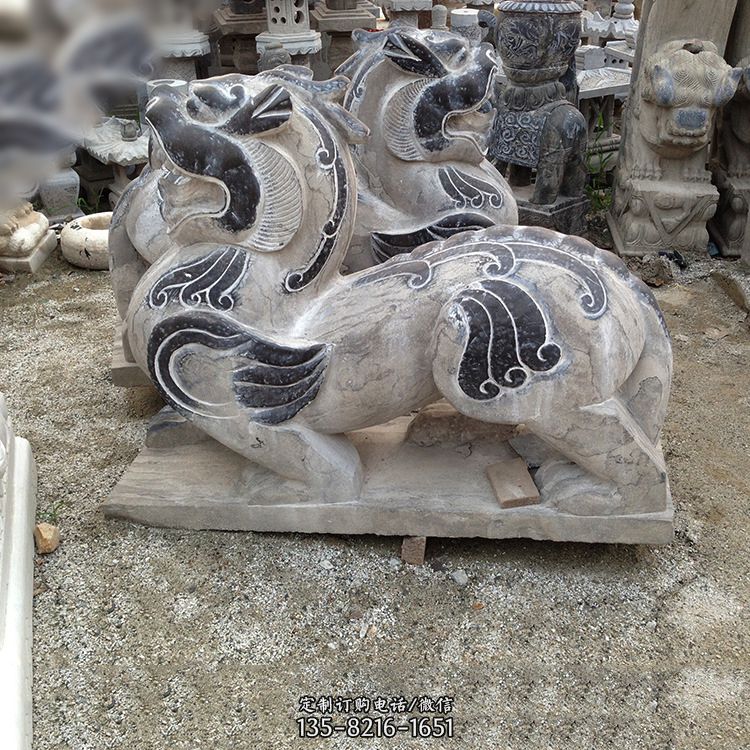

辟邪安裝揚州漢廣陵王墓博物館門前標志性建筑之一的“辟邪”吊裝成功啦!昨天,記者在該館看見,“鎮墓獸”之一的辟邪,使整個場館增添了莊嚴肅穆的氛圍。細心的市民也許發現,以前這個位置也有一對辟邪,如今為什么要換了呢?揚州漢廣陵王墓博物館館長李斌告訴記者,原來的一對“辟邪”是塑料泡沫外面噴砂制作而成,雖然造型不錯,但年久失修后質感稍差,這次換成了一對花崗巖材質的辟邪,更具厚重與滄桑,與新鋪設的石板臺階、仿漢石闕,風格協調,渾然一體!

因為每一個辟邪有四噸重,高1.5米,長2.2米、寬0.7米,宜興有號稱華東最大的石材市場,這對辟邪就是在宜興制作而成,運到揚州漢廣陵王墓博物館門前后,因距離它們的“新家”還有一段距離,工作人員只好動用了80噸的大吊車,才將這一對辟邪安全穩妥地各就各位!作為揚州漢廣陵王墓博物館門前標志性建筑之一,為何選擇“辟邪”的形象呢?

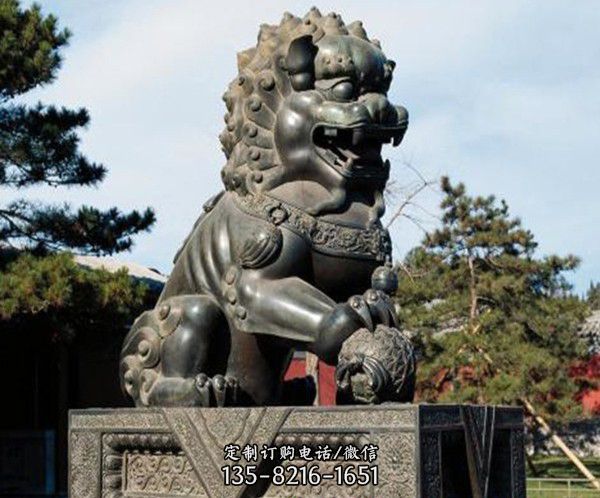

李斌告訴記者,因為這里是廣陵王墓,需要的就是“鎮墓獸”。“鎮墓獸”是古代人們想象中的驅邪鎮惡之神,而“辟邪”就是鎮墓獸之一,李斌告訴記者,“辟”與“避”相通,指驅走邪穢,辟御妖邪,還有驅走邪氣,帶來吉祥的意思,辟邪’直立的姿態也更加威武,更有動感。”記者看到,這對“辟邪”乍一看像獅子,但仔細端詳又像很多種動物,身上還有一對翅膀。總體來看,這對“辟邪”線條粗獷,古樸雄渾,為昂首直立狀,蓄勢待發。從考古發現的情況考察,“鎮墓獸”最早見于戰國楚墓,流行于魏晉至隋唐時期,五代以后逐步消失。

鎮墓獸的制作,早期則為木、骨質,陶質極少,以后主要為陶質和唐三彩。金屬和石制品極為少見。那么,我市考古歷史上是否曾出土過鎮墓獸呢?揚州文物考古研究所所長束家平告訴記者,考古人員曾在唐代、六朝、明代的古墓葬考古發掘中發現過“鎮墓獸”,主要是石頭的、木質的、陶質和唐三彩。至于漢代是否有“鎮墓獸”?束家平表示,他沒見過,“不清楚”。縱觀揚州出土的這些“鎮墓獸”,束家平表示,這不僅為有一定身份的墓主人所享有,即使普通老百姓的墓葬里也曾出土過,只是身份較高的墓主人相伴的“鎮墓獸”,制作非常精美,材質也較好。

至于其造型,考古人員稱,因為都是一些不存在的動物,獅子不像獅子,熊不像熊,考古人員就俗稱為怪獸。通訊員韓陵苑“鎮墓獸”是我國古代墓葬中常見的一種怪獸;有獸面、人面,是為震懾鬼怪、保護死者靈魂不受侵擾而設置的一種冥器。《周禮》記載說,有一種怪物叫魍象,好吃死人肝腦;

又有一種神獸叫方相氏,有驅逐魍象的本領,所以家人常令方相氏立于墓側,以防怪物的侵擾。據悉,這種方相氏有黃金色的四只服,蒙著熊皮,穿紅衣黑褲,乘馬揚戈,到墓壙內以戈擊四角,驅方良、魍象。所以有學者認為,使用鎮墓獸的習俗,就是從“方相氏”的傳說演化而來的。也有人根據早期“鎮墓獸”頭上的雙角推測,鎮墓獸應與“辟邪”或“靈神”、“士伯”等相關。